「紙づくりはカーボンニュートラルって本当ですか?」日本製紙連合会の秋山さんに聞いてみた

環境に良い紙ってなんだろう? #1

紙は、原料である木材が成長する過程でCO2を吸収し固定しているので、紙を焼却しても新たにCO2を排出したことにはならない、つまりカーボンニュートラルな素材であると考えられています。とは言っても、紙の製造や輸送には多くのCO2が出ているのでは?紙は焼却してもいいの?と、紙と環境について疑問に思うことは尽きません。そこで、「紙は環境に悪い?誤解を解く6つの真実」「紙と森に関する基本的読本」といったパンフレットを発行する日本製紙連合会の常務理事で総務・広報部長の秋山民夫さんに、紙づくりとカーボンニュートラルについて、あれこれ聞いてみました。

聞き手:植野聡子(新林編集部・編集者)/村上亜沙美(新林編集部・デザイナー)

日本製紙連合会

日本の紙・板紙・パルプ製造業の健全な発展を図ることを目的とした製紙業界の事業者団体。会員相互の意見、情報交換のほか、紙・板紙・パルプ製造業に関する内外調査、研究及び広報、統計資料の収集、作成を行っている。

https://www.jpa.gr.jp/

秋山民夫さんプロフィール

日本製紙連合会・常務理事 総務・広報部長

1964年2月9日生・2020年5月より現職

製紙業によるCO2排出量削減の取り組み

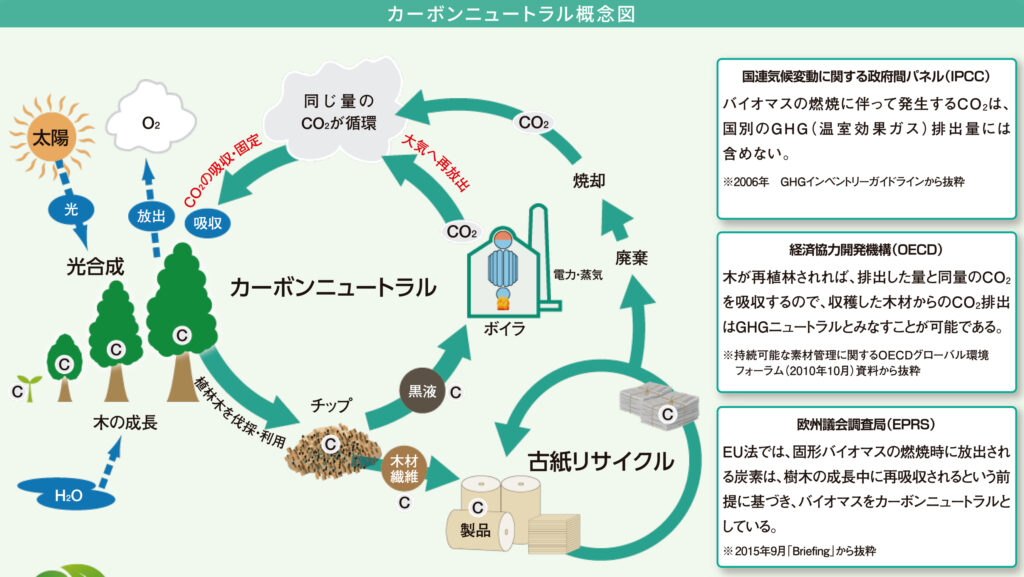

植野 日本製紙連合会さんが発行するパンフレット『誤解を解く6つの真実』のカーボンニュートラル解説図(図1)を拝見して、こんなに上手くCO2が循環するのかな?紙づくりの過程や輸送の際にボイラーやトラックから排出されるCO2が含まれていないのでは?などと疑問に感じました。

出典:日本製紙連合会『紙は環境に悪い?誤解を解く』6つの真実(https://www.jpa.gr.jp/about/pr/pdf/booklet09.pdf)

秋山 当然ながら、紙の製造や輸送の際にはボイラーでの化石燃料の使用や原料・製品輸送にCO2を排出します。そもそも製紙業は製造業の中でも4番目にCO2排出量が高い※1と言われています。日本政府は2050年にカーボンニュートラル※2を目指すとしていて、産業界に対し2030年までに2013年度比38%削減という目標が示されました。ここには原料や製品の輸送にかかるCO2排出量は入っていません。まずは紙の製造において2030年までにCO2排出量を大きく減らし、2050年には±0(=カーボンニュートラル)の状態にする、という2段階の目標を立てて取り組んでいます。

※1製造業のCO2排出量:産業部門のなかでのCO2排出量は鉄鋼業が約40%を占め、次いで化学工業(約15%)、機械製造業(約12%)と続き、パルプ・紙・紙加工品は約5%を占める。

参考:https://www.env.go.jp/content/000128750.pdf

※2カーボンニュートラル:CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。日本では2020年に政府が2050年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言。

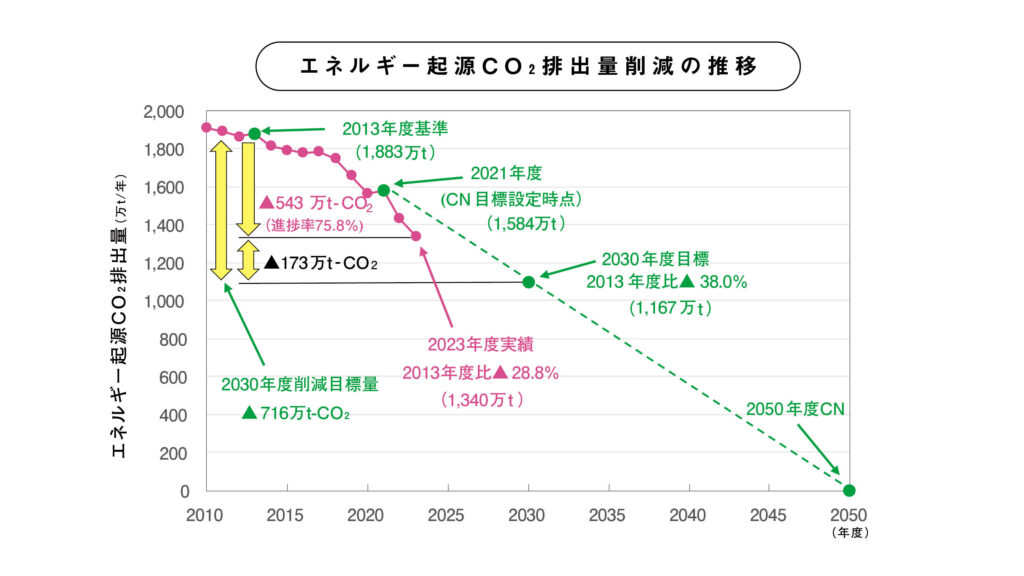

植野 現在はどのくらい削減が進んでいるのですか?

秋山 直近の2023年度には2013年度比28.8%まで削減していて、順調にCO2排出量の削減が進んでいます(図2)。大型設備の省力化については1990年代から進めていて、省エネはコストにも繋がりますから、乾いた雑巾を絞るように何十年も努力を積み重ねているところです。しかし、これまでのように急激に削減することはなかなかできないのが現状です。

出典:日本製紙連合会 カーボンニュートラル行動計画2024年度フォローアップ調査結果(2023年度実績)(https://www.jpa.gr.jp/file/followup/20241003090958-1.pdf)

植野 CO2排出削減の課題は何ですか?

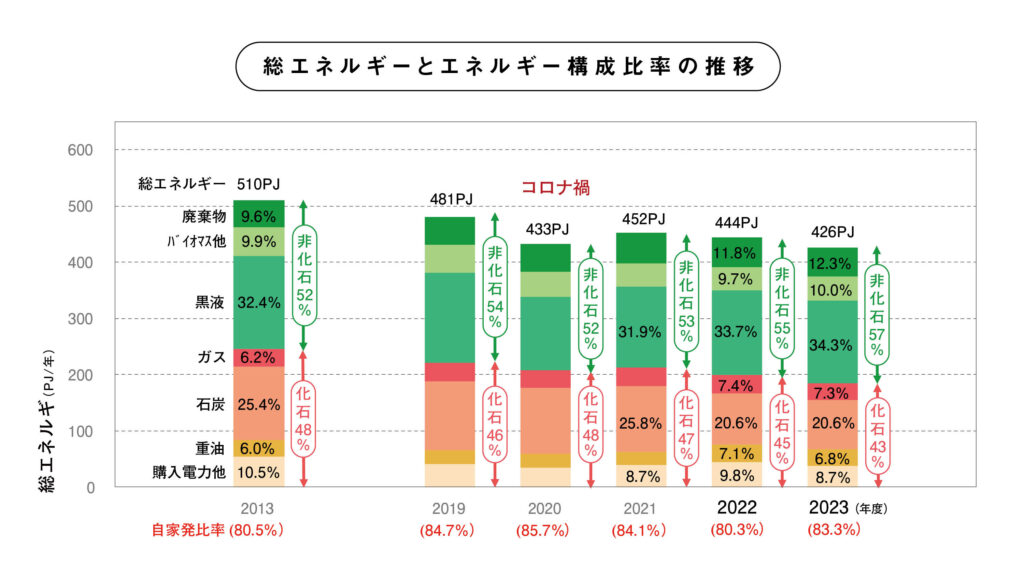

秋山 燃料の問題が一番大きくて、2023年度時点で総エネルギーに対する化石燃料の割合が43%を占めていることです(図3)。また、石炭の比率が燃料全体のなかでも20.6%と高く、石炭は燃やす時に最もCO2を排出すると言われているので、これをいかに燃料転換していくか、そして新燃料に対応する設備の新設や交換費用を工面することも課題になってきます。

総エネルギーの減少は生産量減の影響によるところが大きい

出典:日本製紙連合会 カーボンニュートラル行動計画2024年度フォローアップ調査結果(2023年度実績)(https://www.jpa.gr.jp/file/topics/20240925011108-1.pdf)

製紙業でしか使えない唯一のエネルギー「黒液」

植野 化石燃料が40%以上ある一方で、非化石燃料は全体で57%を占めており、年々比率も上がっていますね。なかでも、34.3%と大きな割合を占めている「黒液」というのは聞いたことがない燃料なのですが、どんなものなのでしょう?

秋山 木は紙の原料になる繊維とその繊維を固めている物質で構成されているんですね。この物質を「黒液(こくえき)」と言い、紙を製造する際の燃料になります。黒液はバイオマス燃料ですから、CO2を排出しないとみなされます。

村上 これはパルプ産業でしか使われてないんですか?

秋山 そうです。ほかの産業では木を繊維にして使うことはありませんので、必然的に黒液が取り出されることはありません。パルプ業界にとって黒液が使えるのは非常に大きな強みで、木材から繊維と燃料を取り出し全て自家消費する、これぞバイオマス産業だとアピールしていますが、あまり皆さんに届いていないのが残念ですね(笑)。

村上 黒液のエネルギー比率は今後も増やせるのですか?

秋山 黒液というのは紙を作る際の副産物として出てくるものなので、紙の生産量が減少している現状では増えるのは難しいと思います。

良い紙づくりは適正な森林管理から

植野 燃料や設備の転換のほかに、今後さらにCO2排出量を削減していくためには何が必要ですか?

秋山 植林面積を増やすことです※3。植林は原料の安定確保が一番の目的ですが、温暖化対策も目的としています。ただ、誤解しないでいただきたいのは、森林が減少している原因は森林の農地への転用や、牛などを飼うための放牧地としての利用、焼き畑農業の拡大などによるものです。製紙産業が利用する木材を生育する植林地では、荒廃した土地などを利用して植樹を行っています。

※3 日本の製紙業界が植林した面積は、国内外合わせると約52万haになる。(2023年末時点)2030年度までに65万haまで拡大していく方針が決定している。

参考https://www.jpa.gr.jp/sustainability/proc/planting/index.html

植野 植林面積を増やすことで木が吸収するCO2が増えて、相対的にCO2の排出量が抑えられるということですか。

秋山 若い木はCO2で糖分を作って成長しますからCO2の吸収が多く、高齢になってくるとCO2の吸収量が少なくなって逆に排出する量が増えます。だから、木材も使わないと駄目なんです。適正に管理して、適齢が来たら伐ってそれを適正に使う。これが本来の木材利用のあり方だと思います。

植野 木を植えて伐って使うという森林のサイクルを守ることが紙づくりにとって重要になってくるわけですね。

古紙は貴重な資源

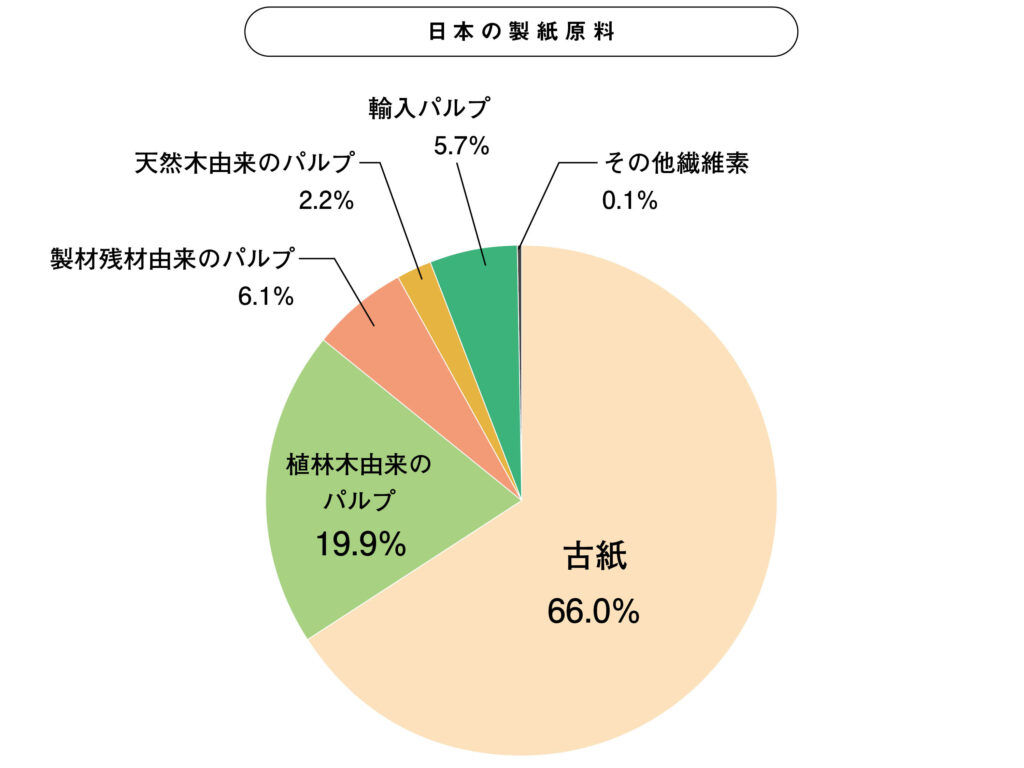

村上 「紙と森に関する基本的読本」というパンフレットの中で、製紙の原料構成のグラフがありますが(図4)、古紙が66%と最も多いのに驚きました。古紙とパルプの割合は、昔からこのぐらいの割合なのですか?

出典:日本製紙連合会「製紙原料の消費割合(2022)」(https://www.jpa.gr.jp/file/topics/20231221030210-2.pdf)

秋山 大昔は少なかったですね。当時は、紙が多く消費されて紙ごみが問題になっており、1991年にリサイクル法が制定されたことで、古紙利用率目標を立て古紙利用を促進していきました。そのおかげで、平成に入る頃に古紙利用率50%を超えるようになりました。

実は日本の古紙回収システムは日本オリジナルと言っていいぐらい非常に優秀で、板紙や印刷用紙、段ボールなど総合的に紙を作っている国でありながら、古紙回収率80%、利用率66%を維持しているのは相当高いレベルだと思います。回収して利用していない20%程度の古紙は輸出しています。古紙は輸出品目としても貴重な資源なんです。

村上 すごいですね。黒液と合わせてアピールしていきたいところですね。古紙利用率は国によって違いがあるのですか?

秋山 例えば、段ボールしか作っていない国があります。段ボールの原料はほとんどが古紙なので、そういう国は、自国で回収したものと輸入したもので作っています。その場合は古紙利用率100%に近いといえますね。

植野 回収率や利用率について目標があるのですか?

秋山 利用率については、目標がありまして5年ごとに見直すことになってます。

村上 例えば次年度から利用率を5%上げていこうといった目標になると、同じ商品でも紙の配合が変わってくるのですか。

秋山 原則的にはそういう考え方になるんですけど、ただ、デザイナーさんがよく使われるファンシーペーパー(色や柄などにデザイン性を持たせた特殊紙)は、ある程度同じ原料を使って製品の特性を出す必要がありますので、古紙が使えるところは新聞紙やトイレットペーパー、段ボールなどに限られてきます。

参考:製紙業界の古紙利用率目標の改訂に関する件

https://www.jpa.gr.jp/file/release/20210201000000-1.pdf

製造工程でのカーボンオフセット達成の先は

植野 紙の製造段階のCO2削減を進めているということでしたが、原料や商品の輸送を含めてのカーボンニュートラルについてはどう考えていますか?

秋山 今後は、原料の調達から製品の受け渡しまでの過程でどれだけCO2を排出するかという「カーボンフットプリント」(以下、CFP)の議論やそのための指標が必要になってくると思います。 ただこの部分は輸送業界の話になってきますので、様々な業界と総合的に取り組んでいく必要があります。

製造業の部分はある程度指標を作成してまして、現在、原料調達から製品を出すところまでの指標を作成中です。あとはお客さんへの輸送の問題ですね。そこまでの数式を当てはめられれば、この製品については原料の調達から出すまで、1トン当たりどれだけの排出量があるかを示すことができます。

参考:コピー用紙及び印刷用紙の比較可能なCFP算定ルール

https://www.jpa.gr.jp/file/topics/20240401100747-1.pdf

村上 CFPの数値が紙の見本帳に併記されているだけで紙の選び方が変わりそうです。

秋山 CFPは近い将来、環境に良い製品の指標に間違いなくなってくると思いますね。

結局、どんな紙を選んだら良いの?

村上:改めて環境に良い紙とはどういう紙なのでしょうか?

秋山:環境という概念は広いので一概に環境に良い紙とはストレートにお答えすることはできませんが、原料である木材はバイオマス原料であって、有限でなく育てられる原料を使っている点において、全ての紙は環境への優位性があると考えられます。なので、少なくとも日本で流通している紙を適切に使っていくことは環境に配慮しているといえるでしょう。少なくとも日本の製紙業が使っている木材は森林認証材もしくはそれに準ずる管理木材が100%使われています。違法伐採などはもう論外で、伐ったら植林することで森林の維持が図られた管理された森林からの木材を使っています。今後、製品や素材別で比較する場合にCO2排出を一つの環境指標とするなら、全ての工程でどれだけCO2排出を減らせているかというCFPがカギになってくるのだと思います。

村上:ここまでのお話しを伺って、日本で流通している紙は環境に配慮した製品だといえる、という言葉に納得ができました。

植野:黒液の利用や植林面積の拡大といった製紙業ならではの取り組みがカーボンニュートラル社会の実現に向けて大きな役割を持っていることが分かりました。2030年度のCO2排出削減目標が達成されるのか、また流通におけるCFPにも今後、指標が出てくるのか、私たちも関心を寄せていきたいと思います。ありがとうございました!

(取材日:2025年3月5日 zoomにて)

シリーズ環境に良い紙ってなんだろう?

環境に良い紙ってなんだろう?

「環境」に「配慮」するってどういうこと?紙や印刷に携わる人に聞いてみた。

「環境配慮紙ってどんな紙ですか?」平和紙業株式会社の山崎さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #2] 高品質な紙と環境の関係とは?

「印刷工程ではどんな環境配慮をしてますか?」東海電子印刷の深谷さん、鈴木さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #3] 自然環境と働く人の環境を守る印刷とは?

「印刷・加工のロスはどうしたら減らせますか?」株式会社ペーパークラフトイトウの伊藤さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #4] 印刷物の最終工程で、どのように環境配慮するのが良い?

新林と紙選び デザイナーMと編集者Uの紙選び会議

[環境に良い紙ってなんだろう? 番外編] 冊子『新林』で使う紙やインク、製本にまつわる会議

関連記事

製紙用チップから、さらなる価値を生み出す精油づくり/株式会社レインボー 岡部和広さん

[森と香りインタビュー②] 植物の幹や枝、葉などから抽出され、香り成分が凝縮された天然の芳香成分である精油は、どのように作られているのでしょうか。マ …

森と紙

主な原材料に木材を使用する紙も森林資源の一つ。冊子『新林』では、環境に配慮した用紙と製本方法を採用し制作してきました。 …