「印刷工程ではどんな環境配慮をしてますか?」東海電子印刷の深谷さん、鈴木さんに聞いてみた

環境に良い紙ってなんだろう? #3

商品パッケージや本など、多くの紙は何らかの印刷がされて消費者の手元に届きます。紙の印刷工程ではどのような環境配慮がされているのでしょうか?新林8号の印刷を担当された東海電子印刷株式会社の深谷さん、鈴木さんに印刷工程における環境配慮について伺いました。

聞き手:植野聡子(新林編集部・編集者)/村上亜沙美(新林編集部・デザイナー)

東海電子印刷株式会社

印刷物の企画・デザインから製版、印刷、製本、梱包、納品まで印刷に関わるすべての工程を本社工場一貫生産で行うことができる総合印刷業者。

https://www.tokai-dp.co.jp/

深谷将人さんプロフィール

東海電子印刷株式会社 取締役 製造統括部長

1995年入社。製造部として一貫生産体制により、安定した製品をお届けすることに日々努める。

鈴木智晴さんプロフィール

東海電子印刷株式会社 浜松本社営業部 次長

2001年入社。企業様への紙媒体を中心とした印刷物や時代にあったサステナブルな商材の営業活動をしている。

印刷工程で使う資材とリサイクル

植野 印刷にはさまざまな工程があると思いますが、各工程でどのような資材が必要で、それをどのようにリサイクルされているのでしょうか?

深谷 弊社では「廃フィルムの処理とリサイクル」「廃油の管理・廃液の処理とリサイクル」「使用済み刷版(さっぱん)の処理とリサイクル」を行なっています。

廃フィルムは、フィルム写真の現像と同じ原理で印刷版を作る際に出るものです。フィルムからは銀等が取れますので、金属部分を処理して回収しています。(図1)現在は、全てデジタルデータで版を起こしますので、ほぼ消えつつあるものにはなっています。

熱処理(精錬)し、フィルムに塗布されている銀などの金属部分を回収する。回収された金属は各加工メーカーで再製品化される。

現像工程には、①定着液②安定液③現像液という3種の溶液を使用します。このうち現像液はデジタル印刷に移行した現在も版の焼き付け作業で使いますが、アルカリ性の特殊なものなので、産業廃棄物の処理業者に依頼して適切に廃液処理をしています。(図2)その他にも印刷工程では機械洗浄の廃油や廃液、水を大量に使いますが、いったん全ての廃油・廃液・水をそ敷地内のタンクに貯めて、処理業者に処理してもらっています。

定着廃液は溶けている銀を電解機で回収し、精錬後に加工メーカーで再製品化される。他の廃液は工業薬品で中和・分離した後、セメント製造工程で再生利用される。上層の中和液は酸素を送り込んで清浄し、きれいにした後、放流している。

印刷工程では、絵柄部分にインキが付着した刷版(さっぱん)と呼ばれるアルミの板を印刷機に巻き付けて印刷します。使用後の刷版は回収業者に依頼して、再びアルミ製品にとなってリサイクルされています。(図3)

使用済みの刷版は熱処理をして、液体にして不純物を取り除き、冷却して固形になったアルミは自動車部品などにリサイクルされている。

植野 印刷の各工程には、たくさんの金属や液体が使われているんですね。

鈴木 しかもアルミ板は1色につき1枚使いますから相当な量が出ます。

深谷 多くの材料を使用しますが、環境に配慮した形で適切にリサイクルや処理が行われています。

FSC®認証マークが印刷物に付くまで

植野 東海電子印刷さんでは、2022年にFSC®※1 – CoC認証※2を取得されていますが、取得のきっかけは何だったのでしょうか?

深谷 認証取得については以前より検討していましたが、SDGSなどの取り組みの中で多くの企業が様々な製品にFSC®認証マークを付けるようになり、取得に踏み切りました。今では多くの食料品や生活用品のパッケージにはマークが付いていますよね。

※1 FSC®:FSC(Forest Stewardship Council=森林管理協議会)は、1994年に26カ国の環境NGO・林業者・林産物取引企業・先住民団体などが中心となって設立された団体。団体が定めた規格をもとに、社会的・経済的・環境的に適切に管理されていると認められた森林から生産された木材や、その木材を使用した製品にはFSC認証製品として販売が可能になる。

※2 CoC認証:適格な製品のみにFSC商標が使用されるために、FSC認証材や製品を取り扱う業者が取得する認証。CoCはChain of Custody(管理の連鎖)という意味。

植野 FSC®認証マークを印刷物に付けるためには、印刷会社ではどのような対応が必要になるのでしょうか。

深谷 FSC®森林認証紙であることを納品書、請求書の全てに記載するルールがあり、それを番号や出荷量・処分量で厳しく管理されています。年に1回監査があり、この流通の部分は非常に厳しく見られます。印刷用紙の納入業者からの請求書、納品書、そして弊社の発注書、お客様に対しての納品書、請求書、ここにFSC®認証製品の認証マークの番号が全て記載されてあり、それぞれがきちんとした過程を踏んでいるかを審査します。

植野 認証製品とそうでない製品との分別はどうしているのですか?

深谷 用紙の発注から製造工程までFSC®認証の製品と分かるように表記し分別しています。

村上 用紙の徹底した管理は認証制度ができたことで生まれた仕事ですよね。

深谷 通常の業務よりは用紙発注から製造工程まで管理業務が発生しますが、様々な企業からFSC®認証マークを印刷物に付ける依頼があり認証企業としてお役立ちする事が出来ます。

植野 社内で徹底してもらうのも大変ではないですか?

深谷 社内教育を毎年1回実施しています。社内での情報共有やFSC®認証制度の理解や運用について会社全体での取り組みを行なっています。お客様への案内も、FSC®認証マークを使用する際の許可、日程、コストを理解していただき用途に合わせた形で受注しています。

FSC®認証は人権も守っている

深谷 また、FSC®認証は自然環境ばかりじゃなくて働く環境も大事にしています。その中で、児童労働させない、強制労働させないことが重要となります。この2つは日本においては、ほぼないと思いますが、世界には子供が働いてたり一部奴隷のような扱いで働いてたりする国がまだまだありますので、これを絶対しないという取り決めを求められます。これに加え、雇用に差別がないこと、結社の自由が求められます。

村上 それは知らなかったです。FSC®認証の見方が変わってきますね。

深谷 これも監査で「どういう形で声明を定めていますか?」と確認があります。基本的なことは決まっていますが、言い回しや謳い方は会社によって違います※3。

植野 声明を定めているかが監査項目になっているんですね。

※3:東海電子印刷株式会社では・児童労働の禁止・強制労働の禁止・雇用及び職業における差別の撤廃・結社の自由及び団体交渉権の尊重を「中核的労働要求事項方針声明」にて定めている

働く人にもやさしい植物由来のインキ

植野 現在は、全てのインキが植物由来のインキに切り替わっているそうですが、インキの変遷について教えてください。

深谷 今は「ベジタブルオイルインキ」というインキが一般的になりました。今から20年ほど前に「大豆インキ(ソイインキ)」と呼ばれるインキが普及しましたが、大豆インキは原材料が大豆のみに制限されてしまうため、大豆に限らず植物由来であればと原材料の範囲を緩和してできたのが「ベジタブルオイルインキ」です。それ以前は石油系インキを使っていましたが、石油系インキは印刷後にインキが乾燥する過程で、微量ではありますが揮発性有機化合物(VOC※4)という人体にも環境にも良くないガスが発生します。植物由来のインキに移行したのは、このVOC排出軽減のためというのが大きな理由だと思います。

※4 VOC(揮発性有機化合物):揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称。揮発性有機化合物排出者は、排出基準を遵守する義務がある。

植野 インキが変わったことで印刷に関わる方の作業環境も良くなっているんですね。

深谷 そうですね。印刷業界では、過去に溶剤などの使用による従業員の健康について問題視されているところがありました。弊社では、インキに限らず環境面や健康面に配慮した資材の選択をしています。

村上 印刷物の仕上がりに違いはありますか?

深谷 石油系から大豆インキに変わった頃は、環境に配慮すると印刷の品質は落ちるイメージがありましたが、今では、ベジタブルオイルインキにおいても、技術の進歩により裏移りも少なく、擦れにも強く、速乾性も優れています。

村上 品質も良いし、乾燥作業の短縮になって生産性も上がっていることなんですね。

植野 これは…使わない理由がないですね。

鈴木 ベジタブルオイルインキの認証も取得していますので、印刷物にマークを入れることができます。ただ、マークを入れることをおすすめしても、デザインとの兼ね合いで入れない方もいらっしゃいますね。

左より、SDGsロゴ、FSC®︎認証マーク、プライバシーマーク(「個人情報を適切に管理している」と評価された事業者が使用できるマーク)、ベジタブルオイルインキマーク

一貫生産でムダをなくす、用途にあった紙の使い方

村上 ここまでリサイクル、FSC®認証、ベジタブルオイルインキとお話を伺ってきましたが、このほかに環境に対して考えていることはありますか?

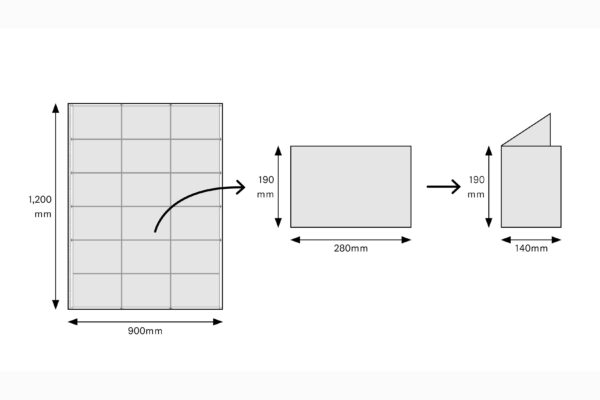

深谷 印刷業界は、制作会社、製本会社、印刷会社と分業体制が主流ですが、弊社は入稿から納品まで社内一貫生産でほとんどできるようにしています。そうすることで、各工程での移動コストや予備を作りすぎるといったムダを少なくすることができると考えています。

鈴木 ペーパーレス化の時代で印刷物が紙から電子に置き換わっている側面もありますが、紙の情報保存性も優れたところがありますし、また、ビニール袋といったプラスチック製品が紙袋といった紙製品に再び置き換わっているケースもあります。今後も用途に合った形で紙が利用されていけば良いなと思います。

村上 用途に合わせて必要な量をムダなく制作するというのは、デザインをする上でも大事なことだなと思います。これまで認証マークを付ける意味は何だろう?と疑問に感じていましたが、今日のお話を伺って、FSC®認証マークを管理する大変さと、それによって森林環境や働く人の権利が担保されてることが想像できるようになりました。

植野 ベジタブルオイルインキについても、環境に良いだけでなく働く人の健康面や生産性や品質の向上にもなっていることを知って、印刷物につく認証マーク1つひとつに、それに携わる人の姿が見えてきたように感じました。私たちも新林を通して丁寧に伝えていけたらと思います。今日はありがとうございました。

(2025年7月2日取材)

シリーズ環境に良い紙ってなんだろう?

環境に良い紙ってなんだろう?

「環境」に「配慮」するってどういうこと?紙や印刷に携わる人に聞いてみた。

「紙づくりはカーボンニュートラルって本当ですか?」日本製紙連合会の秋山さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #1] 紙は、原料である木材が成長する過程でCO2を吸収し固定しているので、紙を焼却しても新たにCO2を排出したことにはならない …

「環境配慮紙ってどんな紙ですか?」平和紙業株式会社の山崎さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #2] 高品質な紙と環境の関係とは?

「印刷・加工のロスはどうしたら減らせますか?」株式会社ペーパークラフトイトウの伊藤さんに聞いてみた

[環境に良い紙ってなんだろう? #4] 印刷物の最終工程で、どのように環境配慮するのが良い?

新林と紙選び デザイナーMと編集者Uの紙選び会議

[環境に良い紙ってなんだろう? 番外編] 冊子『新林』で使う紙やインク、製本にまつわる会議