製紙用チップから、さらなる価値を生み出す精油づくり/株式会社レインボー 岡部和広さん

森と香りインタビュー②

植物の幹や枝、葉などから抽出され、香り成分が凝縮された天然の芳香成分である精油は、どのように作られているのでしょうか。マルヤマグループの企業のひとつであり、「meet tree(ミート トゥリー)」の精油を製造する株式会社レインボー代表の岡部和広さんに、八ヶ岳の麓、長野県富士見町にある精油の蒸留所を案内していただきました。

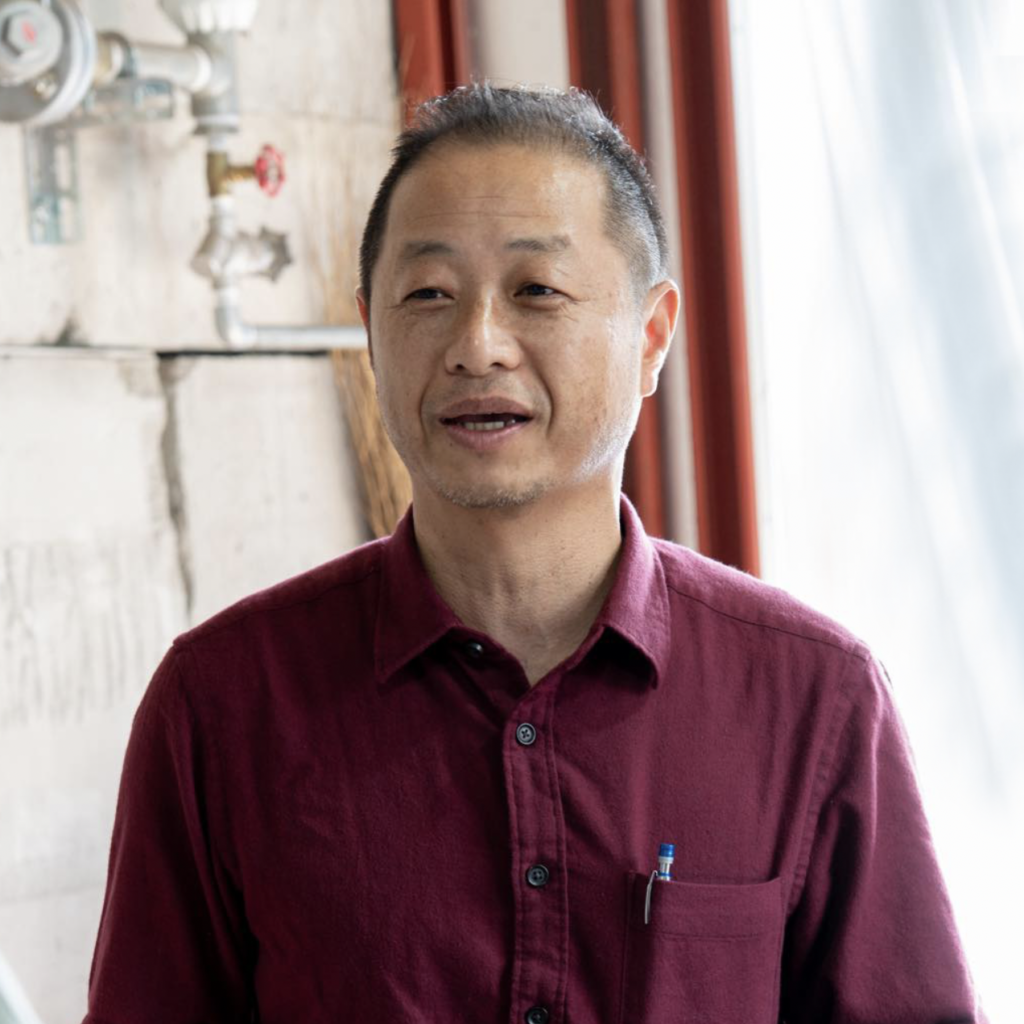

株式会社レインボー

代表取締役 岡部和広さん

長野県下伊那郡松川町出身。2022年に株式会社雨宮興業(現 株式会社レインボー)代表取締役に就任。同社は、長野県諏訪郡を拠点に樹木の伐採や買取・受け入れをおこない、伐採した木材や買い取った国産の原木をチップ化し、製紙用チップとして販売する。また、椎茸などの菌床用に、ナラなどの広葉樹を破砕しておが粉を製造・販売し、自社椎茸の製造もおこなう。さらに、昨年より丸太チップやかつて林地残材として放置された枝葉を活用し、精油の製造をはじめる。

八ヶ岳の麓に位置する長野県富士見町は、八ヶ岳と南アルプスに囲まれた、標高約1,000mの高原のまちです。ここ富士見町に拠点を置く株式会社レインボーは、伐採工事や廃棄物の収集・運搬、処理などをおこなっており、いわゆるC材と呼ばれる製材に向かない原木や枝等を買い取って粉砕し、製紙用チップやおが粉などとして製造・販売しています。

「弊社では、約17年前から製紙用チップを製造しています。meet treeを手掛ける、丸山木材ホールディングスの丸山社長との出会いがきっかけで精油に興味を持ちはじめ、昨年から製紙用チップを利用した精油の蒸留に取り組みはじめました。meet treeのヒノキの精油は、林福連携を推進するため、長野県にある福祉施設でも蒸留をおこなっているんですよ」

チップ工場の一角にある精油の蒸留所へ

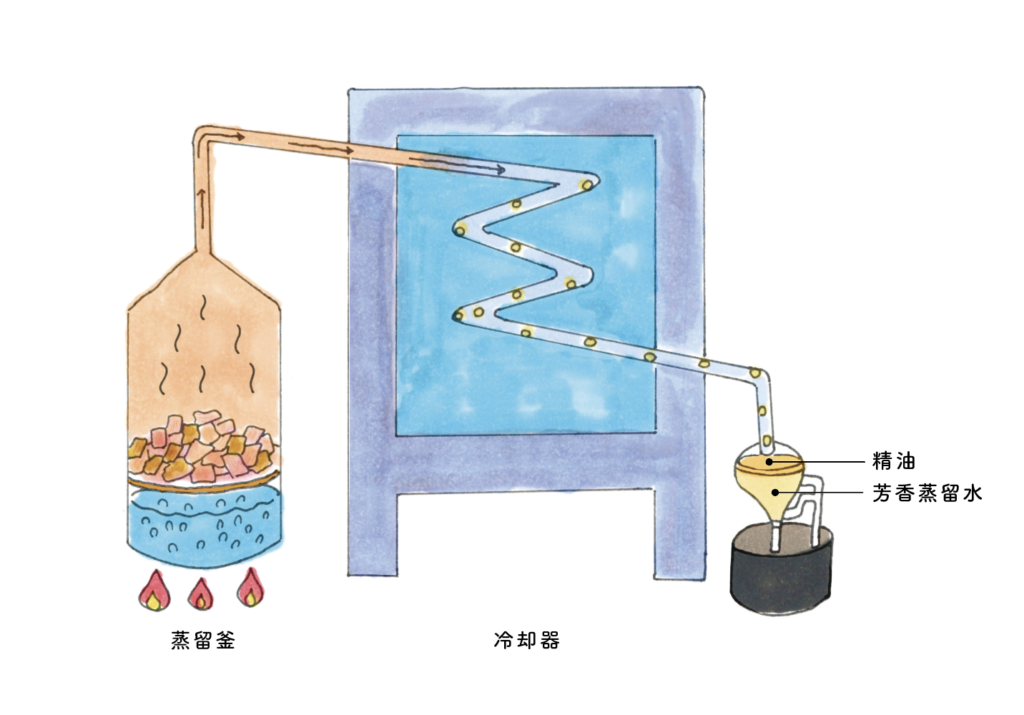

案内された会社の一角にある精油の蒸留所には、円柱状の蒸留釜が2つと大きな冷却器があり、大量のヒノキのチップが保管されていました。

「この装置を使って、精油を蒸留しています。水の入った蒸留釜にチップを入れ、加熱して蒸気をあて、香り成分を含んだ水蒸気を冷却器で冷却します。冷やされて液体に戻った水蒸気は、精油と芳香蒸留水の2層に分離するんですね。

まず1時間で蒸留釜の水の温度を上げ、その後4時間ほどかけて蒸留します。今は2台の蒸留釜を稼働させて、木部チップ約140kgから、約300mlの精油を抽出しているところです。精油は、これだけ多くの木部チップからも少量しか抽出できない、とても貴重なものなんです」

2層に分かれた精油と芳香蒸留水

①加熱:水の入った蒸留釜にチップを入れて加熱し、蒸気をあてる。

②冷却:香り成分を含んだ水蒸気が冷却器を通って冷える。

③分離:水蒸気が液体に戻り、精油と芳香蒸留水の2層に分離する。

抽出された精油の香りを嗅ぎ比べてみる

蒸留所でお話を伺ったあと、分液ろ紙を使ってろ過された、ヒノキの木部とスギの葉、カラマツの木部の精油を嗅ぎ比べました。

岡部さん:「ヒノキ(木部)とスギの葉っぱ、カラマツの幹の3種類の精油です。」

新林編集部(以下 編集部)U:「それぞれ少しずつ色も違っていますね。ヒノキの木部は上品で爽やかな香りがします。」

岡部さん:「同じヒノキでも、採れる産地の土の性質などによって、香りがぜんぜん変わってくるんですよ。」

編集部U:「そうなんですね。スギの葉も良い香りです。ヒノキとはまた違った、少し渋めの香りがします。」

編集部K:「スギの葉は少しツンとして、防虫効果がありそうな杉特有の香りがしますよね。」

編集部U:「スギのあとに嗅いだからかもしれませんが、カラマツはやさしい香りがします。」

編集部K:「寒冷地の木は目が詰まっていて、精油成分もたっぷり蓄えていそうですね。」

岡部さん:「ここは、標高約900mくらいですね。そういった環境も香りに影響してくると思います。みなさんは、どの香りが好みでしたか?」

編集部全員:「ヒノキかなぁ…。」

岡部さん:「ヒノキの香りは、多くの人に好まれる香りです。」

製紙用チップとしては必要のない精油成分を、価値ある商品に変える

「弊社では、製紙用チップを販売する前に、チップから精油成分を抽出しています。製紙のためのチップ製造では、大きく針葉樹と広葉樹に分けるだけですが、精油を抽出する際には香りを混ぜないように樹種別に分けてチップにしています。

チップは精油を抜く工程を経ても、木曽桧の特徴であるほのかなピンク色がなくなるだけで、チップ自体にはあまり変化がありません。精油は製紙には必要がないものなので、チップを製紙会社に送るときには、精油成分がなくなっていてもまったく問題がないんですよね。

精油づくりをすることで、通常の製紙用チップ製造に加え、もう一段階、手間のかかる工程が増えています。ですが、このひと手間をかけることで、製紙では本来必要とされないものを「精油」という価値のあるものに変換することができていて、とても意義のある作業だと思っています」

木材を細かく粉砕したおが粉を利用した、栄養満点の椎茸づくり

株式会社レインボーでは、きのこ栽培に使用される広葉樹のおが粉の製造販売もおこなっており、約14年前からは自社で椎茸栽培もするようになりました。

「おが粉に菌株を打って3ヶ月培養し、除袋してハウスに移し、椎茸が大きく育つように芽かきをして…と、椎茸栽培もなかなか時間がかかることではありますが、木の栄養を吸収して成長した椎茸は、本当に美味しくなります。

きのこ栽培に使用されたあとのおが粉も、カブトムシの飼育に利用したり、バラの栽培で堆肥として使用したりできるんですよ」

『八ヶ岳の麓 富士見高原産 椎茸芽のアヒージョ』

椎茸の菌床栽培で、椎茸を大きくするためにおこなわれる「芽かき」という作業で廃棄されていた椎茸を活用した商品。

製紙用チップの製造工程の途中で精油を抽出し、おが粉でさえも多段階に活用する。今回の工場取材では、精油づくりの工程を知るだけでなく、木材の特性や成分を熟知することで、木材のカスケード利用※の最終段階であっても、多様な活用方法があるのだと学ぶことができました。無駄のない木材の使い方には、まだまだ可能性がありそうです。

※「カスケード利用」…木の品質が良く、価値の高いところから順番に多段階的に使い、最後には燃料としてエネルギー利用するところまで、無駄なく使い尽くすこと。

(2025年4月24日 現地取材)

関連記事

国産材の可能性を追求する老舗企業の、精油を使ったブランドづくり/丸山木材ホールディングス株式会社 丸山大知さん

[森と香りインタビュー①] 日本三大美林である「木曽桧」をはじめ、良質な木材の産地として知られる岐阜県中津川市。「meet tree(ミート トゥリ …

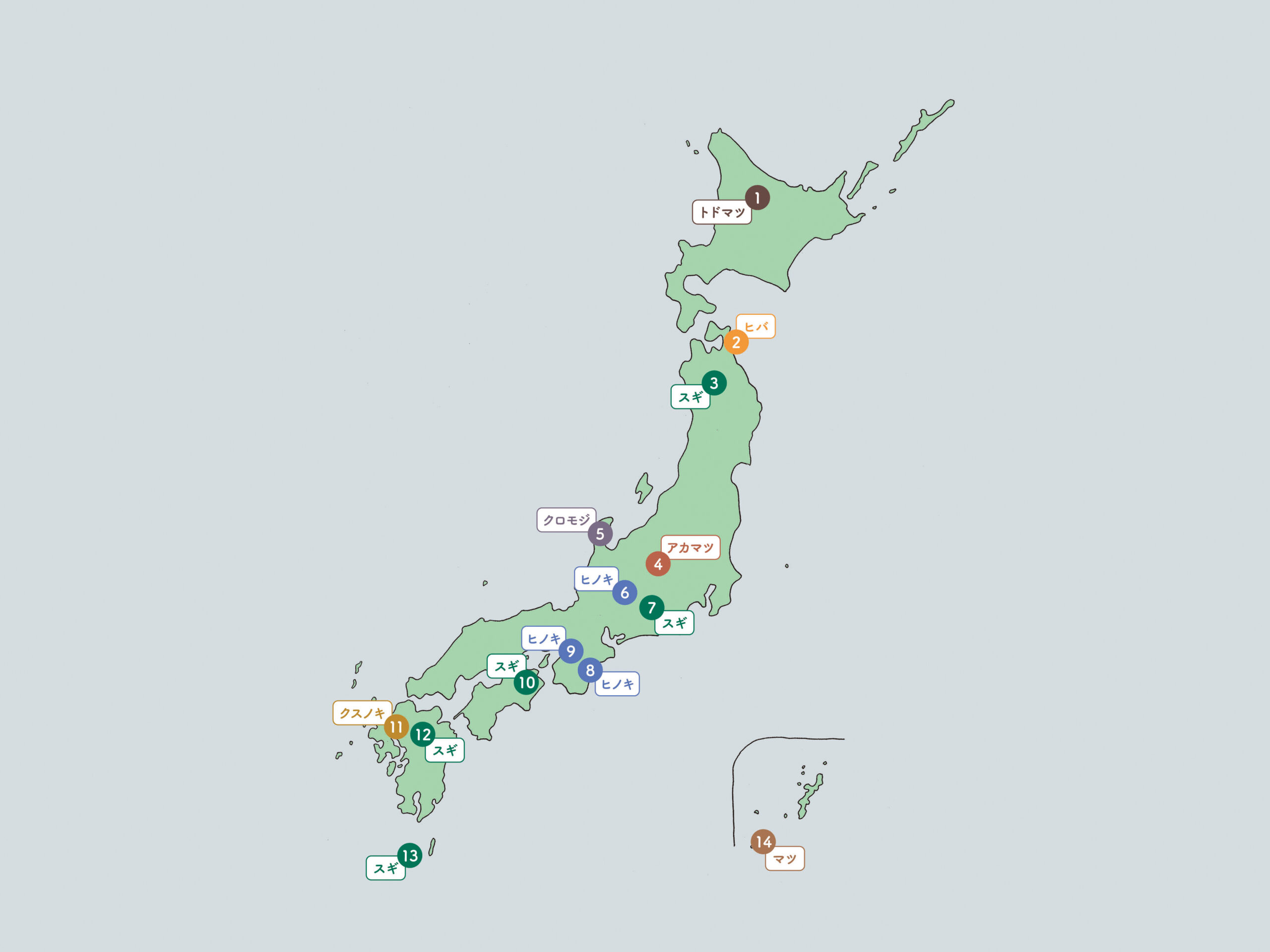

森と香り

植物の幹や枝、葉などから抽出され、香り成分が凝縮された天然の芳香成分である精油(エッセンシャルオイル)。近年、日本各地の …

天竜の木を使ってみる(オーガニックアロマミスト編)

[木こり活動レポート #7] 今回の木こり活動は、天竜の森の伐り捨て間伐材(スギ・ヒノキ)の葉と、同じく天竜産の木材チップからエキスを抽出した、オーガ …