CLTでつくる森林と都市の新しいかたち MEC Industry株式会社

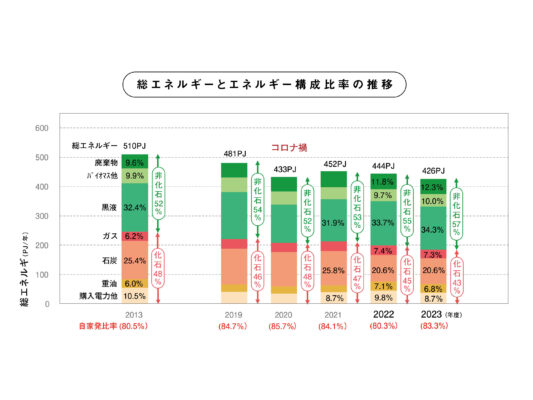

脱炭素社会の実現に向けて、建築物の木造化※1や木質化※2が社会的な要請として強まる中、CLT※3と呼ばれる木質材料が注目を集めています。軽量かつ、コンクリートにも負けない高い強度や断熱性を持つCLTは、森林保全に役立つ持続可能な建築資材としても関心が寄せられています。そこで今回は、鹿児島県の湧水町(ゆうすいちょう)で、CLTをはじめとする国産木材を活用した製品を開発・供給するMEC Industry株式会社(以下、MEC Industry)の鹿児島湧水工場を訪ねました。

※1 木造化:柱や梁など建物の構造部分に木材を使用すること

※2 木質化:内装や外装など、構造部分以外の部位に木材を使用すること

※3 CLT(Cross Laminated Timber):ひき板(ラミナ)を並べ繊維が直交するように接着した木質パネル材のこと

湧水町に誕生した木材加工の大規模生産拠点

MEC Industryは、三菱地所をはじめ、竹中工務店、大豊建設、松尾建設、南国殖産、ケンテック、山佐木材が出資し、2020年1月に創業した総合林業事業会社です。同社では、新建材を提供する「新建材事業」、純木造プレファブリック住宅※4を提供する「MOKUWELL事業」、製造過程で生まれる木資源を有効活用する「木有活事業」の3つの事業を通じて、森林保全や都市での炭素固定、地方創生などに取り組んでいます。

MEC Industryが、鹿児島県姶良郡湧水町で本格的に工場を稼働し、生産を開始したのは2022年6月のこと。霧島連山の麓の町に建設された鹿児島湧水素材センターと鹿児島湧水工場では、原木の調達、選木・皮むきから製材・加工、新建材や住宅の製造・販売まで、すべての工程を自社にて一気通貫で行なっています。

※4 プレファブリック住宅:建築部品をあらかじめ工場で製造し、建築現場で組み立てる住宅

一気通貫の製造工程

南九州で調達した原木は、鹿児島湧水素材センターで皮を剥き、原木の太さを均一にする「バチ取り」という工程を経て径別に選木し、鹿児島湧水工場に運びます。

約9万m2の広大な敷地に立つ鹿児島湧水工場は、製材棟と製造棟の2棟の建屋に分かれ、鹿児島湧水素材センターから運ばれてきた丸太は、製材棟で各製品の厚さや幅に合わせて製材されます。

製材した木材は、製造棟でCLTや2×4材などの木質材料に加工し、それらの木質材料を使用して自社開発の新建材や純木造プレファブリック住宅を製造します。

また、製材・製造過程で発生したバークは、敷地内のバイオマスボイラーで木材の人工乾燥機などの暖房の熱源として使用するほか、おが粉は畜産用の敷床、チップは紙の原料として販売しています。

中高層建築物の木造化を実現するCLT工法

MEC Industryの出発点となったのがCLTです。会社設立の経緯や、CLTでつくる森林と都市の新しいかたちについて、前代表取締役社長(2025年3月の取材当時)の小野英雄氏にお話を伺いました。

三菱地所がMEC Industryを設立し、林業事業に参入した経緯とは?

当社の設立は、三菱地所の新規事業提案制度がきっかけです。建築費が高騰する中、新しい建築資材として注目したのが、当時欧米の中高層建築物に使用されていたCLTでした。CLTを中高層建築物で使えば、S造(鉄骨造)やRC造(鉄筋コンクリート造)より建築コストを抑えることができるのではないかと研究を進め、三菱地所の開発物件でCLTを床と壁の構造材に使用した賃貸マンションを建てたのが建築物としては最初の検証でした。

木材産業の新たなビジネスモデルを確立

結果的に、その物件での大幅な工事費圧縮は難しかったのですが、木材の建材費が高くなる要因のひとつとして、山から最後の消費者の元へ木材製品が届くまでの間に、プレイヤーが非常に多いことが分かりました。つまり、山を持っている人、木を伐る人、製材する人がいて、そこからさらに1次加工、2次加工と経て最後に商品になります。その過程をほぼ売買で取引しているので、木材流通に関わる各プレイヤーがそれぞれマージンを取るということです。

また、木材が最終的に何に使われるかを、各プレイヤーが知らない状況にあることが分かりました。しかしビジネスにおいては、最後の消費者が欲しいものを作るのが最も効率的な方法です。そこで、建設会社や設計・施工、資材生産、木材活用など異なる事業を展開する企業に出資を仰ぎ、丸太の調達から製材・加工、製品の製造・販売までの中間マージンを抑えながら、安定的に安く商材を提供できる一気通貫のビジネスモデルを構築しました。

大径木を活用して森林循環を促す

原木はどこから仕入れていますか?

現在は、8~9割が鹿児島県の木材です。弊社が使用する末口径(細い側の直径) が40㎝クラスの大径木は、流通量が少なく市場にはほとんど出てきません。鹿児島でも当社が参入するまで大径木の取引は少なかったのではないかと思います。そこで、自治体や県森連のお力添えで山主さんや森林組合さんをご紹介していただき、直接アプローチして買わせていただいています。

大径木を使用する理由とは?

現在、鹿児島県内の人工林のおよそ半分が大径木になっていると思います。当社が調達しているのは樹齢40年から50年のスギ材ですが、鹿児島をはじめ南九州は木の生育が速いので、これから数年経つと、今30㎝以内の木が大径木へと成長していきます。

ところが、一般的な製材所では、製材機が大径材に対応していないため加工が難しく、大径材の需要がありません。そのため山主の方たちには、使い道のない大径木が山で放置されたままになっているという課題がありました。また皆伐を進める南九州の素材生産業の方たちにとっては、大径木だけ残して伐採するというのは非常に手間です。大径木も一緒に皆伐して、普通のサイズは一般の製材所へ、細い木はバイオマス等へ、そして太い木は我々に売る、とした方が山の施業としては効率的です。

我々も鹿児島へやって来て新規参入していますので、皆さんとは違う大径木にターゲットを絞り、大径木の受け皿をつくることにしたのです。そうすることで、地元の林業関係者と共存共栄を図りながら、健全な森林循環を促す役割も少しは果せているかと思います。

木のある暮らしをつくるには

中高層建築物の木造化・木質化を実現し、国産木材の活用を促進させるには、どのような課題があるのでしょうか?

中高層建築物の木造化にはさまざまな課題がありますが、一つには防耐火規制に適合するために、構造利用した木材を「現し※5」で活用することが難しいということが言えますね。以前、三菱地所で開発したCLTの賃貸マンションでも、「せっかく木造にしたのに木(もく)が見えない」と言われたことがありました。見えている部分に木を活用していないと「木を使った」と実感しづらいということだと思います。そこで当社で開発したのが、天井の型枠材と仕上げ材を一体化させた〈MIデッキ〉です。これにより、型枠材と仕上げ材のコストと施工負担を軽減しつつ、天然木の温もりを感じられる空間を創出できるようになりました。

しかし、建築物の木造化・木質化を推進するには、各企業の研究・開発だけでなく、素材生産業の人手不足など、もっと大きな枠組みで木を使いやすい環境について考える必要があると考えています。当社においても、工場をフル稼働し、製品を安定供給させるには、安定した資材の調達と売り先の拡大が重要です。丸太の調達は素材生産業にかかっていますから、需要をつくり、山に労働力を戻す必要があると思います。

※5 現し(あらわし):建築において柱や梁などの構造体をあえて露出させる仕上げ

一方、売り先を増やす上で課題となっているのが物流面です。CLTや〈MIデッキ〉は積み重ねて運べますが、〈MOKUWELL HOUSE〉は住宅を輪切りにしたようなものを作ってトラックで輸送しますので、トラックが何台も必要になります。近場であれば台数を減らしてピストン輸送することも可能ですが、遠いとそれもできません。なおかつ、中が空洞なのでほとんど空気を運んでいるようなものですから、物流のコストがかかってしまいます。それもあって、現在は販売エリアを南九州の3県(鹿児島県・熊本県・宮崎県、一部地域は除く)としています。さらに今後ドライバーの人材不足も懸念されるため、課題解決に向けてさまざまな研究をしているところです。物流面の課題がクリアできれば、今後、マーケットを全国に広げ、ゆくゆくは海外にも出していけるのではと思っています。

新たな「木(もく)」の担い手を育てる

工場で働く人材の確保も課題の一つです。MEC Industryでは、従業員約140名のうち、約9割を地元から採用し、人口流出を防ぐための雇用の受け皿にもなっています。また、人材採用にも新たなビジネスモデルを掲げる同社のビジョンが反映され、木材業界や建設業界のキャリアにこだわらず、あえてさまざまな業種の人材を積極的に受け入れています。そこで最後に、木材業界に飛び込んだMEC Industry社員のお二人にお話を伺いました。

製造部に在籍する入社4年目の折田雄輝さん。地元湧水町の出身で、異業種から転職した一人です。

折田さん 前職は自動車部品工場に16年勤めていましたが、地元に大きな工場ができたので、地元で働きたいと思い木材業界に足を踏み入れました。工場で製品を製造するという意味では、前職と働き方に大きな違いはありませんが、木材業界の専門用語は、全く馴染みがなかったので今でも勉強中です。木材の面白いところは、他の素材と違い、産地や樹種、樹齢が同じでも、一本一本に違いがあるところですね。生き物を扱っているようなイメージで愛着が湧きますし、仕事をしていても楽しくて仕方がないですね。

技術部に在籍する入社2年目の西 ひなこさんは、鹿児島市内の高専から新卒採用で入社しました。

西さん 木造建築の設計士に憧れて鹿児島高専に進学しましたが、高専では土木の勉強が中心だったので、建築士は半ば諦めていました。学校の先生にこの会社を勧めていただいて、今は技術部でMIデッキのメーカー図面を起こしています。弊社の〈MIデッキ〉を採用する建築物は、一般住宅と違い、ビルや商業施設がほとんどですので、大きな建物の図面を見ることや、実際にその建物に関われることができて嬉しいです。

折田さん 転職したことで、木材工場や林業に対するイメージも変化しました。以前は「木を伐ること=自然破壊」というイメージでしたが、木を伐ることは、山の手入れをすることなんだと見方が変わりましたね。

西さん 実際は、皆伐後に新しく植えた若い木の方が、CO2の吸収率が高く、適切な皆伐と再造林を行う方が環境にも良いということも、この会社に入社してから知りました。

鹿児島湧水工場は、2010年に廃校となった県立栗野工業高校の跡地に建てられました。製造部の折田さんは、じつはこの高校の卒業生。西さんは、就職を機に鹿児島市内から湧水町へ移住しました。MEC Industryが見つけた人材や「木(もく)」の可能性が、地域に新たなつながりを生み、森林と都市、そして湧水町の未来を育もうとしています。(2025年3月14日現地取材)