山とジビエ①:鹿肉のおいしい出会い方 鴨家キッチン 金澤まおこさん

猪や鹿などの野生鳥獣肉が、日本で「ジビエ」として注目されるようになったのはいつからだろう。高級フレンチや、山の郷土料理だけでなく、最近では街中で気軽に食べられるジビエ料理を見かけることが多くなった。特に増えたのが鹿肉を使った料理だ。鹿による食害が深刻化する中、捕獲された命を無駄にせず、ジビエとして有効活用しようという動きが広がっているようだ。

鹿は他の肉と比べて脂質が少なく、高たんぱく低カロリーで、鉄分やミネラルが豊富。ダイエットや筋トレにも最適な食材として注目を集めている。おいしくてヘルシー、環境保護にも繋がるなら消費者にとってこの上ない食材だが、鹿肉の印象は人によってかなり違う。びっくりするほどおいしかったという幸せな出会いをした人もいれば、固くて臭くて、もう食べたくないという不幸な出会いをした人もいる。ならば、自分はおいしく幸せな出会いにしたい。

そこで今回は、静岡県浜松市で野草と鹿料理を提供する一軒家レストラン〈鴨家キッチン〉を訪ね、オーナーの金澤まおこさんが主催するジビエ料理教室に参加することにした。

鴨家キッチン 金澤まおこさん

静岡県浜松市在住。鴨家キッチン主宰。フォレストガーデンがある築60年の一軒家で〈ジビエ×野草×発酵〉をテーマに貸し切り予約制のレストランを営業。ケータリングやイベント出店のほか、ジビエ、野草、発酵のワークショプや料理教室を開催する。天竜ジビエプロジェクト代表。

山の魅力と課題を伝える〈天竜ジビエフェス〉

金澤さんに初めてお会いしたのは2024年4月のこと。金澤さんが代表を務める天竜ジビエプロジェクトが主催した〈天竜ジビエフェス〉の会場だった。林業地として知られる浜松市天竜区もまた、鹿による食害が深刻な地域だ。フェスではジビエ料理やジビエ製品の店が並ぶほか、ハンターや環境カウンセラーによるトークセッションや、ジビエ革のワークショップなど、ジビエを通じて山の魅力や課題を伝えるイベントが開催されていた。

そして一番驚いたのは、天竜ジビエプロジェクトのメンバーをはじめとする、女性参加者の多さかもしれない。トークセッションに登壇するハンターや出店者、来場者も、とにかく女性が多い。勝手に「男の世界」を想像していた私は、若干の戸惑いと「それなら私もちょっと覗いてみようかしら」という好奇心がむくむくと湧いてきたのだった。ところが朝からずっとトークイベントを参加し続けた結果、ジビエ料理は全て売り切れていてその日は何も食べられなかった。今回の料理教室は、そのリベンジでもあるのだ。

鹿肉との幸せな出会い

金澤さんと鹿肉の出会いは2011年。当時11歳になる娘さんと一緒に、北海道でオオカミを飼育しているペンションを訪れた時だという。

「そのペンションでは、オオカミの餌としてエゾシカを捕り、オオカミが食べる部位の残りを宿泊客に提供していたんです。その鹿肉が本当においしくて、娘は朝食で食べた鹿肉を、お昼まで左右のほっぺの奥に隠していたほどです。浜松に戻ってからも、娘が鹿肉を食べたがったので、伝手を辿って鹿肉を分けていただいて料理をするようになりました。そう考えると、私の鹿肉料理のきっかけはすべて娘ですね」

鹿肉との幸せな出会いはその後も続いた。お店で鹿肉を提供するための入手先を探していた頃、浜松市天竜区春野町杉の猟友会のメンバーが食肉処理施設〈ジビエ工房 ジミート(以下、ジミート)〉を設立した。金澤さんはその施設に3年通い、ジビエの精肉加工を習得。お店でジビエ料理の提供するようになった今も、猟のシーズンには猟友会の猟師小屋に通い、解体の手伝いを続けているという。

「食肉処理施設の師匠が所属する杉の猟友会では、獲ってさばいた肉を人用と犬用に平等に分けて、全員が持って帰ります。さらに鹿皮も革の加工業者に渡し、いただいた命を余す所なく使い切るという方針で運営していらっしゃいます。そこまで徹底している猟友会は非常に稀だそうです。そういった師匠の教えが、今の自分の活動に影響していると思っています」

「どうやって食べるのが1番美味しいですか?」

「鹿肉の味は本来、あっさりしていて、臭みもありません。巷では鹿肉カレーなどをよく見かけますが、味の濃い料理では鹿の味がわからなくなるほど、肉の味が薄いのです。ところが鹿肉料理の提供を始めると、お客様や知り合いから鹿肉が臭くて固くておいしくなかったという話や、人から貰ったお肉をどうやって食べたらいいか分からないという相談を受けるようになりました。こちらとしては、その方のお肉がどの部位のどんな肉かわからないことには、質問に答えようがありません。そこで肉を仕分けるワークショップや料理教室を始め、鹿肉を安全においしく食べるためのお話をする時間を必ず取るようにしました」

鹿肉を安全に美味しく食べるには

「日本のジビエは自家消費がほとんどだったので、2014年までジビエの衛生管理に関するガイドラインがなく、肉の品質は猟師任せとなっていました。鹿肉が臭いというのは、やはり正しい処理が行われず、熱で肉が蒸れたり、体液がうまく抜けきっていなかったり、菌に汚染していたりする可能性が高いです。ガイドラインができたことで、現在では安全基準を満たした食肉処理施設で、正しい手順に則って加工した肉のみ販売・提供が許可されていますので、必ず食肉処理施設を通した肉を入手してください」

とはいえ、食肉処理施設を通った肉が100%おいしい肉かどうかはまた別の話になるという。野生鳥獣は家畜と違い、育った環境や年齢、性別、捕獲時の状態や内臓を取り出すまでにかかった時間などに個体差がある。腕利きのハンターによって最小限のストレスで捕獲した上で、個体差を見極めながら適切に作業する高い技術を持った食肉処理業者の手で処理しなければ、おいしい鹿肉にはならない。鹿肉の評価にバラつきがある原因がここにあり、信頼できる入手ルートの確保がおいしいジビエに出会う最大の近道となるようだ。

「衛生管理に則った火入れをすることも大事です。鹿肉はE型肝炎ウイルスの感染の危険があるため、生食は禁止されています。ウイルスや細菌を死滅させるためには中心温度が75℃で1分以上、またはそれと同等以上の加熱が必要になります。ただし、65℃以下になると死滅しないウイルスや細菌がありますので、注意してください。

それから、肉の性質を理解することも大切です。フレンチなどで人気のロースはクセがなく、筋繊維が細いので柔らかな肉質が特徴ですが、モモ肉はロースより筋肉質で、スネ肉になるとさらに筋繊維が太くなります、それぞれローストや唐揚げ、煮込み料理など部位に適した調理をすることで固くならずにおいしく食べることができます」

鹿コンビーフと鹿ハンバーグづくり

いよいよ料理開始。今回はつくるのも食べるものかなり珍しい鹿コンビーフと、家でも手軽に挑戦できそうな鹿ハンバーグに挑戦。圧力鍋でしっかり火を通すコンビーフづくりには、スネ肉よりさらに筋繊維が太い鹿の頸(くび)肉を、ハンバーグにはいろいろな部位が混ざった粗挽きミンチを使用する。

驚いたのは、鹿ミンチの触り心地。鹿ミンチは結着が強く、まるでかたまり肉のようにくっついている。こねずに塩コショウを振って焼いても、そのままステーキのようになりそうだ。

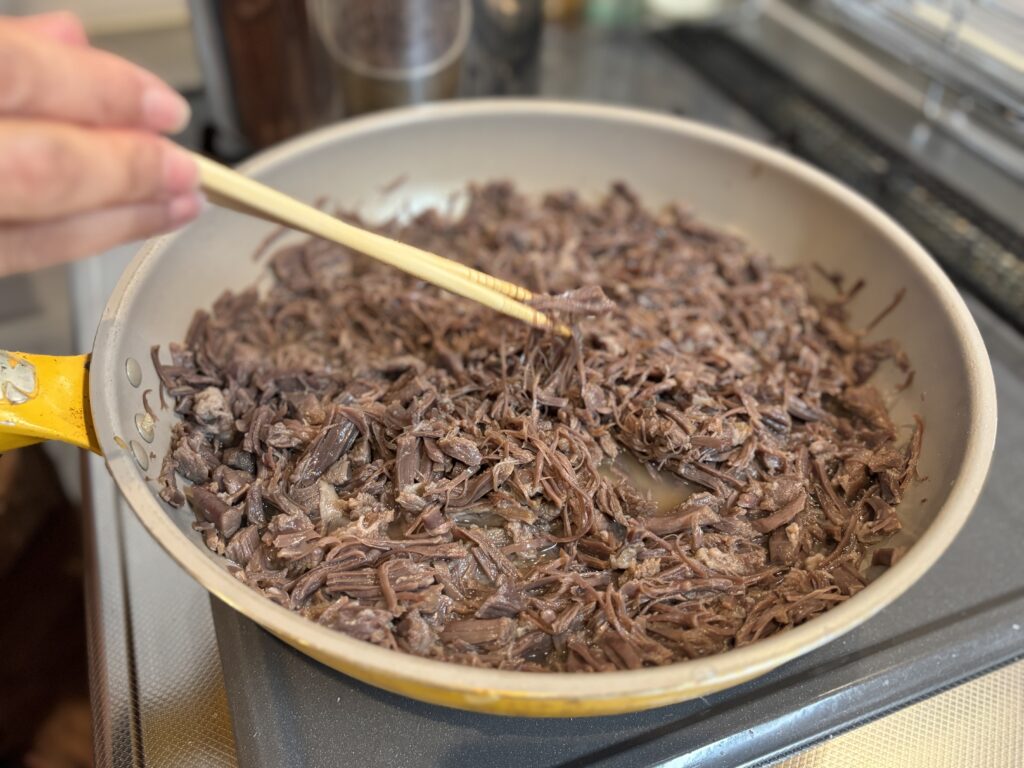

鹿コンビーフは旨みの強い部位を使用し、シンプルな味付けで繊維がほぐれるまで圧力鍋で煮込んでいく。手でほぐしても繊維が一本一本残っているお肉を見るだけで、この鹿の筋肉がいかに発達していたか思い知らされる。

ジビエを食べて、山を守る

出来上がった料理は季節の野菜と一緒にワンプレートにしてもらい、やっと念願の「幸せな出会い」が実現した。いただいた2種類の料理は、どちらもプリプリとした食感が楽しく、肉の旨みがたっぷり。臭みもまったく感じない。何より、調理過程を体験したことで、ジビエがぐっと身近に感じられたことが嬉しい。鹿肉も市内で買えるし、料理の腕前が平凡だと自覚している私でも、鹿ハンバーグならすぐ作れるんじゃないだろうか。

「うちの店ではエゾシカ以外のすべて鹿肉をジミートから仕入れていますが、私が働いていた当時のジミートはコロナ禍の影響やメンバーの高齢化もあり、2020年に一度閉鎖しました。その後、天竜ジビエフェス実行委員会のメンバーでもある高林麻里さんが2022年に施設を再開されたのですが、その間、鹿肉の仕入れには苦労しました」

現在、高林さんの取り組みによって、鹿肉を安定的に仕入れることができるようになったという金澤さん。それでも、山を守るために今後も鹿を継続的に捕獲せざるを得ない現状を考えると、猟師の数も、施設の数も全く足りていないそうだ。農林水産省の発表によれば(*1)、2023年度に全国で捕獲された鹿の頭数が722,700頭に対し、食肉処理施設で解体した頭数はわずか121,117頭。獲る人、加工する人、食べる人、使う人、すべてが揃わなければ、ジビエの取り組みは持続しない。

「最近では女性ハンターが増えていて、自分で獲って料理したいけれど、狩猟の師匠は料理に興味がないから教えてもらえないという人もいます。そうした人たち対しても、自分でバラして部位を仕分けし、最後まで大事に使い切るお手伝いをしていけたらいいなと思っています」

一皿のジビエ料理の中に、山の姿や、野生動物と人の営みが少しずつ見えてきた。その姿をもっと山の近くで見てみようと思う。

(*1)出典:厚生労働省 令和5年度野生鳥獣肉の衛生管理等に関する実態調査

鴨家キッチン https://kamoiekitchen.com

ジビエ工房「ジミート」https://harunojimeat.hp.peraichi.com/

執筆者 神尾知里

兵庫県出身。結婚を機に天竜杉で知られる浜松市に移住。浜松市の書店「BOOKS AND PRINTS」の勤務を経て執筆を開始。2020年より新林編集部のライターとして全国の林業地をまわり、森林文化を育む人たちを取材している。

関連記事

山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 後編

ジビエ体験会の後半は、お肉から骨を抜く徐骨(徐骨)体験とレクチャー、さらに試食会と盛りだくさん。

山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 前編

ジビエのことをもっと知りたい!と、静岡県の天竜区で開催された「ジビエ体験会」に行ってきました。

春は野草を摘みに 〜柳沢教授の有用植物実習〜 ③実食編

摘んだ野草を調理して、いよいよ実食。天ぷら、おひたし、よもぎ餅と、春の味覚が並びました。

森林をマテリアルとして捉え直す

[森林資源を使ってみる #2] 森林の価値を建材の産地として推し量るのではなく、森全体をマテリアルとして捉え直し、新しい価値を生み出すブランドを紹介します。