山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 前編

鹿肉とのおいしい出会いを果たした前回に続き、今回はシカ1頭を解体する「大ばらし」の見学と、鹿肉から骨を抜く除骨を体験する「天狗村ジビエ体験会」に参加した。講師を務めるのは、静岡県浜松市春野町で2022年からジビエ工房「ジミート」を運営する高林麻里さん。地域の山や農林産物を守るため、そして何より野生動物の命の尊厳を守るために、日々野生動物と向き合う高林さんの活動から、山と人の暮らしについて考えてみたい。

ジビエ工房 ジミート 高林麻里さん

静岡県浜松市在住。ジビエ工房「ジミート」代表。ホテル、飲食業などを経て、2022年に静岡県浜松市天竜区春野町のジビエ工房を復活し、狩猟の手伝いをしながらシカの解体・販売を行う。「ふじのくにの旬を食べ尽くす会」西部幹事。「天竜ジビエプロジェクト」メンバー。ジビエ講習会講師。SBSラジオ「IPPO情報三枚おろし」に火曜日毎月1回出演。

春野町のジビエ工房「ジミート」

JR浜松駅から車で約1時間。向かったのは、天竜杉で知られる静岡県浜松市天竜区春野町の「塩の道の駅 春野いきいき天狗村」だ。面積の約9割以上を森林が占める春野町は、「天狗の里」と呼ばれるほど天狗伝説が多く残り、山岳信仰の霊地としても知られる山深い地域だ。その分、野生動物による食害も多く、会場の食堂では、普段から山鹿カレーや鹿焼肉定食、いのしし丼などのジビエ料理が提供されている。

講師の高林麻里さんは、しいたけの帽子がトレードマークの小柄な女性だが、地元の猟師さんたちの助けを借りながら1人で加工から販売まで行い、地域のジビエ肉加工を一手に引き受けているという。この日の参加者は、小さな子を連れた親子から中高年までと幅広い。高林さんを慕う地元の方たちや、ジミートのシカ肉を使う浜松市内の飲食店のご家族が集まり、とてもアットホームな雰囲気だ。ジビエへの関心の高さ、そして高林さんへの信頼の高さが伝わってくる。

「ジミートは元々〈はるの山の村〉という宿泊施設を運営する地元のNPO法人が立ち上げた食肉加工施設ですが、コロナ禍の影響や豚熱、従事者の高齢化で閉鎖してしまいました。ジビエは、保健所の許可を得た施設から出荷したものでなければ市場に流通させてはならないという国のガイドラインがあります。そのため、こういった施設が無くなってしまうと、山で増え過ぎたイノシシやシカを皆さんが食べて応援するということもできなくなります。そこで、クラウドファンディングや地元の方のお力をお借りして大事な施設を復活し、私が引き継いで運営を始めました」

くくり罠・檻罠・銃猟の違い

上から吊り下げられた大きな「個体」。もう生きているシカの姿ではなく、かといって食肉とも感じられない不思議な存在が目の前にある。今日「大ばらし」をするのは、体重40kg前後のシカのオス。推定年齢2歳。すでに内臓や頭、皮が無い状態で22kgだという。大ばらしにも色々な方法があるそうだが、今日は食肉処理加工施設で高林さんが1人で行う時の方法を見学する。

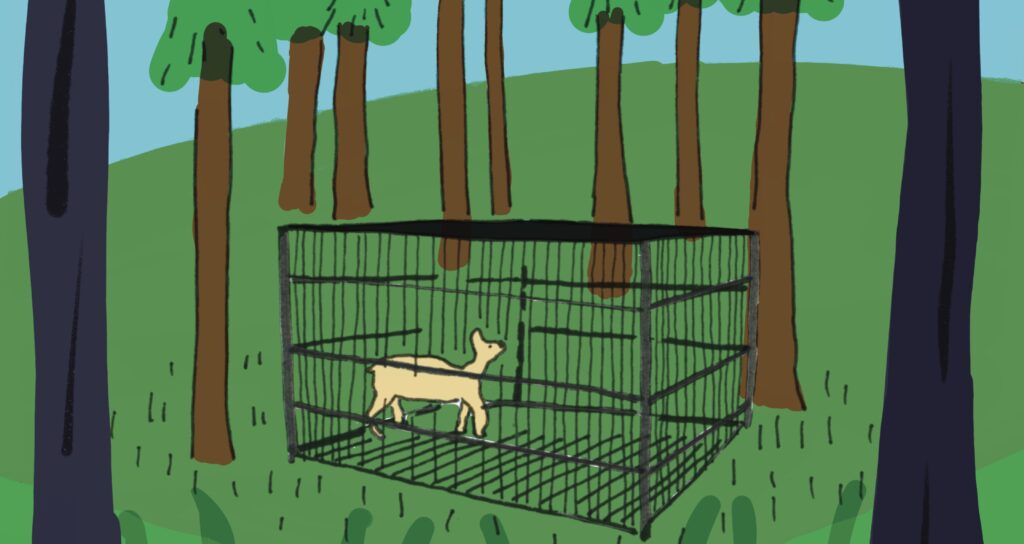

その前に、罠の違いによるシカの個体差について高林さんから説明があった。

「今日の個体は檻罠で捕獲した子ですが、捕獲頭数は檻罠よりくくり罠の方が多く獲れます。檻罠の場合、前脚も後脚もある程度綺麗な状態ですが、くくり罠で捕獲したシカの罠にかかった脚は、血まみれでドロドロで食べられなくなります。銃猟の場合は、銃創の周辺はかなり大きくトリミング(筋膜や腱、傷んだ肉など、食べられない部分を取り除くこと)する必要があります。

私は今、食肉加工施設で野生動物を解体するだけでなく、捕獲の手伝いも行っています。私がお付き合いしている罠の猟師さんは、地域の畑を守るために罠をかけている方が何人かいます。その方たちは、自分の土地ではない所に罠をかけているので、獲物を捕獲したら地主さんへご挨拶に行きます」

「ジビエのガイドラインでは、1時間以内に施設に持ち込んで、内臓を出して皮を剥いでお肉にして、冷蔵庫に入れるというルールになっています。ところが実際には、内臓を入れたままにすると体温で内臓が発酵し匂いが出てきてしまいますので、1時間でも遅いと感じます。

できれば30分ぐらいで施設に運んで内臓を出すのが理想ですが、捕獲の後に猟師さんが地主さんにご挨拶していると、それだけで時間が経ってしまいます。そこで、捕獲後の罠の片付けや地主さんへのご挨拶は猟師さんにお願いして、私は捕獲したシカをすぐに貰うようにしています。そのため、ジミートで1日に沢山のシカを仕入れるというのは今のところ難しい状況です」

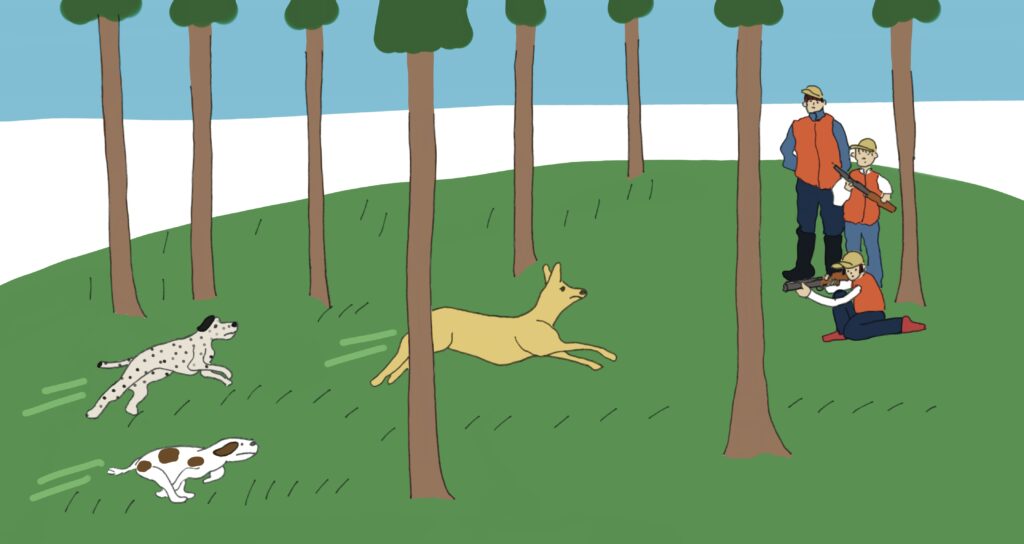

「銃猟は、何人かで山に入って、犬に獲物を追いかけさせて、自分たちの方におびき寄せて撃つ『グループ猟』というのをやっている人が多いようです。昔は20人、30人の規模で狩猟に行ったそうですが、今は猟師さんの担い手不足で、だいたい10人前後、少ないと5人ぐらいで回るそうです。

銃猟は遠くにいる獲物を撃つので、獲物が急な動きをすると、上手な人でもいろんな所に当たってしまうことがあります。消化器官系には大腸菌などが住んでいるので、弾が消化器官系に当たってしまった獲物は、内容物が肉に付着して菌で汚染してしまう可能性があり、自家消費として猟師さんが食べることはできても売り物になりません。

そのため、私が今お付き合いしている猟師さんから仕入れるシカは、くくり罠が7割、檻罠が3割です。銃猟は年に1、2頭ぐらいです」

シカの大ばらし

さていよいよ、シカ肉を解体する「大ばらし」の見学がスタートした。シカを逆さまに吊るした状態で、シカ解体用のボーニングナイフという小さなナイフだけで肉を解体していくという。肩腕は筋と膜だけで支えているので、肩甲骨に沿ってナイフを入れると、簡単に取れてしまった。

野生動物と家畜の違い

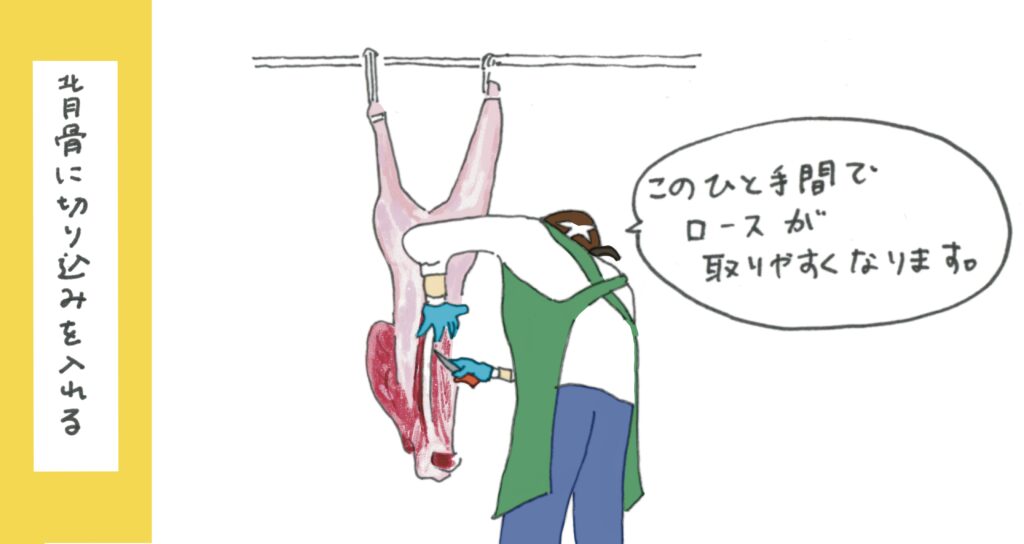

後でロースを取りやすくするために、背中の大きな筋にナイフを入れる作業を行う。固い筋を切り離す作業をしながら、高林さんのお話が始まった。

「先ほどこのシカは推定2歳と言いましたが、ちなみに豚は何歳で出荷されるか知っていますか?ほとんどの豚は生後半年で出荷されます。生まれた時はイノシシの赤ちゃんと同じ大きさですが、半年で約160kgまで太らせます。そうなるように品種改良されていますし、おいしい餌をいっぱい与えているんです。牛は2年半で出荷されるので今日の個体と年齢は一緒ですが、牛は600kgです。牛も豚もほぼ均一のサイズなので、食肉加工処理も機械化することができます。私は畜産の食肉加工施設で働いた経験もありますが、そこでは、個々の作業の担者がずらっと並び、流れ作業で処理していました。そのため生産性が高く、午前中で豚400頭、午後の2時間で牛20頭を処理していました」

ジビエは一体一体と向き合わなければいけない

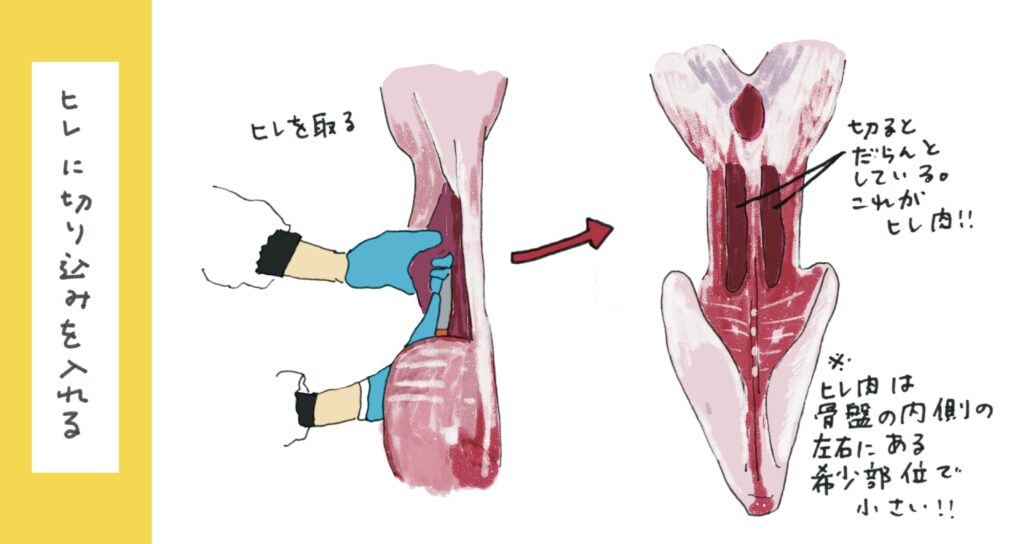

次に、ヒレに切り込みを入れる。シカのヒレは牛に比べるとかなり小さい。それにしても高林さんの大ばらしは静かだ。事前にYouTubeでみた他の人の大ばらしの映像とかなり違い、丁寧に、淡々と捌いていく印象だ。

「うちはジビエ肉として出荷していますので、自家消費用に捌くより、手数は多いと思います。猟師さん達はもっとダイナミックで速いですよね。

先ほど家畜の話をしましたが、一方のジビエは捕獲した時がご縁なので、0歳から上は推定7歳前後の大きなシカまでいます。年齢や大きさもバラバラで、味や肉質も個体ごとに違います。そのため家畜のように流れ作業で処理するのではなく、一体一体に向き合って作業を進めなければいけません。その分、効率が悪くなり、値段も高くなります。

ジビエの出会い方によって『固かった』『柔らかかった』『美味しかった』『美味しくなかった』と、感想が違うのは、シカの個体差だと思います。でも絶対に言えるのは、できるだけ早く内臓を出して、血を抜いて、冷やすことです。これができれば、ほとんどの肉は多少のブレがあったとしても、個性の範疇です。以前食べておいしかったのに、今回はおいしくないという場合は、この3つの処理が上手くいっていないのだと思います」

ジビエの傷は一生懸命逃げようとした証

作業を一旦終えて、吊るしていたシカを大きなまな板へと移動する。ここからはまな板の上で後脚、ロース、バラ肉を取っていく。

「後脚を取る方法は色々ありますが、ジミートではヒレを後脚につけて一緒に取るタイプです。今回の子は檻の中で大暴れしたので、後脚に傷があります。くくり罠だと傷がさらに大きくなり、罠にかかった脚は全部ダメになってしまいます。

家畜の子たちは生きている間に怖い経験をしていないので、最後に刺されるギリギリまで全く逃げようとしません。ただ目を合わせず、そっぽを向いています。一方で野生動物は、いろんな危険と隣り合わせの中で生きているので、捕まると逃げようとして、一生懸命暴れるんです。すると今回の後脚のように傷ができてしまうことがあります。ジビエを解体する時は、傷をトリミングして、いかにして食べられる部分を多くするか、ということを経験で身に付けていきます」

いただいた命はおいしく食べて共存したい

次に、背骨に沿ってナイフを入れ、背骨の両側にあるロースを取っていく。ロースはただ焼くだけでも柔らかくておいしいので、人気の部位だ。

「猟師さんたちは人気の高いイノシシを狙って山に入りますが、シカはイノシシよりも罠にかかるし、犬に追われやすくて銃猟でも捕獲されやすく、沢山獲れるんです。そうなると猟師さんも鹿肉は食べ飽きてしまい、ロースだけ取ってあとは捨ててしまう方が増えています。下手すると全部捨ててしまうケースもあります。でもシカが増えた理由は人間の生活が影響しています。増えすぎて邪魔だからといって、ただ捕獲して報奨金をもらって捨てるのでは、シカが気の毒です。いただいた命はおいしく食べて共存したいなと思っています。

あとはあばらの部分にあるバラ肉ですが、ニホンシカにはバラ肉がほとんどありませんので、ジミートではバラ肉をざっくり取ってミンチにしています」

ここで一旦見学は終了。他にもネック(頸)やスネがあるが、肉が少ない部位なので猟師はほぼ犬の餌にするという。一方、全て食肉として加工し、皮はシカ革に加工してもらうのがジミート流。高林さんの大ばらしは、いただいた命を可能なかぎり有効活用しようとする気持ちが伝わってくるとても丁寧で繊細な作業だった。またジビエだけでなく、普段、思考停止している食肉の命についても考える機会となった。

後半は、私たちがウデとモモの「除骨」作業をするという。前脚を「ウデ」、後脚を「モモ」と部位で呼ぶようになると、自分の中でも「食肉」として認識するから不思議だ。

「基本的に哺乳類はかたちがほぼ一緒なので、シカが捌けるようになると、ヌートリアやアナグマ、ハクビシンなどが入荷されても、見れば大体一緒なので大丈夫ですよ」

シカの脚だけでもドキドキしている中、高林さんからかなり高次元の励ましの言葉をいただいた。(後編へつづく)

(2025年1月19日 現地取材)

執筆者 神尾知里

兵庫県出身。結婚を機に天竜杉で知られる浜松市に移住。浜松市の書店「BOOKS AND PRINTS」の勤務を経て執筆を開始。2020年より新林編集部のライターとして全国の林業地をまわり、森林文化を育む人たちを取材している。

関連記事

山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 後編

ジビエ体験会の後半は、お肉から骨を抜く徐骨(徐骨)体験とレクチャー、さらに試食会と盛りだくさん。

山とジビエ①:鹿肉のおいしい出会い方 鴨家キッチン 金澤まおこさん

鹿肉はおいしいの?おいしくないの?ジビエとの幸せな出会いを求めてジビエ料理教室へ

森林をマテリアルとして捉え直す

[森林資源を使ってみる #2] 森林の価値を建材の産地として推し量るのではなく、森全体をマテリアルとして捉え直し、新しい価値を生み出すブランドを紹介します。