宮崎で見つけたちょっと未来の林業 ひむか維森の会

九州南東部に位置し、温暖な気候に恵まれた宮崎県。この地が全国に先駆けてスギ林の主伐(しゅばつ)※1を始めたのは90年代初頭のことでした。以来、スギ素材(丸太)生産量33年連続日本一を誇る宮崎県は、国内有数の木材供給基地として位置付けられています。

全国では、木材価格の低迷や造林費用の高騰、人材不足などによって、主伐やその後の再造林が進まない森林が少なくない中、宮崎ではどのようにして主伐を活発化させたのでしょうか。そして30年を経て、今どのような課題を抱えているのでしょうか。今回は、宮崎県内の素材生産業者の経営者が集まる「NPO法人ひむか維森の会(以下、ひむか維森の会)」の皆さんを訪ね、宮崎県の林業やひむか維森の会の取り組みについてお話を伺いました。

※1 主伐:人工林の施業において、収穫に適した樹齢の樹木を伐採し収穫すること。伐採をした後に再造林することで、次世代の森林を育成することができる

NPO法人ひむか維森の会

林業者の地位を高めることを目的に、主に宮崎県内で伐採搬出業を営む若手経営者で結成。現在では、研究者、森林組合、重機販売店や保険関係などの関係各社も巻き込みながら、会員セミナーを中心に活動している。

NPO法人ひむか維森の会 代表理事 黒田仁志さん

宮崎県東臼杵郡美郷町に山林を所有する山主として山林経営を行うほか、ヤマサンツリーファーム 代表として地域の山林の主伐、間伐、管理保持、育林などを行う。

NPO法人ひむか維森の会 理事・事務局長 和田龍暁さん

(有)和田木材 代表取締役。宮崎県小林市で1955年創業から歴史を繋ぐ会社の3代目。まったく異なる業種の会社経営を経て林業に挑戦。経営者として、また、森林総合監理士として安全の堅持に努め、多様な価値を活かすことと経済性のハイブリッド山づくりを楽しんでいる。

NPO法人ひむか維森の会 監事 松田将和さん

(株)松田林業 取締役。2009に設立。国有林の素材生産事業を主体とし、自社有林の生産・造林・保育・育苗を行っている。森林の循環利用を推進するため、森林を育て、木材を利用する皆様への支援を通し、森林の健全な育成を目指している。

400年の歴史を持つ飫肥杉(おびすぎ)

宮崎県のスギの特徴について教えてください

黒田さん 宮崎の林業は、江戸時代に旧飫肥藩(日南市周辺)で造林を始めたことが起源とされています。油分を多く含み、水に強く、比重の小さい飫肥杉(おびすぎ)は、木造船の材料(弁甲材)として藩の財政を支え、今では県内各地で育成されるようになりました。

黒田さん 宮崎の温暖な気候で育った飫肥杉は、一般的なスギに比べて生育が早く、その分年輪幅も大きくなります。そのため昔は強度が弱いと思われていましたが、実際に計測すると一般的なスギ材とほぼ同等の数字が出るということが分かってきました。また人工乾燥材が広く使用されるようになると、年輪幅が大きいことが、水が抜けやすく乾燥しやすいと評価されるようになったのです。宮崎のスギと言えば、一時期は日本で一番安いと言われていましたが、今ではプライスリーダーとして適正価格で取引されています。

宮崎の林業や林業地にはどのような特徴がありますか?

和田さん 宮崎県の山は、北、中央、西、南と、それぞれに地域性があります。県南の海岸線沿いは緩やかな山が多く、高性能林業機械などを導入して経済性を持たせた山林管理がしやすい地域です。反対に西側の熊本との県境は急峻な山が多く、架線集材がメインで行われています。県全体として、できるだけ林道や森林作業道を整備して生産性を高めていますね。宮崎県全体では民有林が75%、国有林が25%の割合ですが、私が住む小林市では75%が国有林。そういった地域差もあります。

黒田さん 私が住む県北の美郷町は、林業が特に盛んな地域で、日本最大規模の森林組合として、年間30万㎥の素材生産量を誇る耳川広域森林組合があります。小さい町ですが、森林所有者一戸あたりの森林所有面積が比較的広いので、生業として森林経営をしっかりやろうという考え方の山主が多いですよ。

松田さん 私が住むえびの市は熊本と鹿児島の県境に位置し、耳川森林組合とは逆に、森林所有者一戸あたりの森林所有面積が狭い地域です。そのため、森林整備をある程度集約化しようとすると、まず20〜30人の森林所有者に確認を取る必要があります。ところが最近は、森林所有者の高齢化が進み山林相続も進まないまま、所有者不明の山が放置されているケースが増えているので、なかなか森林整備が進まないばかりか、誤伐が頻発するという課題がある地域です。

スギ素材(丸太)生産量日本一

お話を伺っていると、地域差はあるものの「どんどん木を伐っていこう」という、他県ではあまり感じたことのない活気を感じます。宮崎ではどうしてこれほどまでに主伐が盛んなのでしょうか?

黒田さん まず単純に、宮崎ではスギの成長が早いため、戦後の拡大造林で植えた木が他県より早く成熟期を迎えたということがあります。また1990年代に入ると林業機械の導入が進み、2000年代に主伐が拡大し始めました。機械化が進んだ背景には、先人が1970年代頃から路網整備を進めていたことが大きいと思います。宮崎は急峻な山も多い地域ですが、昔から森林所有者たちが協力して道をつくっていたので、比較的なだらかで効率的なルート設計で路網整備が進み、大きな林業機械を導入しやすかったのです。

1991年に大分県で発生した大規模な風倒木災害も、林業機械の導入のきっかけになったと思います。その時実施された災害関連緊急治山事業には、じつは宮崎からかなりの復旧応援隊が駆けつけました。復旧には作業の安全性と効率性を確保するため、いわゆる高性能林業機械を導入するための補助金が国から出たのです。宮崎の素材生産事業体もその補助金を使って林業機械を導入しました。その後宮崎では、成熟期を迎えた国有林を優先的に伐ることになり、県南で林業機械による伐出が始まりました。

和田さん 宮崎の林業のもう一つ大きな特徴としては製材所ですね。宮崎はもともと製材所の数が多い地域ですが、その中でもいくつかの製材所が大規模製材工場として成長し、木材供給の強固なサプライチェーンが確立されました。おかげで我々がどれだけ木を出しても製材所に買ってもらえる環境が整ったのです。

松田さん 量が出せるようになっても人手が足りなければ生産量は伸びません。ところが宮崎では、伐期を迎えた山が増えたことをビジネスチャンスと捉えて、異業種からの参入が一気に増えました。また、それまでの小さな事業体がグループ化して、規模が大きい素材生産業者も増えました。

黒田さん 機械を買うとランニングコストがかかりますし、会社を大きくすれば人件費もかかります。ですから、たとえ木材の立米単価が1万円を切った時期でも、宮崎は木を出し続けました。その間に他県の生産が減ってしまったので、結果として宮崎のシェアが大きくなっていったということはあると思います。また宮崎では、今でも家を建てる時に、無垢材を使う傾向が強いですね。自分の山から出した木で家を建てたいという人もいまだにいますよ。

木を出し続けることで、環境面などに影響はなかったのでしょうか?

黒田さん 一時期は、100ha以上の規模で皆伐(かいばつ)※2する大規模伐採や、伐採後の再造林(植林)をしないまま放置する伐採跡地など、土砂災害を引き起こしかねない森林管理が問題になりました。また環境問題だけでなく、盗伐や誤伐のトラブルが増え、このまま放置すると素材生産業者が社会的信用を無くし、国が新たな規制を設ける事態に発展する可能性が出てきました。そこで仕事に影響が出てくる前に、事業体自らが素材生産業のあるべき姿を示そうと、自分たちを律したのが「ひむか維森の会」です。

※2 皆伐:対象となる森林の区画にある樹木を全て伐採すること

自分たちで議論するプロセスが重要

「ひむか維森の会」の活動とは?

黒田さん 「ひむか維森の会」は、2003年に素材生産事業体の若手経営者で結成した団体です。当初は任意団体として勉強会や行政との意見交換会などを中心に活動していましたが、2007年にNPO法人化し、宮崎県内の林業機械会社や製材所、行政も巻き込みながら活動を広げてきました。現在、正会員は115名。そのうち半数以上が素材生産事業体です。

黒田さん NPO法人として私たちが最初に取り組んだのが、責任ある素材生産業のための行動規範と、その具体的行動指針である伐採搬出ガイドラインの策定です。これは、素材生産事業体が社会に対し責任ある行動を取るためにつくったものですが、言ってしまえば自分たちの手足を縛って余計なコストをかけるようなものです。ルールづくりをしていた当時は、会員同士で意見が激しくぶつかり合うこともありましたが、じつは自分たちで議論するプロセスが一番重要なのですよ。これまでにガイドラインを4度改訂しましたが、そのたびに立ち上げ当時に在籍していなかった若い世代も集めて見直しをしています。自分たちも策定に関わっているのだということを自覚してもらうことも大事なのです。

ルールをつくっても、守らなければ意味がありませんので、2011年には責任ある素材生産事業体認証制度:Certification for Responsible Logger(以下、CRL認証 )を設けて数年置きに審査を行っています。これは、アメリカのメイン州で素材生産事業体の組合が実施しているMaster Logger Certificationという認証制度を宮崎大学の先生に紹介していただき、自分たちで修正を加えたものです。

責任ある素材生産業のための行動規範

素材生産事業体が木材生産と森林環境保全の両立という課題に真摯に取り組み、その技術力によって社会に貢献するための行動規範を示したもの

伐採搬出ガイドライン

行動規範に示された考え方に則って、素材生産現場における環境や安全面への配慮や、循環型林業のための伐採から再造林までのシームレスな接続、森林所有者や地域との間違いのない契約・交渉など、素材生産に日々事業を行うために留意すべき事項を取りまとめたもの

責任ある素材生産事業体認証制度(CRL認証)

第三者委員会による厳密な審査のもと、伐採搬出ガイドラインを遵守している事業体を「責任ある素材生産事業体」として認証する制度

お互いの現場を見て勉強する機会に

黒田さん 認証制度の審査では、審査を受ける事業体の過去の現場2カ所とその時動いている現場を1ヵ所視察します。CRL認証の特徴は、審査員と一緒に認証を受けた他の事業体が同行することです。この業界は自分たちの現場を他の事業体に見せることがなかなか無いので、認証制度を設けることで、お互いに現場を見て勉強する機会にもなっているのですよ。

和田さん 風通しの良い業界をつくるというのが我々の活動のベースにあります。今年は20社近くが審査を受けましたが、審査は本当に容赦がないのです。不合格だった場合は大学の先生から評価シートを受け取り、それが改善されているかどうかを確認するため、後日再審査が行われます。忖度無しの辛口評価なので、なかなか最高ランクは出ません。皆さん必ずどこか成長の余地を探してきます。現場の従業員も、「審査で見られるよ」と言うだけで、普段の仕事に対する意識も変わってきますね。

黒田さん また認定制度とは別に、県北の事業体が県南に作業道づくりの研修に行ったり、逆に県南の事業者が県西の架線集材を見学したりといった交流もあります。素材生産業のライバル社同士が仲良く集まっていること自体、珍しいと思いますよ。ひむか維森の会が主催する「未来の林業セミナー」も、これまでに45回開催しています。

日本の林業の「よりどころ」に

宮崎県の林業の今後の課題とは?

松田さん 環境に配慮した持続可能な山林経営には伐採後の再造林が欠かせませんが、現在の宮崎県内の再造林率は70%台にとどまり、再造林されなかった林地が増加している状況です。山は森林所有者のものなので、素材生産事業体は山主に再造林するように働きかけることしかできません。そこで宮崎県は、令和6年に全国に先駆けて「宮崎県再造林推進条例」を施行し、再造林を推進しています。 その事は、ひむか維森の会に入会している事業体などは知っていると思いますが、個人で山を管理されている方や新しく始めたばかりの方は、多分知らないと思います。その人たちと私たちが繋がらないというジレンマは感じていますね。業界全体を繋げることができれば、宮崎県全体で再造林に対する意識が変わってくると思います。

黒田さん 違法伐採や、災害を引き起こしかねない危険な施業、労働災害など、今問題になっていることを解決して、持続可能な林業の未来を切り拓くためには、やはり林業も建設業のような何らかの資格が必要なんじゃないかと考えています。できればガイドラインを守れる真面目な事業体だけが林業に従事してほしいというのが我々の本音ですよ。そこで私たちは、そんな話を全国で話して仲間を増やそうとしています。宮崎県と鹿児島県が主体となり、伐採搬出・再造林ガイドライン全国連絡会議というものを立ち上げました。ここには、素材生産業を中心とする全国の林業・木材関連団体、個別の林業・木材企業、官公庁や教育研究機関等に所属する個人、活動を支援し、賛助してくださる企業など100数社が加盟しています。今後さらに全国に波及させることが我々の使命ですね。ただこれに加入して何かメリットあるの?と言われるのが1番辛いですね。「真面目にやっています」と言えるだけですから(笑)

和田さん 私たちが策定したガイドラインは、あくまで現段階での理想の在り方を示すだけで、あとは実践を促すしかないのです。(でも林業の規範を形成する上で、)林業が先進的になり、安全と持続性を両立させ続けるためには、森林に対する共通の価値観や林業を象徴する規範の存在は絶対に必要だと考えます。このガイドラインがいずれ日本の林業が目指す姿として、国民の皆さまや林業に関わる人たちの「よりどころ」になれたら、これに携わった全員の苦労が、誇りに変わるのだと思います。

スギ素材生産量日本一の宮崎県では、再造林推進条例やスマート林業・林業DXの推進など、他県に先駆けてさまざまな取り組みを実践しています。しかし宮崎県の林業が本当の意味で「トップランナー」と称される理由は、主伐後の景色をいち早く目の当たりにしながら、さまざまな課題と向き合ってきたことに他なりません。宮崎県の林業の現状は、他の林業地にとってちょっと未来の林業の姿。これからの林業のあり方を示すヒントが沢山ありそうです。(2025年3月13日 現地取材)

現地取材協力:(株)松岡林産 代表取締役 松岡 明彦 氏(右) 総務リーダー 増田 英 氏(左)

昭和62年創業。⻄都市に本社を置き、主に素材⽣産業(⼭林の伐採・搬出)を⾏い「伐って・使って・植えて・育てる」の循環型林業を実践。⾼性能林業機械を多数導⼊し、作業員の安全、作業効率化、低コスト化に取り組んでいる。

関連記事

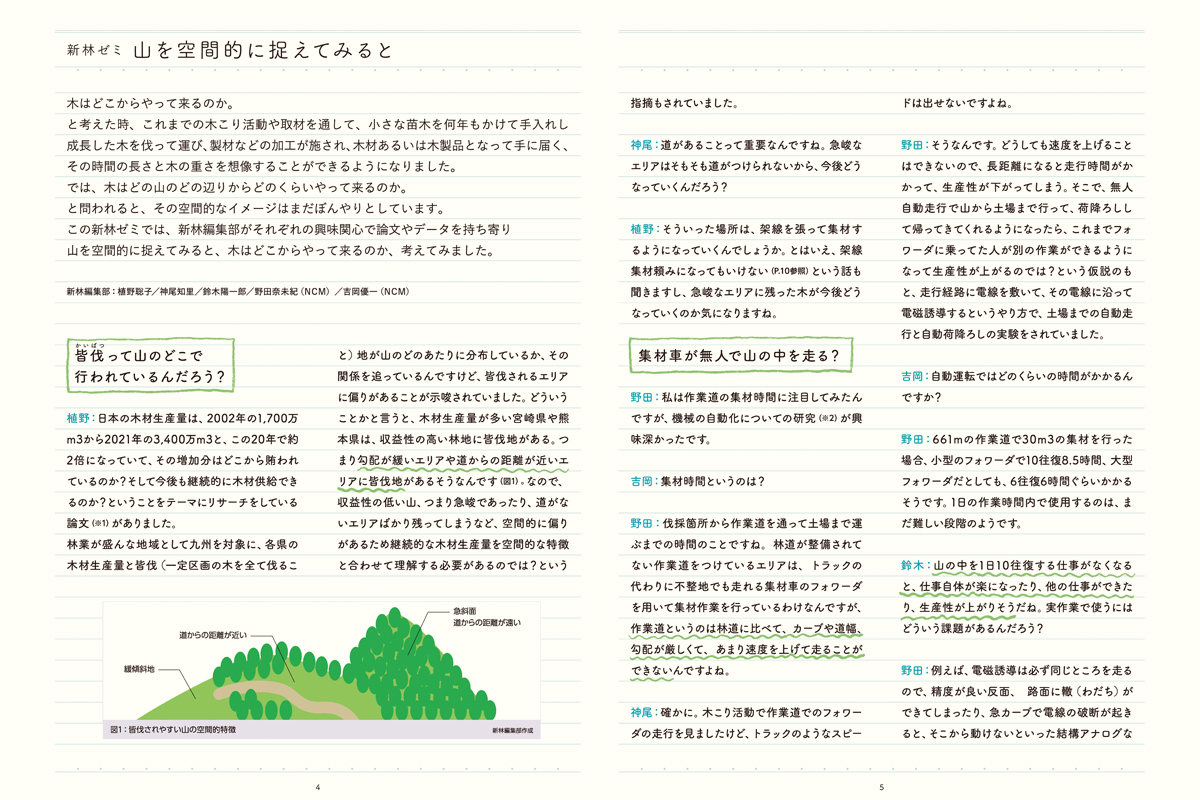

山を空間的に捉えてみると

[新林ゼミ] 木はどこからやって来るのか。と考えた時、これまでの木こり活動や取材を通して、小さな苗木を何年もかけて手入れし、成長した木 …