日本の林業の歴史

日本は国土の7割が森林という森林国です。生活や文化、都市の発展に森林は欠かせない存在でした。

古代から近世

飛鳥時代から江戸時代にかけては、寺院、城、城下町といった建築のために大量に伐り出され、さらに薪や炭などの供給源として天然林が消滅していきました。森林の荒廃が洪水につながることも古くから知られ、保護・育成に努めた地域は今も有名林業地として美林が継承されています。

明治から終戦

幕府や藩が管理していた山林が国有林となり、建設用資材や産業用のエネルギー源に利用されるほか、鉄道建設といった新しい用途も生まれ、近代化に寄与しました。戦時中は、軍需利用が民有林にも広がり、乱伐が進んでいきました。

1945~50年代

終戦直後は、戦災復興のために大量の建材や燃料が必要となり、さらに大量伐採が続き、これにより水害も多発し始めます。やがて戦後の混乱から抜け出すと、住宅建築をはじめとした木材需要が急速に拡大し、木材不足に陥り、天然林の伐採と人工林の増大が進んで行きました。

1960年代

燃料への利用は少なくなる一方で、住宅建築ブームによる木材価格高騰が続いたため、木材輸入自由化と緊急増伐を実施していきました。やがて広葉樹の伐採跡地にも、成長の早い針葉樹が植えられるように。

1970~90年代

安価な輸入材によって木材需要が満たされていく中、50年代からの植林で手入れが必要となった人工林では、木材需要の減退と丸太価格の低迷、林業従事者の減少により、間伐が実施されず、伐採跡地も植林されない事態が発生し始めました。

2000年代

現在、森林の役割は、木材生産以外にも環境保全や生物多様性保全、レクリエーションなど、森林の多面的な機能を維持・増進する方針へ転換が始まっています。地球温暖化の観点から、国産材の利用を増やし、持続可能な森林経営が求められています。

参考文献:『図解 知識ゼロからの林業入門』関岡東生監修

監修:山田真弓/フォレスター(森林総合管理士)

関連記事

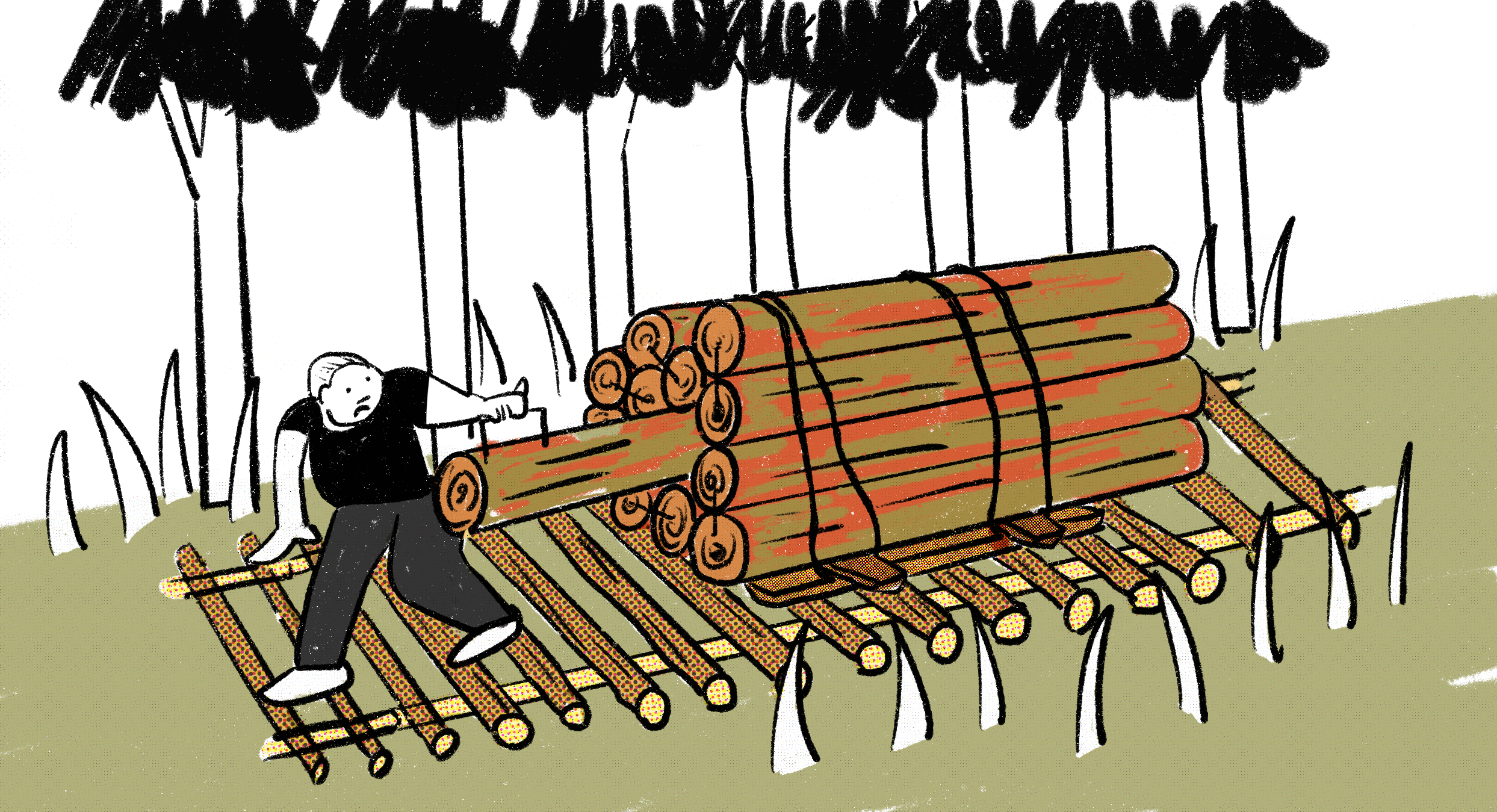

木材輸送の歴史

日本の森では、伐り出した木をどのように運び出していたのでしょうか。先人たちの知恵と技術の発展を紐解いてみましょう。

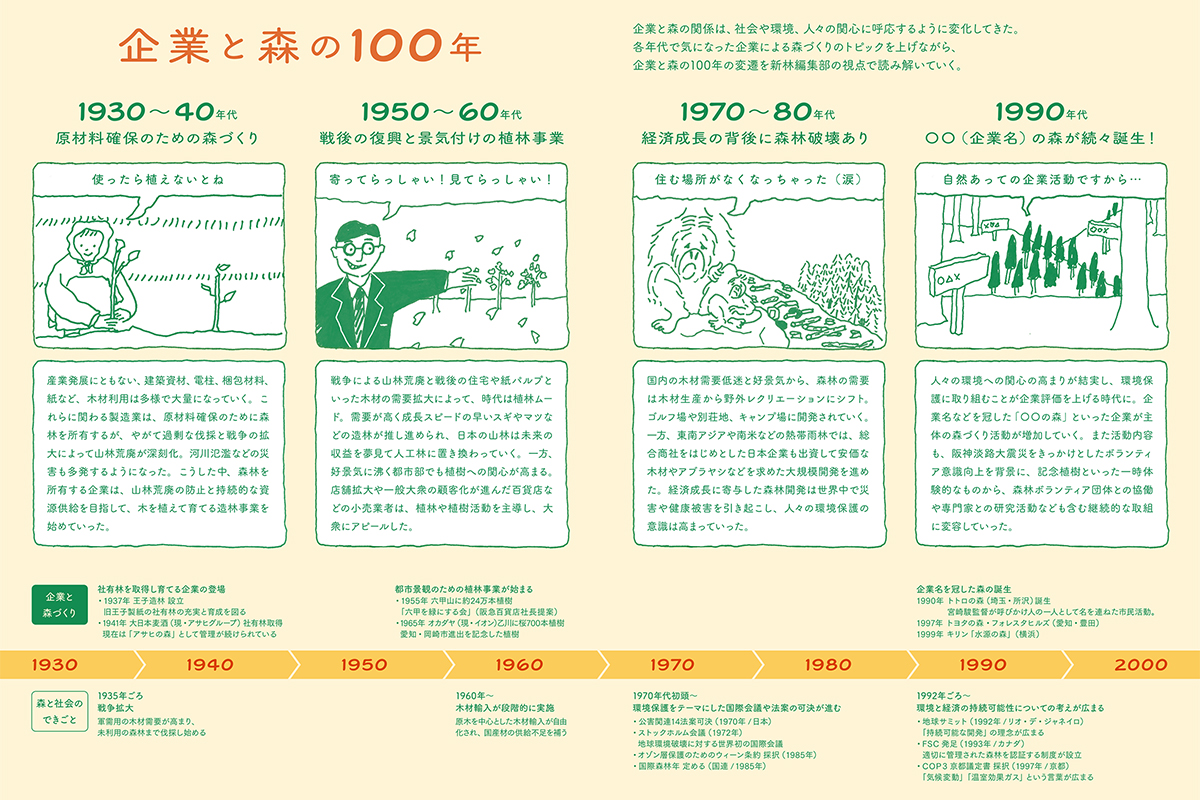

企業と森の100年

企業と森の関係は、社会や環境、人々の関心に呼応するように変化してきた。各年代で気になった企業による森づくりのトピックを上 …

木こりの一年

木を植える、木を育てる、木を伐る、丸太にして市場に運べる状態にするまでの一連の作業が木こりの仕事です。 春 木の伐採が終 …

国際シンポジウム「Le bois, source de ressource durable」からフランス企業と森について考えてみる

国際シンポジウムを振り返りながら、フランスにおける企業と森の関わりについてディスカッションします

吉野川上流で山林王・土倉庄三郎と木材流送の痕跡を辿ってみる

[森林文化遺産を訪ねて #2] 吉野川を上りながら吉野林業の中興期を支えた山林王の痕跡を辿りました。

架線集材について知ってみる

山の中に数100mから1kmを超える長さのワイヤーが張り巡らされ、そのワイヤーを伝って伐った木が空中に吊るされ、運ばれて …