山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 後編

静岡県浜松市天竜区春野町で開催された「天狗村ジビエ体験会」。前半の「大ばらし」見学に続き、後半は参加者が骨を取り除く「除骨(じょこつ)体験」と、環境カウンセラーの桑鶴博宣先生のレクチャー、さらに鹿肉の試食会と盛りだくさん。生き物の命と環境問題と食欲を行ったり来たりしながら、ジビエについて自分なりに考えてみた。

ジビエ工房 ジミート 高林麻里さん

静岡県浜松市在住。ジビエ工房「ジミート」代表。ホテル、飲食業などを経て、2022年に静岡県浜松市天竜区春野町のジビエ工房を復活し、狩猟の手伝いをしながらシカの解体・販売を行う。「ふじのくに旬を食べ尽くす会」西部幹事。「天竜ジビエプロジェクト」メンバー。ジビエ講習会講師。SBSラジオ「IPPO情報三枚おろし」に火曜日毎月1回出演。

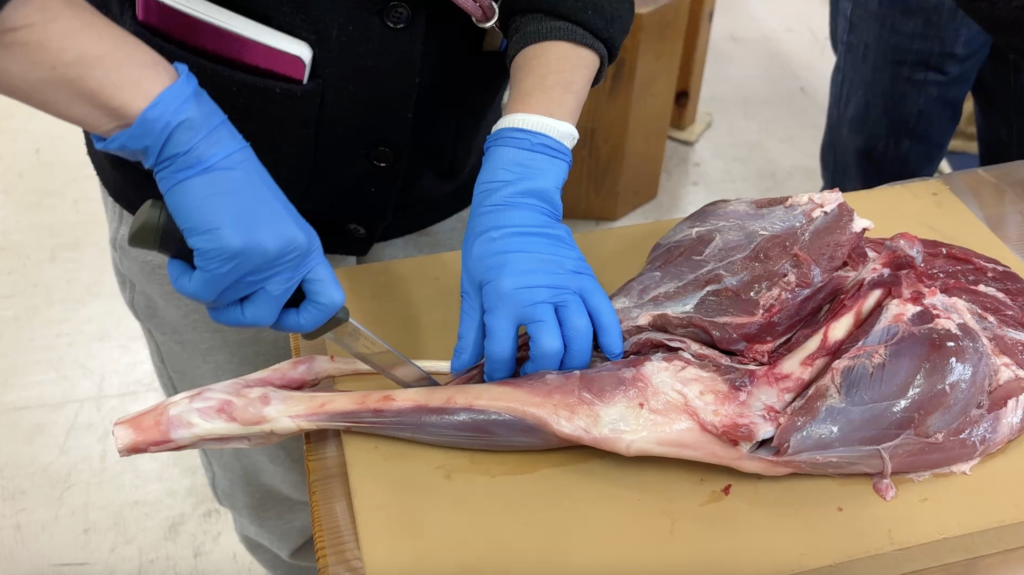

モモ(後脚)を除骨する

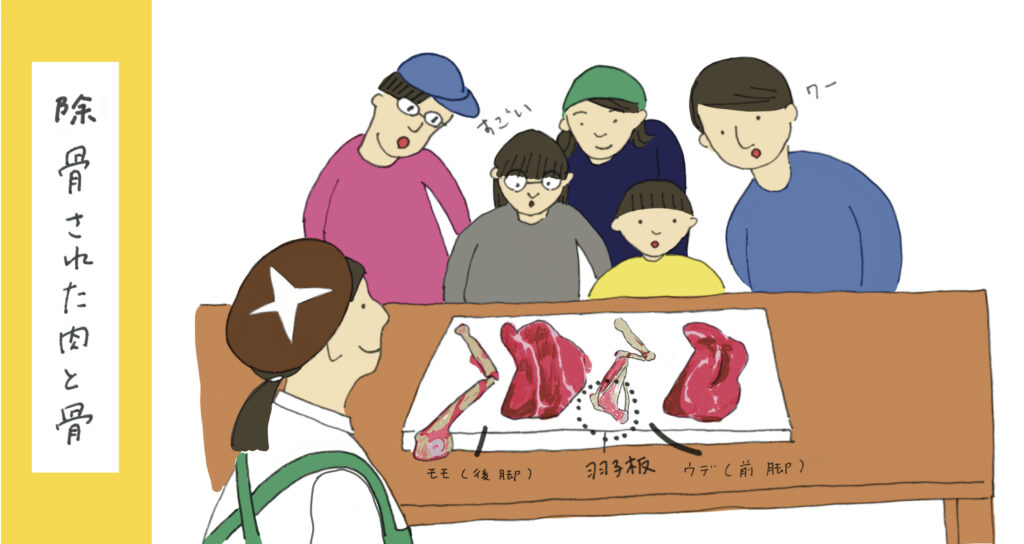

除骨を行う部位は、ウデ(前脚)とモモ(後脚)。はじめに高林さんによるデモンストレーションを見学してから、グループに分かれて作業することになった。

高林さん ここに骨があるんだよ、ここを切るんだよ、と言われても分からないですよね。私も最初はそうでした。でも先に骨の形が分かれば、だいぶ作業しやすいんじゃないかと思います。

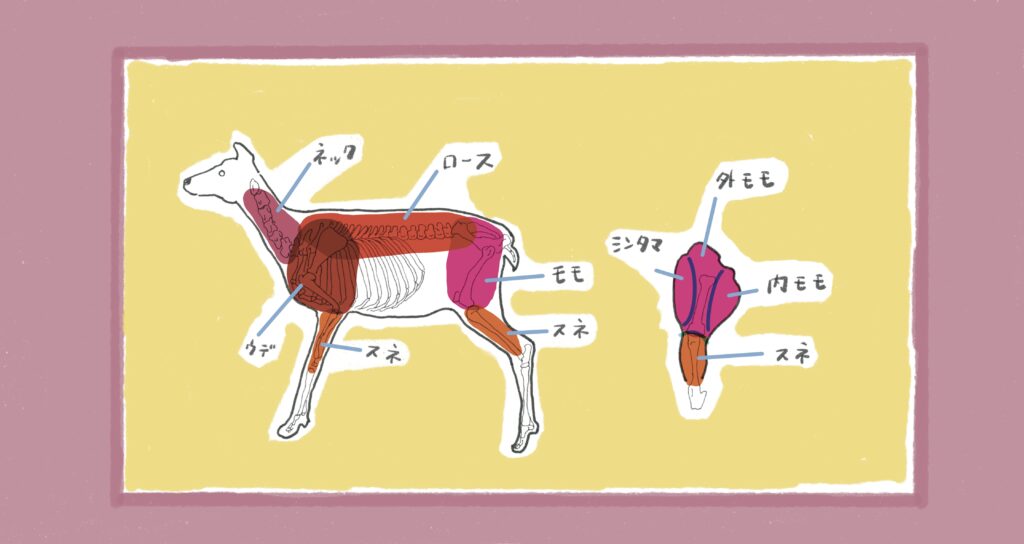

そう話す高林さんの手元を見ていると、ウデとモモは同じようでいて、じつは骨の形がまったく違うことが分かる。ウデには通称「羽子板(はごいた)」と呼ばれる肩甲骨があり、作業は明らかにウデの方が難しそうだった。「みなさん、好きなテーブルに座ってください」という声がかかると同時に素早く移動し、モモのテーブルを無事確保した。

同じグループには、一緒に参加した新林編集部のイラストレーターさんと、浜松市内で割烹料理店を営むAさんとその娘さん。Aさんのお店ではジミートの鹿肉を提供していて、この日は娘さんの希望で親子で参加したという。せっかくなので、その他の参加者にも、今回のジビエ体験会に参加したきっかけを訊いてみた。

「以前、知り合いの猟師さんからいただいた鹿肉がおいしくなかったから」「ドラマ『グランメゾン東京』でジビエの話を観て興味を持った」「狩猟免許を取ったが解体する機会がなかなか無いから」「子どもに鹿の解体を見せたかったから」「高林さんの活動を応援しているから」などなど。思ったよりも、きっかけがバラバラなことが素晴らしい。山やシカの問題を、特定の人たちだけのものにしてはいけないし、そうさせないための高林さんたちの活動なのだろう。

作業する前にエプロンを付け、ナイフを持つ利き手には衛生用手袋を、反対の手には安全用の軍手と衛生用手袋を重ねて装着。格好は完璧だが、自信がないのでトップバッターはやはりAさんにお願いした。

Aさん あ、すごく切りやすいですね!固い骨のところでナイフの刃がちゃんと止まるので、分かりやすいですよ。

Aさんは接客担当なので料理はしないとおっしゃっていたが、普段から食材に触れる機会が多いのか、とにかく作業に迷いがない。「へえ、そんなものか」と思って自分がやってみると、やはり難しい。赤い肉の部分はナイフがすんなり入るものの、筋膜と固い筋が手強いのだ。普段はまな板に対して垂直に包丁を入れて肉を切るので、肉の中に埋まっている骨に対して立体的にナイフを入れていくという感覚が分からない。しかも巨大モモ肉は、裏返すのもひと苦労の重さである。それでも、Aさんの「多分ここを切るといいと思います」という控えめにして的確な指示に従い切り進めることで、私たちのグループは一番に徐骨作業を終えることができた。

なぜシカを獲って食べるのか?

ばらした肉を食べる準備が整うまでの時間を利用し、環境カウンセラーの桑鶴博宣先生によるレクチャーがスタートした。

桑鶴先生 戦後、数を減らして保護対象だったはずのニホンジカが、急激に増え始めたのは、90年代に入ってからです。里山と呼ばれる中山間地域から人が減り始め、猟師の減少と反比例するように野生動物たちの数が一気に増えていきました。かつては里山で暮らす人々が野生動物に目を光らせ、作物を荒らす野生動物が山から下りてくるのを防ぐ役割を果たしていましたが、今はどんどん山から下りてきて人里にまでやって来ています。

シカは、毒を持たない植物であれば大抵の植物を食べてしまう。シカが特定の植物を食べ尽くすことで、山に生息する多くの動物の餌や棲家となる植物の種類が減少し、山の生物多様性が低下する。そしてさらに深刻なのが山地崩壊だ。

桑鶴先生 シカの食害が顕著な地域では、地面が草木が無くなり、岩や土がむきだしになった地面に直接雨が当たることで、表層土壌が流出する土壌流亡(※1)が進みます。そういった山では、倒木や土砂崩れなどの山地崩壊が実際に起きています。静岡県では年間約2万頭のシカが捕獲されていますが、その中で実際に資源として利用されてるシカの割合は1割程度で、残り9割は捨てられています。しかしジビエ文化が根付くドイツでは、8割が利用されているそうです。また日本では、捨てられたシカをクマが食べ、肉の味を覚えたクマが里地の食べ物を求めて山から下りてくるという悪循環も起きています。こういった状況を変えていくには、里山にしっかりと人が住んで山を管理し、捕獲されたシカを資源として活用するサイクルを考える必要があると思います。

豊かな山を次の世代に残すためには、シカを捕獲しなければならない。しかし、増えすぎたシカを捕獲し「害獣」として捨ててしまうのは人の都合だ。誰もがいただいた命をありがたく、おいしく、安全に食べ、最後まで使うことができれば、環境を守り、シカを資源として循環させることができるのかもしれない。

(※1)土壌流亡:雨や風などの作用によって土壌が流れ出てしまう現象のこと

推し部位はシンタマ

レクチャーが終わると鹿肉をスライスする作業に移り、いよいよ試食会だ。高林さんに薄さを尋ねると「1〜2㎜」と言われたが、技術が足りなかったので、聞かなかったことにして3〜4㎜でスライスした。

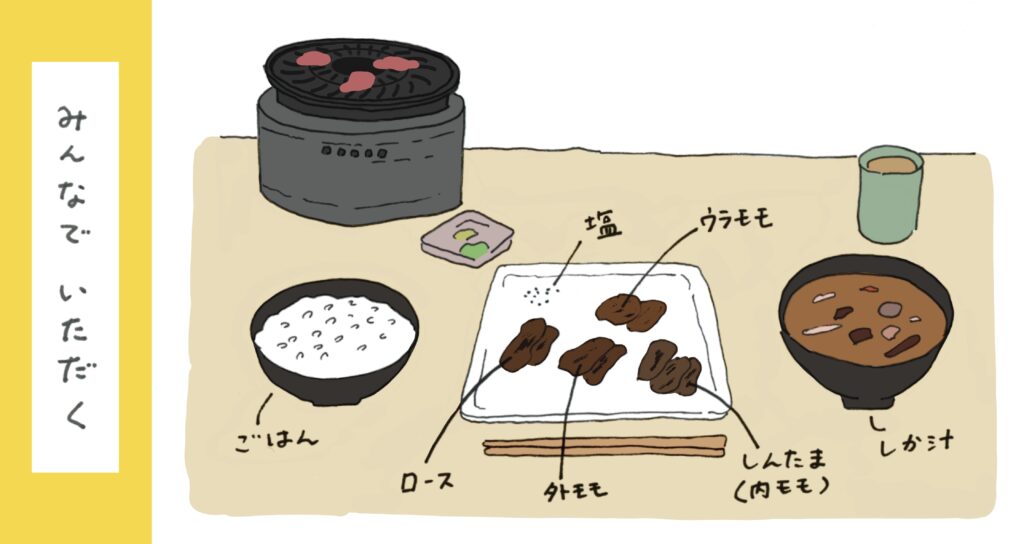

高林さん 私の推し部位は前モモの膝小僧に付いているシンタマと呼ばれる部位です。旨みが強く、柔らかすぎず、固すぎず、おすすめです。それから今日はロース、シキンボ(裏モモ)、外モモ、内モモを食べてみてくください。今日は焼肉ですが、モモは唐揚げにしてもおいしいですよ。

肉のブロックになってしまうと、どこがどこの部位かを素人が判別するのはかなり難しい。最初こそ、「これがシンタマですよね?」と確認しながら塩も付けずに食べていたが、最終的には「おいしい、おいしい」と普通に焼肉と鹿汁を堪能してしまった。肉の臭みが全く無いことには、一緒のテーブルで食べていた桑鶴先生も驚いていた。やはり適切に処理されたから、ということだろう。

みんなで分かち合い、喜んでいただく

最後はお土産用の鹿肉の配布会。人数分に切り分けたお肉を全員がいただいて、この日のイベントは終了となった。買えば高価な鹿肉をホクホクと持ち帰る参加者の様子は、なぜか子どもの頃に観たマンモスが出てくるアニメを彷彿とさせた 。「今日はマンモスが獲れたぞう!」と村人全員で肉を分かち合い、おいしそうに食べる姿が印象的だったのだ。

昨今、縄文時代の暮らしが究極のサステナブルライフだ、といった記事を時々見かけるようになった。「理想的な持続可能社会」と称される縄文人の狩猟採集社会の価値観が参考になる、といった内容だ。確かに縄文人がどのようにバランスを取りながら暮らしていたのかは気になるが、暮らしそのものは真似できそうにもない。それでも、いただいた命に敬意を払う精神は受け継いでいくべきだろう。その日ありがたく持ち帰った肉を家族に見せながら、声高らかに「今日は鹿肉の唐揚げだぞう!」と言ってみた。家族は大喜びだった。

(2025年1月19日 現地取材)

執筆者 神尾知里

兵庫県出身。結婚を機に天竜杉で知られる浜松市に移住。浜松市の書店「BOOKS AND PRINTS」の勤務を経て執筆を開始。2020年より新林編集部のライターとして全国の林業地をまわり、森林文化を育む人たちを取材している。

関連記事

山とジビエ②:天狗村ジビエ体験会 前編

ジビエのことをもっと知りたい!と、静岡県の天竜区で開催された「ジビエ体験会」に行ってきました。

山とジビエ①:鹿肉のおいしい出会い方 鴨家キッチン 金澤まおこさん

鹿肉はおいしいの?おいしくないの?ジビエとの幸せな出会いを求めてジビエ料理教室へ

森林をマテリアルとして捉え直す

[森林資源を使ってみる #2] 森林の価値を建材の産地として推し量るのではなく、森全体をマテリアルとして捉え直し、新しい価値を生み出すブランドを紹介します。

水と生きるための、森づくり/サントリーホールディングス株式会社 市田智之さん

[企業それぞれの「森づくり」①] サントリーの水を守り、森の生物多様性の再生に取り組む活動とは?