最強のツル植物②【後編】 林縁の格闘家“フジ”

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2

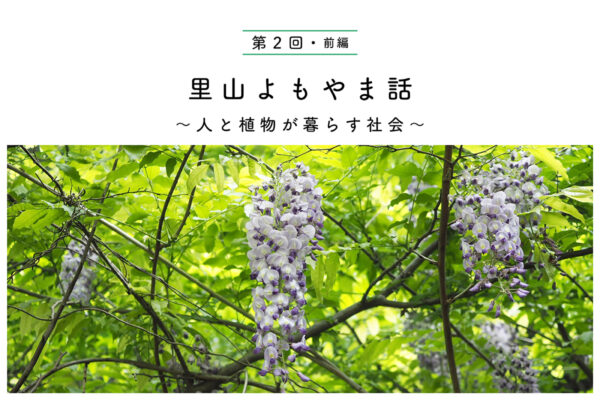

さて、前回に引き続きフジのお話である。何だかフジの話を始めると止まらない。自分では気づいていなかったが、存外私はフジのことを気に入っているらしい。美しい紫色の花をつけ、そして「おいしい」フジの意外な素顔とは? 続きをどうぞ。

登ってから締め上げるフジ

さて、フジがクズと並んで最強と考えられる理由の1つは、巻き付いた相手を締め上げる能力を持つことである。木本植物(もくほんしょくぶつ)※1であるフジは、先に伸びていくだけでなく、毎年ツルが太っていく。そして巻き付いた樹木を枯らしてしまうこともある。林業の現場では、杉や檜などの造林木にフジが絡んでしまうと、枯れないまでも幹が締め上げられて変形してしまう。そうなると材価が下がって売り物にならなくなる。そのため林業家はフジのツルを見かけたら鉈を使って途中から伐ってしまう。そのあたりの広葉樹にフジが絡んでいるのをよく見かけるが、確かに幹が捻れて変形してしまっている(写真3)。

※1 木本植物(もくほんしょくぶつ):木質の茎(木幹)を有する植物。ふつう木【き】と称するもの。

森林で暮らすツル植物は、林内の樹木をよじ登って光をもらえるポジションまでたどり着く。しかしその方法は様々である。いくつか紹介しよう。

指(根)で登るクライマー“ツタウルシ”

まずは細かい根を樹皮に差し込んで登るタイプ。ツタウルシなどはこのタイプである。スギの幹を登攀中のツタウルシをみると真っ直ぐ上を目指しているのがよく分かる(写真4)。

樹皮のささくれで出来た溝にピッタリはまっている蔓を引っ張ってみると、細かい気根が出ているのが分かる(写真5)。

この場合、登る幹に根を差し込むところが必要なので、登る相手を選ぶことになる。たとえばツルツルのコンクリート壁などには登ることができない。これはロッククライマーが岩の割れ目に指を差し込み、捻って抜けないようにしてから体重を預けて登っていくのに似ている。

カエルみたいな吸盤で登る“ツタ”

吸盤を使って登るタイプもある。ツタウルシのソックリさんのツタがこのタイプだ。ツタウルシ同様直登も可能だし、ツタウルシでは難しいコンクリートの擁壁なども苦も無く登ってゆく(写真6)。

登った先をよく見てみると、蔓の先に吸盤がついている(写真7)。これはアマガエルの指の先っちょの吸盤(写真8)を彷彿とさせる。

ただし一面にこの吸盤跡がついているといささかゾッとするのも確かである。コンクリート打ちっ放しの壁でも簡単に緑化できるので重宝するが、冬の間は葉が落ちるので一層寒々しさが増すと感じるのは私だけだろうか。

チョークスリーパーをかます“フジ”

フジはツタウルシやツタのような、クライマーの指のように使われる気根や、巻きひげの先についている吸盤など、木登りをするための器官を持ち合わせていない。と、いうことは、最終手段の、自ら巻きつく方法を行使するほかないのだ。登り方としては、いささかエレガントさに欠けるかもしれない。力業と言ってもいい。この立っている木にチョークスリーパーかましているような力強さを感じるフジだが、考えてみると最初は細い細い蔓だった筈である。気根も吸盤もないわけであるから、細い蔓はちょっとした外的な力で簡単にほどけてしまうだろう。一定の太さまで成長するまでにはさぞや苦労があったに違いない。ほどけないようにするには、急速に成長して太くなる必要がある。少なくともほどけないようにするには、急速に成長して太くなる必要があったはずだ。

異様な成長

ごつごつした太いフジの蔓を伐ってみると、面白い断面が見られることがある(写真9)。

このフジの樹齢はいったい何年? 細かい道管の列(写真10)を数えると、ざっと108ある。まるで煩悩のようだが108歳だろうか? いやいやそんな筈はあるまい。絡んでいた木はもっと若かった。では、大きな筋の部分が年輪だろうか。(写真11)これだと9つあるので10年、つまり10歳ということになるが…。

実はどちらも不正解。1番内側の年輪を数えるのが正しい。大きな筋は、後天的に形成された形成層なのである。つまり写真のAの部分だけが最初から成長してできた本体で、B~J(写真12)は太鼓腹にできたいわば脂肪の層のようなものなんである。おぞましいことだが、脂肪で膨らんだ太鼓腹の皮膚に本体とは別におできのような脂肪層ができ、本体と同時に成長を始める。そして途中からさらにまた最も外側の脂肪おできの途中から、外側に脂肪おできができ、さらにそこから脂肪おできが…というのをB~Jまで繰り返してこんな異様な年輪ができたのだ。その証拠にそれぞれの部分の年輪数は、B>C>D>E>F>G>H>I>Jと、外側にいくほど少なくなっている。結局このフジ蔓の齢を知りたければ最初のツル(つまりA)の年輪だけを数えればいい。つまりは14年ということになる。

これだけ次々に形成層をつくって急激な肥大成長を行う理由は、途中でほどけてしまわないよう、しっかりと相手に絡みつくためなのだろう。

大きな道管

フジの蔓の断面をみてもうひとつ気づくのは、道管の直径の大きさである。大きいもので直径0.5mmはある。樹木としては破格の大きさである。これは絡んでよじ登った先の葉に多くの水を届けるためだと考えられる。しかしこんなに大きな穴(道管)だらけで強度は十分なのだろうか。

普通の樹木の幹は光合成器官の集まりである樹冠を日当たりのよい場所まで押し上げるための支持機能を担っている。しかしツル植物は他人に寄りかかって生活しているので、その機能はそれほど強力でなくてもよいのだろう。例えるなら他人の家に転がり込んで家賃を払わずヒモ生活をしているようなものである。この大きな道管は地中を走る地下茎につながっている。調査で土壌断面を掘っているときにフジの地下茎に行き当たると、この断面のおかげですぐにわかる(写真13)。

ツル植物じゃないの?!

さらに驚くべき事に、庭木のように直立して生えているフジを見ることがある(写真14)。フジはそのほかのツル植物同様、若くて細く、青いうちは螺旋運動をしながら巻きつく相手を探す。そして接触すると一気に巻きついて、幹を巻きながら上を目指す。しかし写真の場合は巻きついている相手が見当たらない。これではツル植物の名を返上しなくてはならないではないか!

しかし、おそらくこのまま上長成長を続けて普通の樹木のように直立はできないと思われる。そのためには真上に伸びる一貫した主軸が必要だからだ。立ち上がった主軸が無いまま水平方向に広がっていくと、どこかで主幹が樹冠部を支えられず倒れるのではないかと思う。このチャレンジングなフジがどこまで直立した樹形を維持することができるのか、気になるので見守り続けていきたい。

地を這うロープ

とはいえフジが本領を発揮するのは成熟した林の林内である。林床で芽生えたフジは乏しい光環境下で細々と慎ましく暮らしながらよじ登る木を探さなければならない。しかし運良く林冠部に到達できれば、存分に光を浴びて暮らすことができる。前にツブラジイのところでお話した、裸一貫でスタートするサクセスストーリーである。林冠で一息ついたら次にどうするか。これは大抵の植物で共通している。1号店が成功したらチェーン店を出すのだ。それは、他に登る木を探すということに他ならない。林冠で稼いだ分の仕送りは地下部に送られる。そしてまた新しい地下茎や、地上を這うロープのような茎で栄養を送り、あちこちの木を攻略するのだ。

一度林冠に到達してしまえば暗い環境で葉をつける意味は無い。それで地上を這っている茎には葉が無い(写真15)。至極合理的である。適度な太さの茎は籠細工の素材としても使われる。巻きついたツルは癖がついてしまって使いにくいが、地面を這っている真っ直ぐな茎は細工の素材に良いと聞いたことがある。林業では厄介者扱いのフジ蔓であるが、役に立つこともあるのである。

クズ VS. フジ

さて、ここまで最強のツル植物クズとフジに関するお話を連載2回に渡ってお送りしてきたわけであるが、ここで1つ気になることが出てきてしまった。クズもフジも最強と謳ってしまったのだが、世の中に最強は2つも要らない。果たしてどちらがツル植物最強なのだろうか?

人の役に立てるか?

人の役に立つかどうかという視点で比べてみよう。食物としてのクズについては、芽の先を食べるなどの利用法がある。フジはつぼみを食べることができるが、クズのように昔から葛粉を生産するなどの生業に使われてはいない。食物という点ではクズに軍配が上がりそうである。

観賞用としてはどうだろうか。フジの花序が多数垂れ下がって風に吹かれているさまは、「藤浪」という歌語をうみ、万葉集の中に数多く詠まれている。一方で万葉集の中でクズの花を詠んだものは、有名な山上憶良の秋の七草の1首のみ。クズは鑑賞の対象というよりは、繊維を取りだして布の素材にしたり、薬草としたりする実用的な存在だったということだろう。鑑賞の対象としてはフジの方が親しまれてきたようだ。

それぞれの薬効はどうだろうか。フジの薬効はほとんど聞かないが、クズは前回紹介した通り様々な薬効がある。薬としての利用についてはクズの勝ちと言えよう。

他を圧倒できる能力?

ここまでのポイントはフジ1、クズ2で若干クズが有利である。しかし最強勝負と言うからには、直接対決させてみたい。そこで脳内シミュレーションをすることにする。

まず畑に種を播いてみる。両者の中央に5mくらいの棒を立てておくとどうなるだろう。発芽から短時間の成長は、クズの圧勝であろう。そのままフジを覆い尽くして棒に登らせなければ、もしくは登っているフジにクズが絡みつけば、葉の大きさからクズがフジを被陰して勝つのではないかと考える。一方で林内ギャップを闘いの場に選んだらどうであろう。この場合はフジが高木に登って林冠に到達し、圧勝するだろう。クズはフジと違ってそれほどの高さまで登れないと思われるからだ。

結局のところ、クズとフジを隣り合わせに植えてお互いに絡むように育てて、最終的にどちらが残るのか、試してみなければ答えは出ないであろう。しかし、ふたつは得意とするフィールドが微妙にズレている。里の平場や河川敷、そして林縁付近を覆い尽くして制圧するクズに対し、フジは山の林縁から林内でその本領を発揮する。林縁だと両者が出会う場面もありそうなものであるが、不思議とかち合っているのを見たことがない。いつかフジとクズが直接闘っているところを野外の現場で見てみたいモノである。

共通点

クズとフジが他のツル植物と違って有利な共通点がある。それは窒素固定能力だ。どちらもマメ科の植物なので、痩せて養分(窒素分)の少ない土地でも根粒菌の助けを借りて空気中から養分を作り出すことができる。この能力の無い他のツル植物と違い、暴力的に増えることのできる秘密はここにあると思う。ただし、マメ科のツル植物は他にも多数あるが、すべてがクズやフジのように旺盛に繁茂する訳ではない。そのあたりの理由は謎である。

まとめ

さてさて、長々と話を続けてしまったが、最後まで読んでいただいて幸甚の至りである。クズとフジの生活を覗くことで、自前の支持器官(幹のこと)を使って光を獲りに行く王道の植物を嘲笑うかのように生きている、邪道な生き方のツル植物の生活を理解して頂けたと思う。しかし、クズとフジは邪道の中でもかなりの成功者だ。次回はもう少し慎ましやかに生きるツル植物たちの生活と、時にそれを利用して暮らす人間たちの関係について少し触れてみようと思う。

今回登場した植物

フジ(マメ科)

毒を持っていたり天ぷらで食べたり、林業で厄介者扱いされる一方で棚まで作ってもらって大事にされたり、人間の扱いが両極端。けれど身近にあって昔から愛でられてきた植物に、もう一度スポットライトを当てたい。

クズ(マメ科)

今回はフジとの比較で登場。上品なフジの花と比べると派手派手の花だが、そこは同じマメ科だけあって形はよく似ている。今回無理矢理対決させたが、本来違う土俵それぞれの最強なのかもしれない。

ツタウルシ(ウルシ科)

かぶれる植物の中でも日本産最凶の毒性を持つ。とはいえ付着される樹木にとっては、フジに比べて幹をそれほど傷つけない分、幾分マシか。こう見えて紅葉はとても綺麗。

ツタ(ブドウ科)

スパイ○ーマンのように、表面の材質を選ばずに登攀できる能力を買われ、壁面の緑化にも使われてきた。古い羊羹、ではなく「古い洋館」に這わせると雰囲気抜群。

ニホンアマガエル(アマガエル科)

今回特別出演。ベランダにいたので色が地味。もっとカワイイ写真がよかったのだが、吸盤をなかなか撮らせてくれないのでやむを得ずこの1枚に。カエルの足と吸盤はそれほど気持ち悪くはないと思う。

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)

岐阜県立森林文化アカデミー教授。

京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味があるが、最近拾った石が本棚からこぼれそうになっていてなんとかしなければと焦っている。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近気温が上がってきて爽やかな初夏の空気も終わり、10月まで続く酷暑をどう乗り切ればいいのか考えて憂鬱になっている。

シリーズ里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

人が手を加えることで環境が維持されてきた「里山」(さとやま)そこで人や植物、獣たちはどのように暮らしているのでしょうか? …

最強のツル植物① 空き地の暴れん坊将軍 “クズ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #1] 植物生態学者・柳沢直教授の新連載がスタート!

最強のツル植物②【前編】 美味い野生植物“フジ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジ!じつはフジって美味しいんです

我々に身近なツル植物 よじ登ったその先に・・・

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #3] 引き続き「ツル植物」について

我々の役に立つツル植物【前編】 簡単に作れる「紐」

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] まだまだ「ツル植物」について

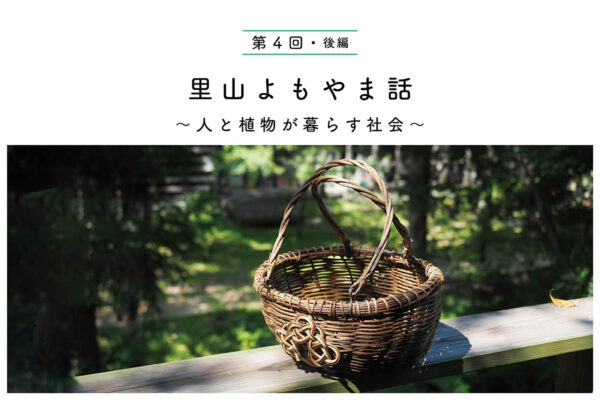

我々の役に立つツル植物【後編】 簡単には作れない「篭(かご)」

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] 熟練技術が光るツルのカゴたち

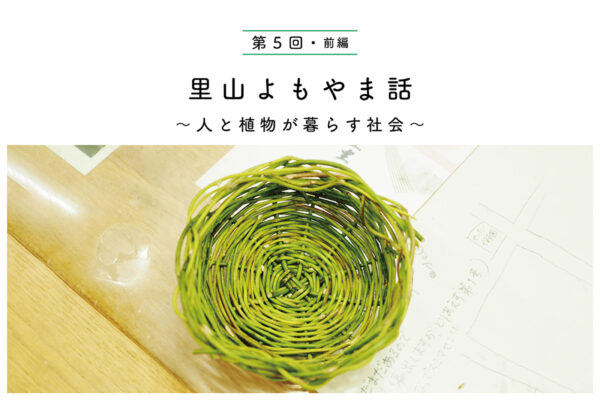

ツル植物で手仕事してみる【前編】 アオツヅラフジでカゴづくり

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツルを採集して編んでみる

ツル植物で手仕事してみる【後編】 サルトリイバラで箸づくり

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツル植物でお箸が作れる?

関連記事

春は野草を摘みに 〜柳沢教授の有用植物実習〜 ②採集編

食べられる野草を探して、春の里山へと出かけます。さてどんな植物が見つかるでしょうか?

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー

[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画