最強のツル植物②【前編】 美味い野生植物“フジ”

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2

空腹にフジ

突然だが、ただいま無性に腹が減っている。猛烈に腹が減っているのである。理由はお昼の弁当のおかずを忘れたのを、これ幸いと「ダイエットになる!」と喜んでご飯だけ食べ、そのまま夕方を迎えたことによる。

理由はともかく、この状態で原稿のことを考えるともう、食べ物のことしか頭に浮かんでこない。今回は前回の予告通りフジについて書くつもりなのであるが、まずはフジを食べる話から。

皆さん藤(フジ)と言えばまず何を思い浮かべるだろうか。全国各地にある公園の藤棚だろうか。岐阜県では岐阜羽島市にある竹鼻別院の藤が有名である。目通り周囲長2.8m、根周り周囲長2.3mの古木に咲く花は藤棚から所狭しと垂れ下がり、多くの観光客を楽しませている。栃木県のあしかがフラワーパークは藤を目玉にしたテーマパークであり、多くの観光客が訪れる。

はたまた某大ヒットアニメ、鬼○の刃を思い出す方も居られるかもしれない。作品中で藤は鬼を遠ざける結界を形成する役割を果たしているだけでなく、鬼に効く薬品の開発にも使われている。実際にこのような設定を想起させるような故事は知らないが、ツルが蛇に似ているので縁起が悪いとか、藤蔓(ふじづる)は、「不時(ふじ)通ずる」(=予測していなかった悪いことが起こる)に掛けて、屋敷に植えるとやはり縁起が悪いとされたというようなことはあったらしい。また、フジには全体に毒が含まれるとされるので、それが作品の設定に使われているのかもしれない。一方で、穂になって咲く花(花序)の形が稲穂を連想させるということで、フジの花は豊作を祈願する際に使われたそうだ。ちょうど山の神が山から降りてくるのをお出迎えする季節に咲いているので、庭先に花を立てて神を招く依り代としたらしい。

野生植物を食べてみる

空腹であることを忘れてつい話が横道に逸れてしまった。フジを食べる話であった。森林文化アカデミーでは、野生植物を食べてみる、という授業を行っている。もちろん闇雲に食べるわけではない。各種図鑑等を活用し、先人が残してくれた知見により「食べることができる」とされる植物たちを体験してみる訳である。当然、タラノキ、ウドなど誰でも知っているメジャー山菜など、「山菜」と称されるものは眼中にない。・・・いや、あったら食べますが。

世の中には未だ「山菜」の名を冠せずとも調理法によって大化けする可能性のある植物がいるかもしれない。そして、そこそこ美味しくて、身の回りどこにでもある、そんな植物もあるのかもしれない。そんな期待のもと、学内やその周辺の草や木の芽を採ってきては天ぷらやお浸しにして食べてみて、それぞれを採点、新しい資源を開発する主旨の実習な訳である(写真1)。

やってみて思い知るのは、「山菜」と名のつく植物はやはり美味しい、ということである。植物によっては採集時期がベストでない、長時間水にさらしてアクを抜いたりできていない、などなど不利な条件ではあるものの、兎に角苦かったり食感が悪かったりして不味い。特に苦みは如何ともし難い。比較的アクが少なく香りもよい、山菜と称せられる植物の底力を痛感することとなった。

一方で、新しい発見もあった。そのあたりにいくらでも(は、言い過ぎかもしれないが)豊富にある植物で、美味しいモノもあったのである。その代表選手がフジだったのだ。

フジは美味い

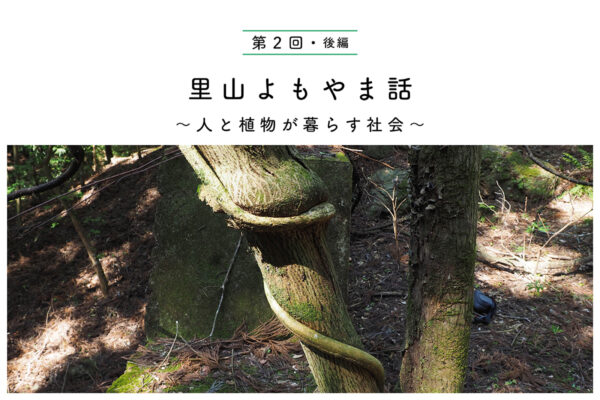

フジのどこが美味しいのか。芽吹いたばかりの新芽(葉)は佃煮にする。ときには山椒の葉を煮込んで佃煮にする中に増量材として(?)混ぜ込まれることもある。しかしこの時試したのは、つぼみであった(写真2)。フジの花は多くが集まって穂状の花序(小さな花の集まり)を形成する。このヤングコーンみたいな花序を素揚げでいただくと、何というかコクがあって美味いのである。

-1024x683.jpg)

山菜として好まれるモノには条件があると思っている。

- 香り:爽やかな香りや、独特の香気など。

タラノキ、コシアブラ、フキノトウなど - コク:旨みというか、こってりしているというか。表現が難しい。

タラノキなど - ぬめり:ぬるっとしたヌメリも好まれる条件の1つだ。

ウルイ、ミズなど - 爽やかさ:これまた表現が難しいが、特有の爽やかさが好まれる。

ウルイ、ミズなど - ほろ苦さ:あとをひくほろ苦さは大人の味である。

フキノトウなど

このうち、フジにあるのはコクだけなのであるが、揚げたモノをつまみ出すと、ついつい食べ過ぎてしまう。一度食べると藤棚の藤のつぼみが食べ物に見えてしょうが無い。むろん花も天ぷらにできるのだが、花序中の花と花の間隔が広すぎて間延びしてしまう。ぎゅっと花の詰まったつぼみをいただくのが美味しいと思っている。虫を呼ぶために精魂込めてつくったつぼみを開花前にいただくという行為に対する背徳感が旨みを増しているかは定かでないが、とにかくフジのつぼみは美味いんである。

フジの良いところは、そのお味もさることながら、豊富な資源量である。東海地方はゴールデンウィーク前後にフジの花が咲く。この季節に山を眺めると、あきれるほど多くのフジを見つけることができる。普段花の時期でなければ、いかにフジが風景に溶け込んでいて意識されていないかがよく分かる。これだけのフジがあれば、資源的には少々頂いても何の問題も無いであろう。

※ここで大事な情報をひとつ。フジの花や若芽は昔から食べられてきたが、図鑑によってはフジは全草に毒を含むとされている。特に種子を食べるのはやめた方が良い。花のつぼみや新芽は天ぷらのように加熱すれば問題なく食べられるが、生食は避けるべきだし、大量に摂取しないほうがよい。気になる方はあくまでも穂を数個食べるに留めておくことをお薦めする。食べてみたい方はあくまでも自己責任で。

と、いうわけで、フジを食べる話を延々と続けてきたが、そろそろ読者諸氏にお叱りを受ける頃ではないかと思う。最強のツル植物の話はどこにいったのか、と。それについては申し訳無いが次回に持ち越そうと思う。乞うご期待。

(後編につづきます)

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)

岐阜県立森林文化アカデミー教授。

京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味があるが、そういえば本編ではあまりその話をしていない。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近は花粉症が始まり辛い。歳のせいか症状が例年と違い、食道上部にただれたような胸焼けを感じるので閉口している。

シリーズ里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

人が手を加えることで環境が維持されてきた「里山」(さとやま)そこで人や植物、獣たちはどのように暮らしているのでしょうか? …

最強のツル植物① 空き地の暴れん坊将軍 “クズ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #1] 植物生態学者・柳沢直教授の新連載がスタート!

最強のツル植物②【後編】 林縁の格闘家“フジ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジの最強たる所以は?

我々に身近なツル植物 よじ登ったその先に・・・

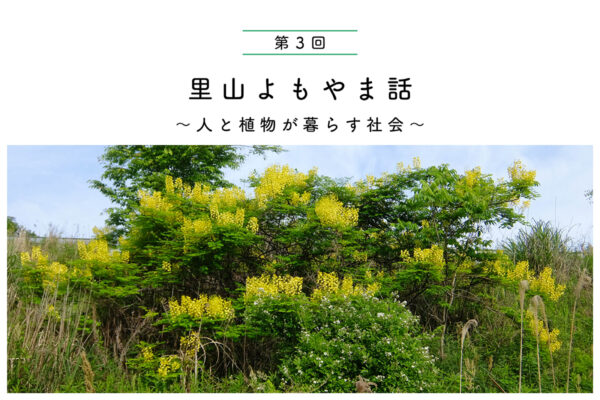

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #3] 引き続き「ツル植物」について

我々の役に立つツル植物【前編】 簡単に作れる「紐」

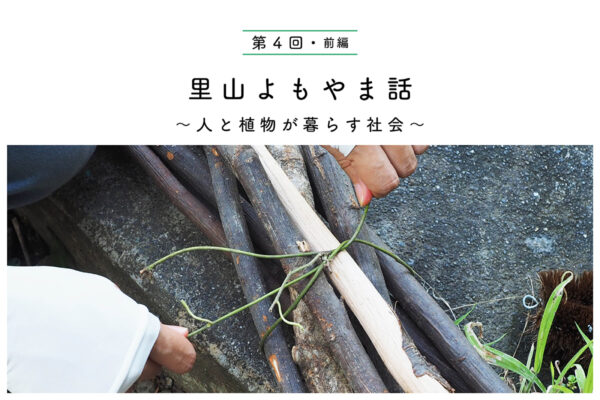

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] まだまだ「ツル植物」について

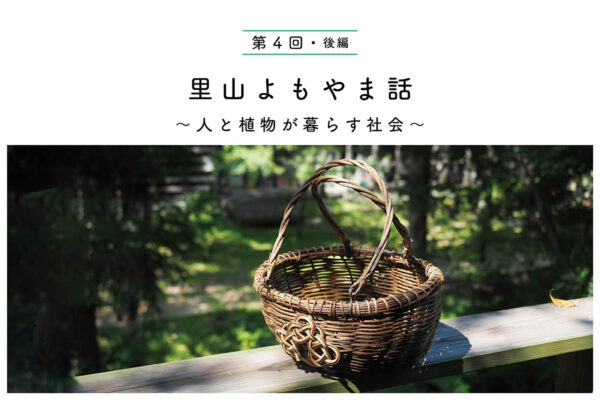

我々の役に立つツル植物【後編】 簡単には作れない「篭(かご)」

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] 熟練技術が光るツルのカゴたち

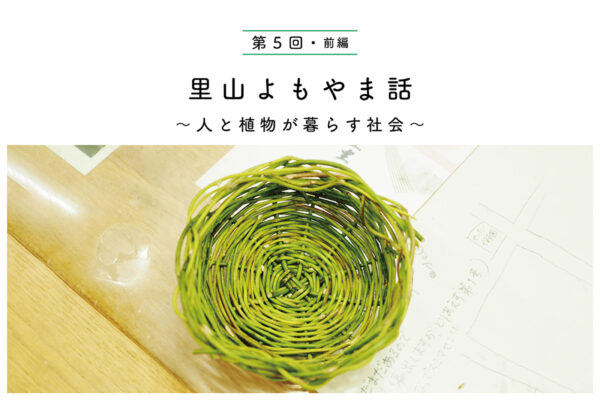

ツル植物で手仕事してみる【前編】 アオツヅラフジでカゴづくり

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツルを採集して編んでみる

ツル植物で手仕事してみる【後編】 サルトリイバラで箸づくり

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツル植物でお箸が作れる?

関連記事

春は野草を摘みに 〜柳沢教授の有用植物実習〜 ③実食編

摘んだ野草を調理して、いよいよ実食。天ぷら、おひたし、よもぎ餅と、春の味覚が並びました。

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー

[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画