シリーズ森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

芽生えてはみたけれど:樹木の芽生えの前と後と

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #5

更新は森の始まり

岐阜県立森林文化アカデミーは美濃市にある古城山という山の麓に位置している。古城山の山頂には名前の通りその昔山城があって、見晴らしもよい。運動公園から山頂に至る登山道もよく整備されており、利用する人も多く親しまれている山だ。その登山道を上っていると、薄暗い林内でおびただしい数の芽生えに出会った。あまりの密度に正直気味が悪いくらいだ。お互いが身を寄せ合って場所によっては隙間のないくらいひしめいている。

見上げてみるとウワミズザクラの木が。昨年は多く実をつけたようだ。よくもまぁこんなに暗いところに。見ていると健気に見えてきた。第2回でご紹介したツブラジイの実生(みしょう|種子から発芽したばかりの植物のこと)のように、母樹(ぼじゅ|種子をつける親になる木)の密度を考えるとこの実生のほとんどは林冠に到達できずに枯れてしまうことが分かっているからだ。

生まれた芽生えの運命は過酷である。死に至る要因は数多くある。まず光不足である。植物である以上、程度の差こそあれ、光合成は生きていく上で必須の活動だ。光がなくては光合成できないわけであるから、暗い林内で芽生えてしまった個体は節約に節約を重ねて生き延びねばならない。このあたりの事情については第2回でお話しした。そのほかにも土壌の乾燥により枯死するもの、病原体にやられて枯死するもの、昆虫などによる食害で死亡するものなど、自分が芽生えの立場だったらと思うと絶望的ですらある。

一方で、森にとって実生は(以下芽生えのことは実生と呼ぶ)福音でもある。台風による倒木、洪水による森林の破壊、山火事による森林の焼損、人間による伐採などによって森に生じた傷、もしくは森の消失から元の森林に戻るための再生の第一歩が発芽した実生だからだ。森林が様々な撹乱(かくらん|自然が大きく改変されること)のあと、元に戻る過程を更新過程という。いくつかある更新過程のうち、実生によるものが実生更新だ。

さて、誰しもが思うことかもしれないが、どんな大木にも元をたどれば親指の長さにも満たない実生の時期があったのだ。植物は一度生えたら基本的にその場所を動くことができない。どのような環境であっても受け入れて生きて行くしか無いのである。そんな植物たちにとって芽生えの前後の時期は重要だ。今回はそんなお話を。

数打ちゃ当たる?

実は芽生える前にすでに闘いは始まっている。動物と違って植物の種子は好適な環境を探してそこまで移動することができない。この問題を解決するにはどうしたらよいだろう?

ひとつの方法は、種をつける親が大量の種子をばらまくことである。様々な場所に散布されれば、その中には条件に適した場所もあるはずである。好適な条件下に運ばれることのなかった種子には気の毒だが、このいわば「数打ちゃ当たる」戦略をとっている植物は意外と多い。小さい種子に翼をつけて風に乗せて飛ばすキリは代表的な例である。開いた実を軽く吹くと多くの種子が風に乗って舞い散ってゆく。

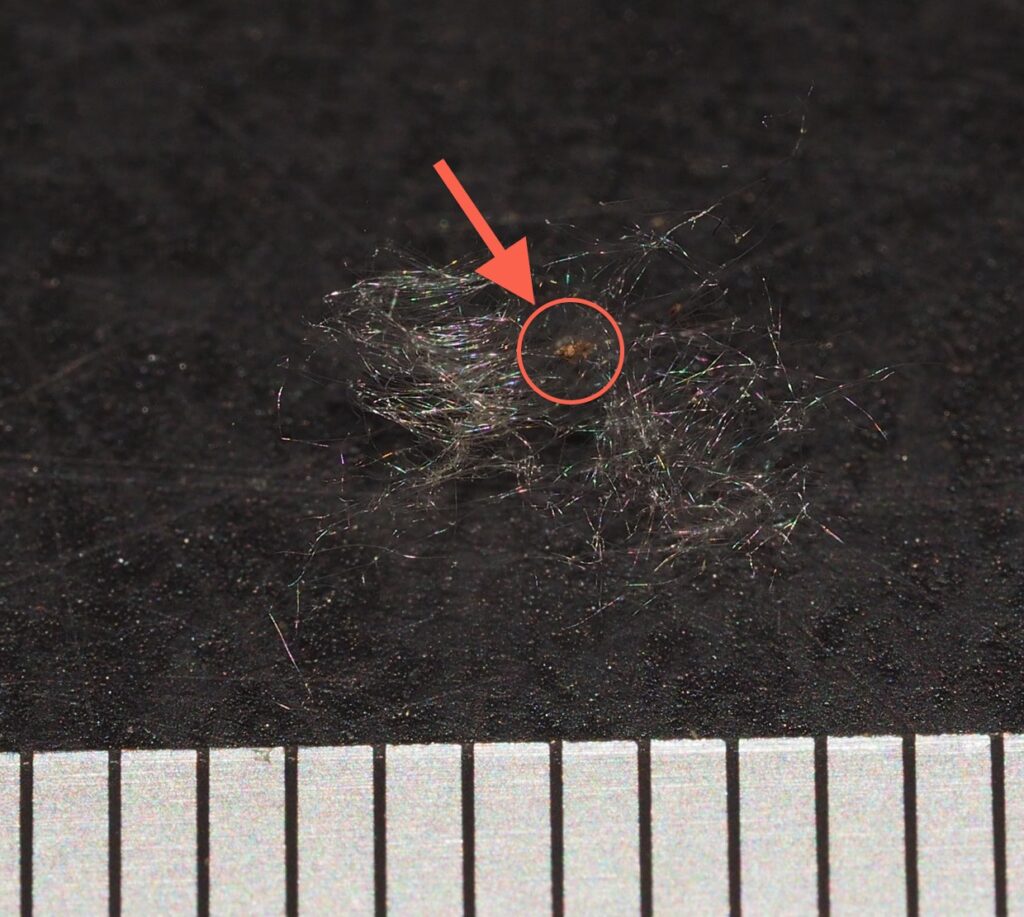

樹木では他にはヤナギの類いも極小の種子を飛ばす。こちらは綿毛のようなものに、これまた小さな種子がからみついている。ヤナギ類や、同じヤナギ科のポプラなどはこういった種子をつくる。この綿毛のようなものを中国では柳絮(りゅうじょ)と呼び、春の風物詩として古くから漢詩に登場する。柳絮は口で吹けば風に舞い上がり、無風状態でも思いのほか長時間滞空している。普通に風が吹いていればかなりの長距離を移動できそうである。

紹介した2つの樹木の種子は極めて軽い。文献によればキリの種子1個の重さはなんと0.0001~0.0002g である。一方でヤナギの種子は0.0001〜0.00015g と、さらに軽い。そのうえ両種とも飛散距離を伸ばすために翼や綿毛といった工夫までしている。しかし極端な軽量化には弱点もある。そのひとつは、暗い環境に落ちてしまった場合、死亡率が高くなってしまうことである。種子の中身は幼植物本体である胚と、親が栄養として持たせてくれた胚乳や子葉である。軽量化した種子には発芽直後から使えるこの栄養の部分が乏しい。例えるならミュージシャン目指して親に黙って夜行列車に飛び乗った家出高校生のようなものである。身を立てるにはまずバイトで稼がなくてはいけないが、それには仕事の多い環境で無くてはいけない。つまり植物でいえば光のよく当たる光合成可能な環境である。小さくても葉を出せば、光合成の稼ぎでさらに大きな葉をつけることができる。繰り返せば短時間で大木に成長することも可能だ。しかし不幸にも暗い林内に落ちてしまった種子はそのまま発芽しても将来は見込めない。

と、いうわけで、こういった樹種の人生(樹生?)最初の舞台は、日当たりのよい環境に限定されてしまう。しかし広範囲に種子を散布できれば、どこかで日当たりのよい好適な環境を含む可能性が高くなる。そうやって芽生えて大きくなった樹木だけを見ていると、まるで明るい環境を選んで種子を送り込んでいるようにも見えるが、実はそうではないのである。

森で眠る種子

それでは暗い林内に散布された種子はどうなってしまうのだろう? そのまま発芽しても枯れてしまうことは目に見えている。そこでとられるのが「休眠」という方法だ。つまり散布された種子は土壌の表層で機が熟するのをひたすら待ち続け、木が倒れたり、伐採されたり、山火事で地上部が開けたりして明るい環境が整ったのちに発芽するのである。こういった休眠状態にある種子を「埋土種子(まいどしゅし)」という。前述のキリも埋土種子をつくる。樹種によっては90 年間眠り続ける種子もある。こうなると、もはや埋土種子のタイムカプセルだ。すべての樹種が埋土種子をつくるわけではないのだが、明るい場所を好む樹木には埋土種子をつくるものが多い。

連載第2回でとりあげた「ギャップ」をおぼえておられるだろうか。ギャップとは、林の最上層部の葉群である林冠にできた隙間と、それによって林内に生じた明るい環境である。暗い林内に散布されてしまった種子はそこで試合終了というわけではなく、ギャップ下であれば時を経て敗者復活戦に臨むことが可能なのである。しかし、敗者復活戦に参加するには、自らがギャップ下にあることを正確に検知して目覚める必要がある。

こういった休眠中の埋土種子の発芽のキーは何だろう。いくつか知られているが、ひとつは温度差である。昼夜の温度差が大きくなった場合に発芽する。地下深くに埋まっている間は温度が一定の環境下におかれているが、根返りなどの撹乱によってひとたび地表に運ばれると昼夜の温度差が生じる。これをうまく利用して発芽するのだ。

また、光環境の変化を感知して発芽するタイプも知られている。直接光が当たっていることを感知したうえで発芽できれば、落ち葉がかぶっておらず、鉱質土壌剥き出しの発芽床を必要とする種にとっては都合がいい。いずれにしても、実生自らの生育条件が整ったことを検知して発芽することで、生き残る確率を上げることができる。

ギャップに依存して暮らす樹木にとって、発芽できる環境に種子を送り込むことができるかどうかは死活問題である。しかし林を見渡したときに、意外とギャップは少ない。もちろん似たような環境である林の縁は、定期的に人間が草刈りをして明るい環境に保たれている。森林の中に人間がつくった作業道もしかり。しかし人間が活動していなければ、大きな撹乱が起こる頻度はそれほど大きくない。しかもあらかじめギャップが生じる場所は予測不能である。

そこで、である。満遍なく広範囲に種子を仕込んでおけば、どこかにできたギャップで埋土種子が発芽できる。結局は「数打ちゃ当たる」戦略なのだが、長命の埋土種子を作ることによって、発芽に好適な環境を利用できる確率を上げられるのだ。地道だが確実な方法かも知れない。

先駆種

連載第2回でお話した通り、ギャップの中は光を巡る苛烈な競争の世界である。ギャップができた時に即応して発芽できれば、この競争で他より一歩先んじることができる。埋土種子はギャップ依存性の樹種にとって競争を生き抜く代表的な戦略のひとつなのである。

先ほどから繰り返している「ギャップに依存して生きる」植物のほか、山火事や森林伐採などの撹乱後に出現する植物のことを、生態学では「先駆種」(Pioneer)と呼んでいる。今回ご紹介したキリや、以前出演したヤマウルシなどは典型的な先駆種である。

先駆種にはいくつか共通する特徴がある。埋土種子をつくる、はそのひとつ。他には「大きな葉をつくる」という特徴もある。これについては第2回で詳しく紹介した。ほかには、繁殖開始年齢が若い、という性質もある。ギャップはいつかふさがってしまうものである。もし林冠に到達するまで果実が作れないとしたら、成長の過程で競争に敗れた大多数の敗者は子孫を残せなくなってしまう。そこで若いうちから果実をつけて散布を始めるのである。ほかにも明るいところでなければ枯れてしまう「陽樹」であることも共通している。また、葉を食べられることに対して何らかの防御策を講じているものも多い。たとえばカラスザンショウは幹や枝、葉にトゲをまとっているし、以前紹介したヤマウルシなどウルシ属の樹木はかぶれの毒成分を持っている。アカメガシワのように報酬でアリを呼び寄せ、葉を食べる昆虫から防衛させている樹木まである。

-1024x683.jpg)

アカメガシワは葉の表面、葉柄の付け根付近に蜜腺を持っており、見ているとアリが蜜を舐めに来ているのをしばしば観察することができる(写真はアミメアリ)。それこそ夢中になって舐めている。よほど蜜が出ているのだろう。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

アリは最強の捕食者とも言われ、アカメガシワの葉を食べにきた昆虫を追い払う。面白いことに、この蜜腺にアリがたかっているのを見かけるのは、アカメガシワが小さいときが多い。木が大きくなるとアリが集まっているのを見つけるのが難しくなる。単にアリが高いところまで登ってきにくいのか、蜜を出さなくなるのか、そのあたりの事情は不明であるが。成長に関する厳しい競争の中で、特に木が小さい時に葉を食べられてしまうとダメージが大きいと考えられる。小さいうちは光合成で蓄えた養分も十分ではなく、新しく葉をつけて食べられた分を補うのも難しいのではないだろうか。そういった中で稼ぎの一部を渡してでもガードマンを雇う意義は大きいと思われる。

先駆種に関する共通点をみてきたが、先駆種は、その名の表すとおり、林が破壊されてできた場所にいち早く侵入し、森林再生の先駆けとなる植物なのだ。

おわりに

芽生えの話から、種子の散布方法に関する戦略、撹乱後の再生の先駆けとなる先駆種についてお話してきた。種子の散布方法をはじめ、樹木のもつ色々な性質は、すべてが生育する環境に必要なものであり、お互いに関連があることが分かっていただけただろうか。次回は今回とは異なる散布方法をとる樹木から始めて、違った戦略をとる樹木についてご紹介したいと思う。

今回の役者たち

-edited-scaled.jpg)

ウワミズザクラ(バラ科)

集まってつける白い花は遠目で見ると、秋田名物きりたんぽのよう。若枝をこすったり、青い実を塩漬けにすると桜餅の葉の匂いが。大量に種子を生産し続けるが、母樹の下ではほぼすべてがその年に死んでしまうので、あまり報われない。

キリ(キリ科)

日本原産では無く、古くに中国から導入されたと考えられている。その花の芳香は上品な香水のよう。娘が生まれたらキリの木を植えよ、嫁入りのときに伐り倒して材で箪笥を作れるから、と言われるように成長が著しく速い。

ヤナギ(写真はコゴメヤナギ:ヤナギ科)

ヤナギの類いは川の近くに多い。日本では古くから親しまれて逸話も多い。楊枝の「楊」の字は柳のことである。歯ブラシの無い江戸時代は柳の枝を細かく割いたものが歯ブラシ代わりだった。殺菌作用もある。

カラスザンショウ(ミカン科)

「カラス」の名は本物の山椒と違って食べられないことから。しかし果実は鳥たちに人気。脂肪分が多く、意外と栄養価が高いらしい。トゲだらけなのでうっかり幹に手をつくとエライ目に遭う。

ヤマウルシ(ウルシ科)

前出。埋土種子をつくる。90年前に保存しておいた土壌を播きだしたら発芽したという。本体は早熟・早逝だが、種子の間を寿命に数えれば意外と長生きかも?

材は中心付近の心材が蛍光色(黄色)。美しくていくら眺めていても飽きない。

-edited.jpg)

アカメガシワ(トウダイグサ科)

まさに雑草の樹木版イメージ。都会のビルの隙間だろうが石垣だろうが、種が届けば発芽して元気に育つ。毎年刈られて大きくなれない様子は見ていて同情を誘う。昔は葉っぱをお皿代わりに使っていたので名前に膳(かしわ)とつく。雄木と雌木が別。写真は♂。

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)

岐阜県立森林文化アカデミー教授。

京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と地形、植生の関係に興味がある。1990年代に里山の調査に参加する中で里山の自然に触れ、その価値を知る。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近手に入れた古いバイクのエンジンがうまくかけられず、キックする右足が打撲でいっぱい。

シリーズ森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

光を求めて右往左往

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #1] 岐阜県立森林文化アカデミー柳沢直教授によるエッセイ

森の樹木がラーメン屋さん?!

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #2] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

お赤いのがお好き

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #3] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

春のスターは寝て暮らす?~春の妖精カタクリの暮らしぶり~

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #4] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

「ドングリの生き様」 〜お硬い果実は生き方も堅実?〜

[森の舞台の役者たち 〜植物の暮らし拝見〜 #6] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

関連記事

森の樹木がラーメン屋さん?!

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #2] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

天竜の森で植林について考えてみる

[木こり活動レポート #4] 300年以上続く天竜の森へ 2021年11月12日、木こり隊は静岡県浜松市天竜区で300年以上続く鈴木家の森にやってきま …

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

森と工芸―漆編

新林では、森林資源を使ったものづくりの中でも、木を伐り、製材して作られるものについて取材を行ってきました。しかし漆は、樹 …

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー

[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。

庭木のゆくえ

[新林まんが vol.3] 無事にFSC認証を取得し、山の木を使って家を建て替えることにしたが、1つ問題が…