シリーズ森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

「ドングリの生き様」 〜お硬い果実は生き方も堅実?〜

森の舞台の役者たち 〜植物の暮らし拝見〜 #6

前回のおさらい

前回は、森が撹乱に遭って更新するときの芽生え(以下実生とする)の様子と戦略についてお話してきた。先駆種と呼ばれる樹木たちは、ギャップと呼ばれるリングの中で、光を巡る過酷な競争に投げ込まれつつ短い生を懸命に生き、子孫を残して死んでいく。

しかしすべての樹木がそうであるとは限らない。そもそもツブラジイなどはギャップで無くても発芽、生長することが可能だ。今回は、前回紹介した樹木たちとは全く異なる戦略で生きている樹木を紹介したい。

ドングリ

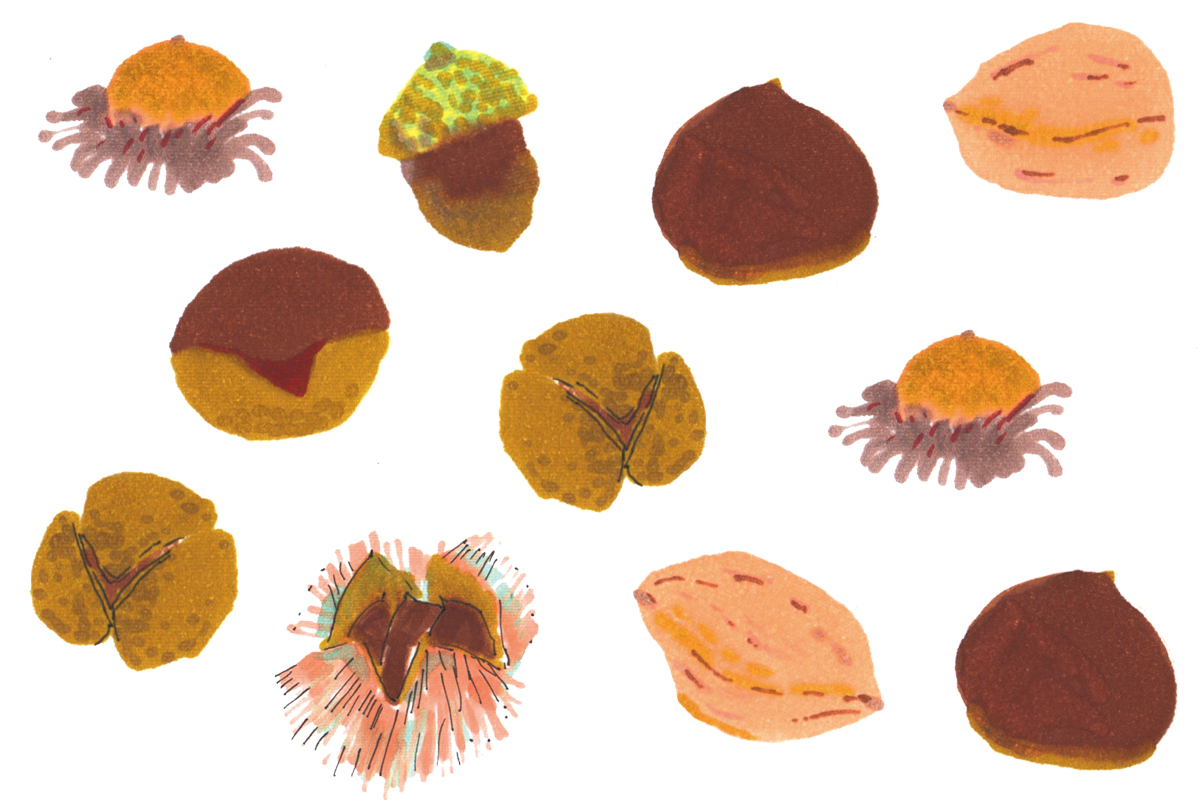

前回紹介したキリやヤナギ類の種子は極小サイズだった。その反対に、樹木のつける大きな種子は何だろう? 身近なところで代表選手をあげるとすれば、ドングリで異論あるまい。今回はドングリをつくる樹木の話である。

「ドングリ」というのは正確には「種子」では無く「果実」だ。どこからどう見ても種子っぽい形状をしているので、意外に思われた方も多いかも知れない。果実の皮が木化(もくか)して硬く、簡単には裂けないものを「堅果(けんか)」という。ドングリはブナ科の堅果の総称である。クリはブナ科の樹木なので、そういう意味ではイガから剥いて取りだしたクリも、広い意味ではドングリの一種といえる。

ドングリが果実である証拠に、ドングリの中には外果皮(果皮=かひ)・中果皮・内果皮が揃っている(図)。外果皮は柿で言うと外側のオレンジ色の部分、中果皮は軟らかくて果汁に富んだ部分、内果皮は種子の周辺の色の濃い部分である。ドングリではこの3つの果皮が薄くて乾いていてしかも一体化しているため(図では分かりやすく別々に描いてある)、果物のようないわゆる「果実」のイメージと違うのだ。

-1024x714.jpg)

ちなみにドングリが果実だとすれば、「種子」はどの部分だろう。実はドングリにも柿の「渋皮」のようなものがあり、それが種皮である。そこから内側は全部「種子」だ。つまりドングリは種ばっかりの果実、ということになる。

しかし、美味しくなさそうなこのドングリを食べる動物もいる。ネズミ、リス、シカ、イノシシ、そしてクマ。意外とドングリには栄養があるようだ。そういえばドングリをたらふく食べたイノシシは脂が乗っておいしいらしい。

一方でシカやイノシシ、クマはドングリを硬い殻(果皮)ごと食べて体内で消化してしまう。ここで疑問が生じる。果実の目的は動物に食べられて、その後遠方で糞をしてもらうことで種子を遠くに運んでもらうことでは無かったのか? 食べて消化されてしまったら芽も出せない。これでは元も子もないではないか。

その答えはネズミやリスの貯食行動にある。彼らはドングリを好んで食べるが、同時に冬を越すために後で食べるため地面を掘ってドングリを埋めておく習性がある。そのため、しばしば埋めたのを忘れられたドングリが発芽することがあるのだ。シカやイノシシ、クマについては、食べられたら糞から発芽できるようには見えない。食べられたらそこで終わりである。しかし大量に実をつけることによって食べ残しを狙う戦略もある。なり年(なりどし|花や果実の量が多い年)に多くのドングリを食べ、翌年に繁殖していつもより多く仔をなす大型動物たちも、翌年不なり年でドングリが少なければ飢えて個体数が減る。こうやってドングリに豊凶をつけることで、捕食者の個体数をコントロールしているという説もある。

ドングリを割ってみると、中には白い色のナッツのようなものがあり、これが大部分を占めている。これが子葉(しよう)である(図)。ちなみに尖った方の端には、幼植物、つまり発芽して根・茎・葉をつくる子供本体である胚(はい)が入っているが、著しく小さい。

ドングリをつくるブナ科の植物は双子葉類である。つまり子葉を2枚持っている(子葉とは双葉(ふたば)のこと)。しかし多くのブナ科樹木の実生には子葉が見当たらない(写真1)。実は子葉はドングリの中にしまわれていて、地上には出てこないのだ。こういった性質を「地下子葉性」という。子葉の役割は発芽時の栄養タンクとしての機能だ。人間に例えれば母乳だろうか。離乳食を口にできるようになる前後まで、母乳は乳児の成長に不可欠だ。樹木は一度我が子である種子(厳密にはその中の「胚」)を送り出したら、直接その成長を手助けすることができない。なので、せめて送り出す前にドングリ内の子葉に栄養を詰めて送り出すのだ。胚は発芽後に本葉を出して自活できるようになるまでは、親にもらった仕送りを使いながら根・茎・葉など成長に必要なインフラを整備する。

ところでドングリに詰めてあるのは栄養だけでは無い。動物に食べられないようこっそりと(?)毒も盛ってある。毒の名前はタンニン化合物(総称)。渋柿の渋さの原因となる物質でもある。タンニンはタンパク質と結合する性質がある。渋柿を食べると舌がモロモロになるのはそのためである。タンニンが消化管の内壁のタンパク質や消化酵素と結合することによって栄養の吸収を妨げることができる。派手な毒ではないものの、場合によっては致命的となり得る。東北地方では飢饉の際に十分アク抜きをしていないドングリを食べたため、消化管をやられ栄養が吸収できなくなって亡くなった人が大勢いたそうだ。

一方で動物も負けてはいられない。デンプンが多く、タンパク質、脂質も含んでいる栄養豊富なドングリが目の前に大量に落ちているのに(写真2)、みすみす指をくわえて見過ごす訳にはいかないからだ。森林に多いアカネズミは、タンニンを分解できる酵素を生産する細菌を腸内に飼っていることが知られている。また、ネズミがドングリを囓るときは必ず尖っていない「お尻」の方から囓る。そちら側の方がタンニンの濃度が低く、胚のある先端に近づくほどタンニンが多くなっていくためだ。

-1024x678.jpg)

ドングリの側からするとそうやって本体である胚が囓られてしまうのを防いでいる。よくできた仕組みだなぁと感心する。

まず地下に根を伸ばすドングリ

横道にそれてしまった。元に戻ろう。ドングリは母樹から手厚い「財産分与」を受けて切り離され旅だった「子供」である。このあたりは、ほとんど裸で放り出される先駆種の樹木たちと大きく違うところである。

さて、成長するにあたっては、この財産をどう使うかが重要である。ちょっと考えると、地上部に投資するのが一番効率がよいように思える。地上部を先に成長させ、光合成器官である葉を展開すれば、早々に成長に必要な光合成産物を得ることができるからだ。

実際はどうなのか。ブナ科の樹木であるコナラのドングリが発芽する様子を見てみよう。まず秋に地上に落下したドングリは、その年のうちに尖った方から白っぽい根を地面に向けて伸ばし始める(写真3)。根は土に潜っていくが、そのときに地上茎は伸ばさない。地上茎(胚軸という)が伸びるのは、ドングリが落ちた次の春である。

-1024x768.jpg)

ドングリはなぜ葉を出す前、落ちてすぐに根を伸ばすのだろうか。それは翌春の乾燥に備えるためだとも言われている。雪解け水が豊富にある多雪地と違って、多くの地域では春先に降水量が少ない。特に太平洋側では乾いた風が吹くので空気が乾燥し、山火事も多い。土壌の表層も軒並み乾燥してしまう。そのためこの季節に芽を出した実生にとって、地下の深い(といっても数センチかもしれないが)ところにある湿り気にアクセスできるかどうかは重要である。コナラのようなブナ科の落葉樹は、水をふんだんに吸い上げることによって盛んに光合成を行い、大きな成長速度を実現している。車で言えば昔(たとえば1960~70年代)のアメ車のマッスルカーのようなものだ。アクセルを踏めばいくらでもスピードを出せるかわりに、ガソリンをガブ飲みする。ちなみに当時日本が彼の国に輸出していた自動車は、コンパクトで燃費が良く、ガソリンを食わないかわりに豪快な加速は望むべくもない。

要するにコナラなど大木になるブナ科の落葉樹は、成長のために多くの水を必要とし、その水需要を支えるために根を深く張るのである。コナラよりも乾燥の強い立地で更新するというアベマキは、ひときわ大きいそのドングリを利用して、発芽直後にまず相当な深さまで真っ直ぐ根を発達させる(写真4)。

話を戻そう。コナラは春先の乾燥に備えるために、親からもらった財産を根に投資しているのである。さらに言うと、落ち葉の下や、土の中にドングリが埋まっていれば申し分ない。乾燥から逃れることができるうえに、大型の哺乳類に食べられるリスクも減らすことができるかもしれないからだ。しかしそんなに都合良くドングリを隠してくれる動物がいるのだろうか? ここで思い出していただきたい。先ほどお話したネズミ、リスがいるではないか。彼らがドングリを貯食する際に土中に埋めることによって(そして掘り出すのを忘れることによって)実生の生残率は大きく上がるはずだ。

その他大きな種子のメリット

大きな種子には、乾燥に適応するほかに、どんなメリットがあるのだろう。ひとつは厚く落ち葉が積もった環境でも芽を出すことができる点である。小さな種子をもつ先駆種は、落ち葉の下では発芽しても落ち葉の層を突き破って地表に出ることができない。一方で、コナラのような樹木はドングリ内の子葉にある養分を使えるため、落ち葉の下に埋まったドングリから落葉層を突き破って発芽し、林床に葉を展開することが可能なのである。たかが落ち葉、と思われるかもしれない。しかし数センチの落ち葉は樹木の実生にとっては大きな意味を持っているのだ。

また、ドングリは、子葉の養分を使って先駆種に比べて暗い環境でも発芽が可能である。芽生えた植物は、小さいうちは地下部に多く養分を溜め込む傾向にあるので(写真5)、虫に食われたり、地上部が病気になって枯れても、またやり直すことが可能である。つまり先駆種に比べて暗く、虫害や病気にかかりやすい環境でも踏ん張れるのだ。

Janzen-Connell 仮説

ここまで前回ご紹介した樹木たちと、ドングリをつくる樹木の生態の違いをみてきた。煎じ詰めれば、親が子にどれだけ手厚く資源を持たせて送り出すか、という違いなのだが、それによって何が変わるのだろうか。

ここでひとつ有名な仮説を紹介したい。ヤンセン・コーネル仮説(Janzen-Connell hypothesis)と呼ばれるものだ。簡単に言えば、実生は親木に近い位置で発芽するほど死亡率が高い、という仮説である。昆虫や病原菌は、ある特定の種類の植物しか食べない、侵さない、といったものが多い。親木に近いということは、親木を選んで食べる昆虫や、病原菌に襲われやすくなるため、死亡率が高くなるということを意味している。つまり親から離れれば離れるほど安全なので、多くの植物は種をとばして親からできるだけ離そうと努力をしている、ということだ。「可愛い子には旅をさせろ」とは少し意味が違うが、親元を離れるような種子散布の様々な仕組みは、植物の親心なのだ。

先駆種の多くが大きな種子散布能力を持っているのは、この「親心」あればこそ、とも理解できる。しかし、ドングリにはそれほど大きな移動能力はない(ドングリを運ぶカケスは例外である)。多くのドングリは親の近傍で発芽、定着している。親の近くで暮らしていて大丈夫なのだろうか。最近この点に関して多くが研究されるようになった。その答えが、「菌根共生(きんこんきょうせい)」である。

菌根共生

突然だが、キノコの本体はどこにあるかご存知だろうか。我々が目にするキノコは、子実体(しじつたい)といって、植物で言うところの「花」に相当するものだ。本体は「菌糸(きんし)」と言って土壌中に広がるマット状のものなのだ。この「菌糸」はキノコの種類によっては樹木の根と合体して「菌根(きんこん)」をつくる。菌根になることで、植物は菌糸から養分を受け取るため、単体のときよりも効率よく養分を集めることができる。一方でキノコは植物から光合成でつくられた栄養を受け取っている。つまり菌根によって、植物とキノコ(菌)は共生関係を結んでいるのだ。この共生関係により、実生は親木の下に生えることによるデメリットを補ってあまりあるメリットを手にすることができると考えられている。

菌糸はどんな植物とでも共生関係を結ぶことができる訳ではない。菌根を形成することのできる種類の種類は限られているのだ。つまり、森林の土壌の中には、加入すればメリットいっぱいの菌糸というネットワークが広がっているが、その恵みを享受できるのは限られた植物ということになる。

ここで日本の森林の優占種をあげてみよう。優占種とは、いわば森林という舞台で主役を張っているスターたちだ。森林の場合だと高木層の多くを占めている樹種と言い換えてもいい。暖温帯なら極相林(きょくそうりん|群落全体で植物の種類や構造が安定し、大きく変化しなくなった森林)はシイやカシ。二次林(にじりん|極相林がなんらかの原因で破壊されたあとに自然に再生した森林)ならコナラ、クリ、アカマツ。温帯の林であれば、極相林でブナ、二次林でミズナラ、などが挙げられようか。なんとこのうちアカマツを除くすべてがブナ科の樹木なのだ。これは偶然ではなく、ブナ科と共生関係を結ぶキノコ(菌)が日本の森林の多くで菌根ネットワークを形成しているためである、という魅力的な仮説がある。

ブナ科の樹木がこの菌根ネットワークに加入することにより、親の近くの不利な条件で芽生えた実生でも、生き残る確率があがる。その実生が将来林冠に到達すれば、ブナ科樹木の優占する林ができあがるという訳である。

まとめ

少し長い話になってしまったが、いかがだっただろうか。日本の森林の骨格を形成するブナ科の樹木は、手厚い親の加護のもと成長して、最終的にはブナ科が牛耳る社会を作り上げる。そこには地下の菌糸にお金(光合成産物)を払いながら維持している菌根のネットワークが大きな役割を果たしている。人間社会に例えるなら、税金が高くて社会保障も充実しているようなものだろう。子供の医療費が無償、というイメージも近いかもしれない。ただし、厳しいことにこのサービスを利用できるのは決まった血筋(ブナ科)の者だけだ。それ以外の樹木、特に先駆種は、時々できた利権の穴(ギャップ)に生育し、厳しい競争に揉まれながら、基本的に自分の力で成長し、林冠のポジションをゲットする。といったシナリオが想像できる。

もちろん実際の森林はここまで単純ではない。先駆種にも菌根をつくるものはいるし、林冠を構成する樹木以外にも多くの植物が森林には暮らしている。しかし大枠に目を向けるとこのように理解することができるのではないだろうか。

おわりに

ここまで6回にわたって主に地面に生えている小さな実生から始めて、森林を舞台に樹木の織りなすドラマの一端を覗いてきた。普段はあまり変化を見せないため、動物に比べると舞台装置の役割しか果たしていないように思われがちな森林の植物たちだが、その生き様をつぶさに観察していくと、意外と人間くさいドラマが見えてくる。植物も人間と同じように社会の中で暮らしている、というよりは、人間の方が「生物」というくくりの中で、植物たちの真似をしているのかもしれない。人間は他の生物とは別格の存在であると思いがちであるが、根っこの部分では「生物」の縛りから逃れられないのではないだろうか。と、折に触れてしみじみ思う今日この頃である。

この連載をきっかけに、読者諸氏が身近な林や、出かけた先の森林で周りを見る目が変わり、楽しむきっかけになったのであれば、望外の喜びである。

最後に、〆切過ぎても辛抱強く原稿を待っていただいた編集の植野聡子氏に心からの感謝を。多くのアドバイスをいただきました。ありがとうございました!

今回の役者たち

コナラ(ブナ科)

日本の里山林の多くを占める樹木。人間は材を炭や、シイタケのほだ木として利用。現在でも経済的価値アリ。その実(ドングリ)は多くの昆虫や鳥、哺乳類の餌となり、幹はキクイムシに囓られ、葉には虫こぶができ・・・人間を含めて多くの生き物がお世話になっている。

アベマキ(ブナ科)

コナラほどではないが、西南日本の里山に普通。ドングリは大きいので子供たちに人気。岐阜県ではアツカワホースの別名も。その名の通りコルク質の樹皮がぶ厚い。樹皮からコルクボードの作成も可能。岐阜県内の某市では、材から小学校の机の天板を作成している。

アカネズミ(ネズミ科)

日本の森林や畑に普通に生息するネズミ属の1種。ドングリを貯食するためブナ科樹木の種子散布に大きく貢献する。ドングリ大好きに思われているが、ミズナラのドングリだけ与えていると多数が死亡するそうだ。意外とドングリは危ない餌らしい。

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)

岐阜県立森林文化アカデミー教授。

京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味がある。1990年代に里山の調査に参加する中で里山の自然に触れ、その価値を知る。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近手に入れた古いバイクのキックペダルが走行中に脱落、行方不明に。エンジンがかけられなくなり、悲嘆に暮れている。

シリーズ森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

光を求めて右往左往

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #1] 岐阜県立森林文化アカデミー柳沢直教授によるエッセイ

森の樹木がラーメン屋さん?!

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #2] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

お赤いのがお好き

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #3] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

芽生えてはみたけれど:樹木の芽生えの前と後と

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #5] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

春のスターは寝て暮らす?~春の妖精カタクリの暮らしぶり~

[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #4] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

関連記事

森を食べてみる クラシック編

日本人が縄文時代から親しんできたどんぐりやの食文化とは?

森とケモノ

森でケモノに出会ったら、どのようにしたら良いでしょうか。木こりの前田さんに教えてもらいました。 クマ 背中を見せて逃げる …

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー

[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。

山とジビエ①:鹿肉のおいしい出会い方 鴨家キッチン 金澤まおこさん

鹿肉はおいしいの?おいしくないの?ジビエとの幸せな出会いを求めてジビエ料理教室へ