我々に身近なツル植物 よじ登ったその先に・・・

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #3

ツル植物の話を書いていると、山や道を歩いていてもツル植物が目に入るようになってくる。当たり前すぎて目には入っていたものの、気にしていなかったことがよく分かる。よくよく考えてみると、ツル植物が多い環境は林縁であったり空き地であったり河川敷であったりする訳だが、それぞれ目的があって管理されている。手入れが行き届いていたら彼らは真っ先に刈られている訳で、ツル植物が目立つということは、人間の自然に対する関わりが弱くなっていることを示しているのかもしれない。それはさておき、前回に引き続きツル植物として暮らしているさまざまな植物の生き様をご紹介しよう。

不気味なモンスター

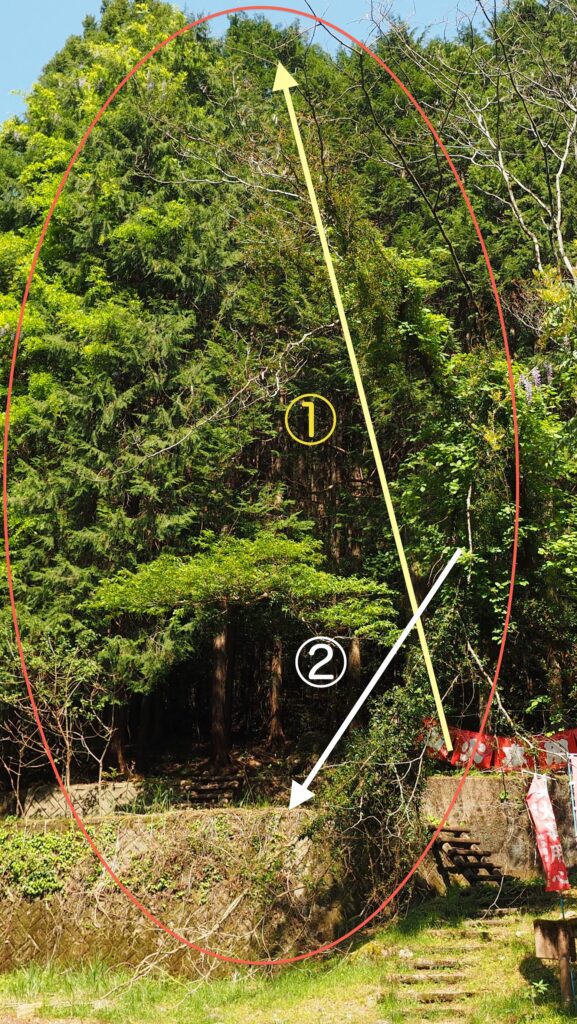

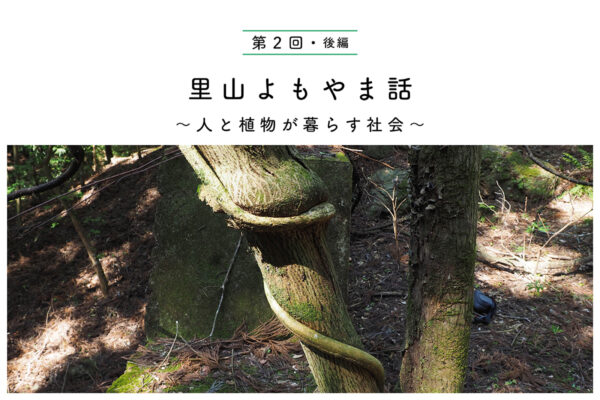

まずはツル植物の餌食になった可哀想な木をご覧頂きたい(写真1)。

この木は落葉樹なので、撮影時には葉がついていない。背景が植林の緑なので分かりにくいが、①の矢印がメインの幹である。葉がついていないハズなのに、①は緑色をしている。これはなぜか。そう、幹や枝に絡みついているツル植物が常緑樹なのである。もう少し近づいて幹をみてみよう(写真2)。これまたえげつなくツルが絡んでいる。根元の方は、まるでマスクメロンの網のようだ。

いったい何が絡みついているのだろう。答えを求めて上を見上げると、2種類の植物が目に入った。テイカカズラ(写真3)とツタウルシ(写真4)だ。どちらも以前紹介した植物たちである。

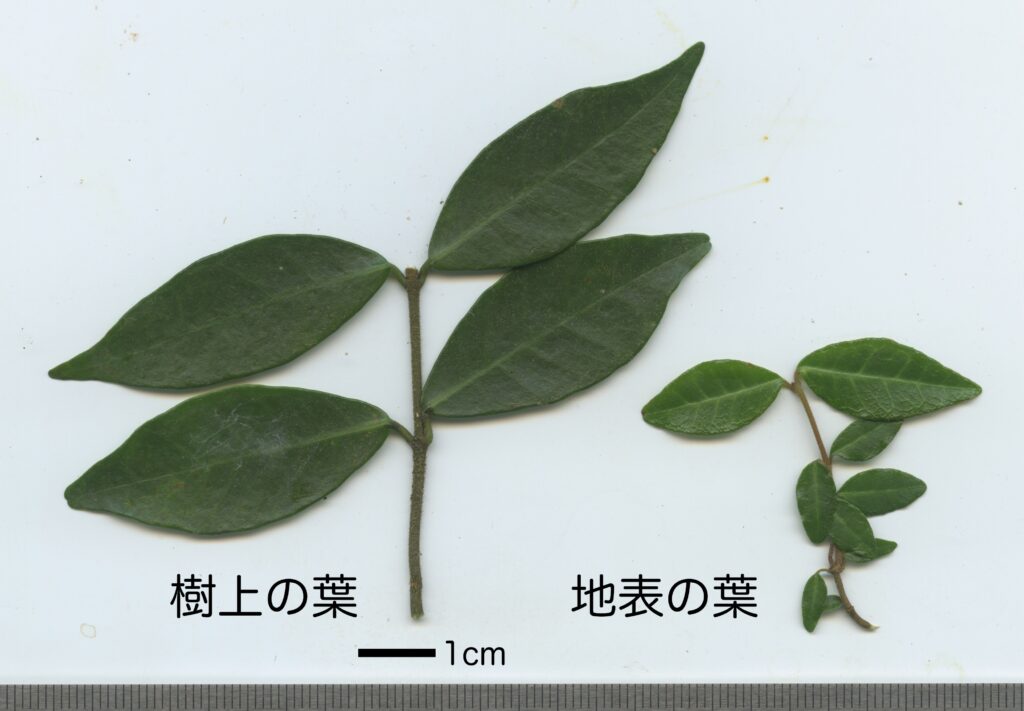

この2種には共通の特徴がある。暗い林床を這い回っているときは小さな葉をつけているのだが、よじ登って明るい場所まで出ると大きな葉をつけるのだ。テイカカズラは地上を這っている間につけている葉の長さで2倍、面積で4倍くらいの大きさの葉をつける(写真5)。同じ植物とは思えない。

ツタウルシはもっとすごい(写真6)。

長さで10倍、面積にすると100倍の違いがある。私の知っている中では最も極端に大きさが違う植物である。こういった戦略をとっている木本(もくほん|木質の茎(木幹)を有する植物のこと)のツル植物は多い。下積みの期間はなるべく出費を避けて小さな葉をつけ、カツカツの生活(光合成)で貯金を貯め、うまく金づるを見つけたら一気によりかかって上り詰め、陽の当たる世界で葉を拡げて花を咲かせるという、以前に紹介したサクセスストーリーである。しかしこの話には続きがある。

本人たち(ツル植物)はメジャーデビューできて大成功かもしれないが、よじ登られた樹木の方はどうだろうか。幹を貸しているだけだから、大して影響はない??いやいやそれが大ありなのである。ツル植物は巻きついた木の樹冠近くまで到達すると、急速に成長してツルを太らせる。そして着葉量も増加していく。つまり「子泣き爺」と化すのである。増えた分の重量は巻きつかれた木の幹や枝に直接かかってくる。そして大雨で葉に水滴がついて重くなったり、強風が吹いたときに、とうとう哀れな被害者(木)は根元からひっくり返ったり、枝が折れてしまったりする訳なのである(写真7)。自分が成り上がるだけならまだしも、お世話になった相手に迷惑をかけるのはいただけない。しかも巻きついた相手が枯れてしまったら一緒に倒れてしまうので、自分も地べたからやり直しである。みなさんの身の回りにもいませんか、こんな人。

しかし考えてみれば、よじ登って成功したということは、花をつけて種子を散布しているということであり、真下で芽生えた子供は、巻きついた木が倒れることでできるギャップの恩恵を受けて成長できるのかもしれない。そう考えるとツル植物、なかなかの策士かも?

派手でイカついヘヴィメタル系

ツル植物には自衛のために棘(とげ)を持つものが少なくない。まず真っ先に思いつくのがイバラの類いである。ここではバラ科バラ属の植物をイバラと呼ぶことにする。美しい園芸のバラの元になった原種のイバラのいくつかは、日本の野生種である。美しいバラには棘がある、というが、この棘は言うまでもなく、哺乳類などの動物から身を守るための防御手段のひとつである。おかげで藪漕ぎをするときなどにイバラに遭遇すると全身に棘だらけのツルが絡んで服の上から刺される羽目になる。日本で普通にみられるノイバラは、林縁や河川敷に生育するイバラの類いである。園芸のバラの原種のひとつであり、ひとつの花序(かじょ|花の集まり)あたりの花数が多い(写真8)。花の芳香も強く、バラらしいバラである。ちなみにこのバラは藪をつくったりはすれど木によじ登ることはない(よりかかるようにして被さることはある)。

一方で、ノイバラほど普通に見られるわけではないのだが、バラの名を冠する植物に「ジャケツイバラ」がある。この植物は、私の知る中でもかなり派手な植物である。「イバラ」と呼ばれるが、イバラ類のようにバラ科ではなく、マメ科の植物である。何が派手かというと、まず花を見ていただきたい(写真9)。

ど派手な黄色に赤い蜜標(みつひょう|訪花した昆虫に蜜のありかを知らせるマーク)が目をひく。季節になると多くの花をまとめてつけるので(写真10)、遠くから見てもすぐわかる(写真11)。

もうひとつ派手なのが、ツル(幹)である。木本なので幹は毎年肥大成長するのだが、一面に棘がついている(写真12)。そう、まるで鋲をいっぱい打ち込んだヘヴィメタルバンドの衣裳のようだ(写真13)。こんなものが林の中でブラブラしている様子はなかなかシュールである(写真14)。

ジャケツイバラ(蛇結茨)の名は、ツルの様子が蛇がからみついているように見えることからついたらしい。なるほど、そんな風にも見える。この植物も普段は気づかないが、花の時期に地面に落ちている花をみつけて存在を知ることが多い。花はあまりマメ科っぽく無いような気もするが、できる実はまごう事なき「豆」である(写真15)。

器用な掴み技の巻きひげ

ここまでで、ツル植物の木登りの仕方をいくつか紹介してきた。根を差し込んで登るもの(ツタウルシ)、吸盤で登るもの(ツタ)、そして巻きついて登るもの(フジ)である。そのほかにも登り方がある。それが巻きひげを使う方法である。ヤブカラシなどブドウ科のツル植物には巻きひげを使って絡みつくものが多い。ヤブカラシの場合は「登る」というよりは「覆う」ことの多い植物だが、その巻きひげは見事である(写真16)。人間の指のように対象物をしっかりと掴んでいる。

収斂(しゅうれん)進化

これまでに紹介してきたツタウルシ(ウルシ科)、ツタ(ブドウ科)、フジ(マメ科)、ヤブカラシ(ブドウ科)はそれぞれ違った方法で登攀(とうはん)する。そして登攀に使う器官は様々である。ツタウルシは根を使うし、ツタは巻きひげの先が変化した吸盤を使う。フジはそもそも茎が相手に巻きつくよう進化しているし、ヤブカラシは茎が登攀用の巻きひげに変化している。さらにツル植物であるセンニンソウ(キンポウゲ科)に至っては、複葉の小葉柄の部分を対象に巻きつくのに使っている(写真17)。

このように登攀に使う部位は様々であるし、登攀するツル植物も様々なグループ(たとえば科)に属している。けれどみな登攀するという同一の目的で身体の一部を変化させ、同じような機能を実現させているのである。こういった進化を「収斂(しゅうれん)進化」と呼ぶ。哺乳類であるイルカが、全然系統の違う魚類と似た姿をしているのも収斂進化のひとつの例だ(最新の進化系統学では「魚類」という単位を認めないのだが、話がややこしくなるのでここでは割愛する)。

生態学の教科書では、植物が多様なグループで様々な器官を変化させて、何かによじ登るという行為を達成していることも、収斂進化のひとつの例として説明されている。

まとめ

今回は色々なツル植物の生き様についてお話をしてきた。様々な系統の植物が、それぞれの方法を工夫して何とかして登攀しようとする。そのこと自体が、この「ツル植物」という生き方が生き残るために有効な方法であることを示しているのではないだろうか。それならば、すべての植物がツル植物になってしまいそうなものだが、現実にはそうなっていない。なぜだろう? すべてがツル植物になってしまった世界、想像するとそれは混沌の極みなのではないかと思われる。直立する樹木や背の高い草がなければ、ツル植物たちは地上で互いにくんずほずれつのバトルを続けるしかない。マウントをとって直接陽の当たる場所に出たと思っても、すぐに他のツル植物が絡んでくる。不毛だ。また、ツルで登れる高さには限界があるのかもしれない。そうなるとツルの登れない高さに樹冠を拡げる植物が出てくるだろう。正解はよくわからないが、読者のみなさんも色々と考えてみてほしい。

ここまで色々な植物を紹介してきたが、ツル植物の世界は魅力的だと思う。ちょっと色眼鏡でみてみると、今まで美観を損ねると思って見ていた道ばたのツル植物が、懸命に(?)生きている健気な生きもののように見えないだろうか。もしくは人に寄りかかることで生きている小狡い生きものかもしれないが。動かない植物にも意外とドラマチックな生があることを思うと、少し自然を見る目が変わってくるのでは?

次回はそんなツル植物を人間がどうやって利用してきたかについて少しお話しようと思う。

今回登場した植物

ノイバラ(バラ科)

イバラ類の中でも最も普通だが、藪をつくるので植生調査の敵。調査地への行く手を阻み、調査プロット内に出たら調査の邪魔。しかし、ときに赤色の混じる白い花弁は美しい。花の匂いを嗅ぐと一時幸せに。

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)

岐阜県立森林文化アカデミー教授。

京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味がある。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近は花粉症が終わって一息ついていたのにPM2.5(おそらく)の飛来によって胸焼けと水鼻がとまらない。

シリーズ里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜

人が手を加えることで環境が維持されてきた「里山」(さとやま)そこで人や植物、獣たちはどのように暮らしているのでしょうか? …

最強のツル植物① 空き地の暴れん坊将軍 “クズ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #1] 植物生態学者・柳沢直教授の新連載がスタート!

最強のツル植物②【前編】 美味い野生植物“フジ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジ!じつはフジって美味しいんです

最強のツル植物②【後編】 林縁の格闘家“フジ”

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジの最強たる所以は?

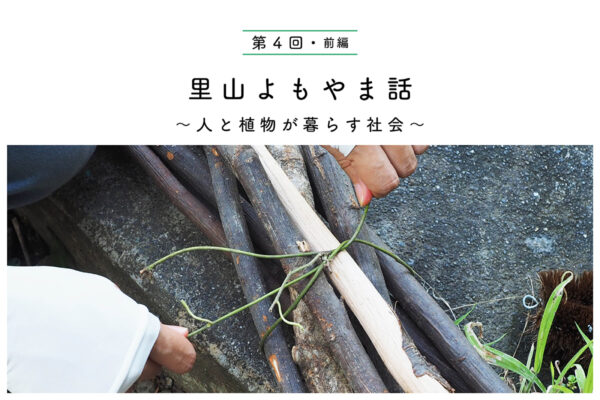

我々の役に立つツル植物【前編】 簡単に作れる「紐」

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] まだまだ「ツル植物」について

我々の役に立つツル植物【後編】 簡単には作れない「篭(かご)」

[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] 熟練技術が光るツルのカゴたち

関連記事

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー

[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画