大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

ちぐさ研究室の研究日誌 #1

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。初回は虫網を使わない虫の捕まえ方を、4回に分けて紹介していただきます。

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

③ビーティング

ーー ここまで「イエローパントラップ」「ピットフォールトラップ」と仕掛け系が続きましたが、次は何でしょうか?

川上 3つ目は、「ビーティング」です。

清水 ビーティングは名前の通り「beat = 打つ」ことで虫を捕ります。

ーー 子どもの頃、木を叩いてクワガタを捕まえている同級生を見て、荒々しくて気が引けたのですが…あれも一つの捕獲方法だったんですね!

川上 原始的な方法ですね。パッと見ただけでは気付かない米粒くらいの虫を生きたまま観察できるのが強みなんです。運が良ければ大きめのカミキリムシなども落ちてくるかもしれません。

ーー なるほど。大きな虫より小さな虫捕りに向いているんですね。

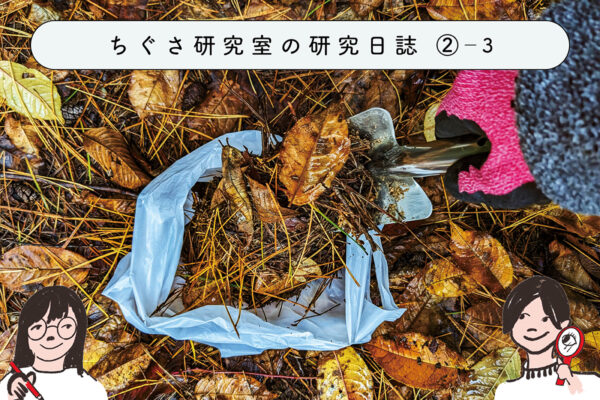

清水 やり方としては、枝や幹を棒で叩いて、枝や葉に隠れている甲虫やクモなどを、下で待ち構えるネットなどに落とします。棒と傘があればひとまず実験できますが、傘で受け止めるのがちょっとな~という方向けに、今回はお手軽な作り方を紹介しますね。

川上 西粟倉の森でやってみると、小さなクモや、ゾウムシの仲間が見つかりました。周辺の木を叩いてみたけどあまり多くは捕れませんでした。より葉っぱが食べられている木や、樹液を多く出す木ならもうちょっと虫が集まっていたのかもしれません。

ーー どんな状態の木だと、虫がたくさん捕れるのか比べてみるのも面白そうですね。

清水 虫捕りに熱中すればするほど難しい技術や大がかりなトラップが必要な気がしてしまいますが、初心に戻ってこんな方法も試してみてはいかがでしょうか。

ーー ビーティングは仕掛けて待つ時間がいらないので、遠くに出掛けた際にもできそうです。ビーティングのやり方は下記を参考に、そして虫捕りの注意点もよく読んで行ってみてください!

(次回へ続きます)

ビーティングのやり方

[材料]

・叩く棒×1

・洗濯ネット(平面の長方形型)×1

・配線カバー(洗濯ネットの対角の長さより長いもの)×2

・紐

・キッチンバサミ

[作り方]

[設置]

コツと注意点

・虫食いが多い木では、より虫が集まっている可能性が!

・叩く前に、周囲にハチの巣がないかよく確認する。

撮影:Atsushi Akiyama

注意点

・私有地に設置するときは、所有者に許可を取りましょう

・公園等に設置するときは、管理者に許可を取りましょう

・設置したまま回収を忘れて放置してはいけません

・ハチや毒を持った虫が集まっているときもあります。採集するときは注意しましょう

・捕まえた虫はその場で放すか、最後まで責任をもって飼いましょう。別の場所に放したり、飼っている途中で逃がしてはいけません

参考文献

『博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう (全4巻)』

少年写真新聞社

共著:小川 誠/奥山清市/矢野 真志

協力:西日本自然史系博物館ネットワーク

https://www.schoolpress.co.jp/topics/item/c-681_1.html

山岸健三,2006.昆虫採集と標本整理(昆虫の生物多様性調査と環境評価のために:2006年版).

http://www-agr.meijo-u.ac.jp/labs/nn006/entomol/manufacturespecimen.pdf

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

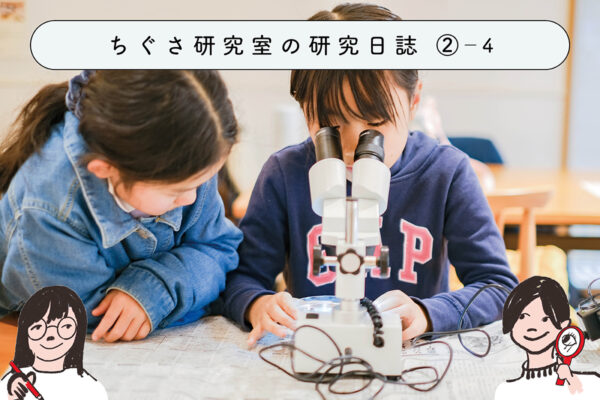

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

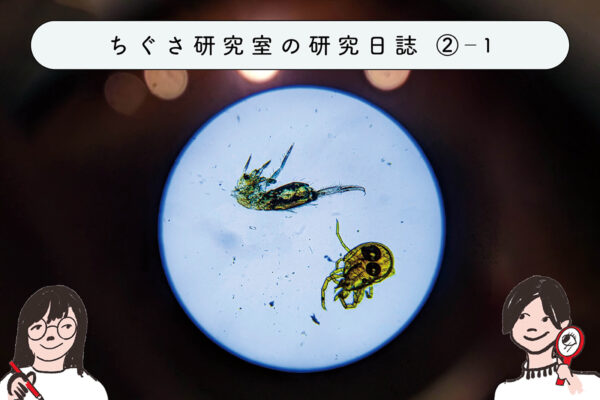

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

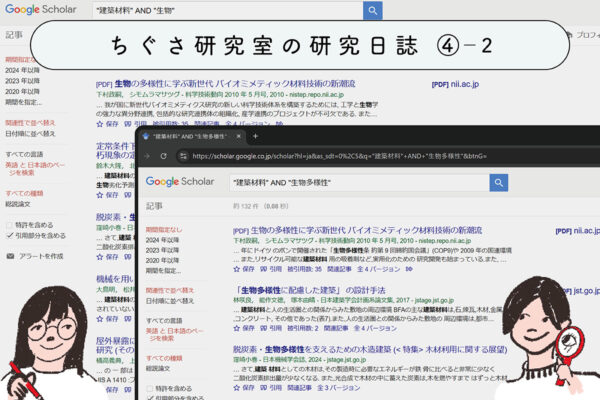

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

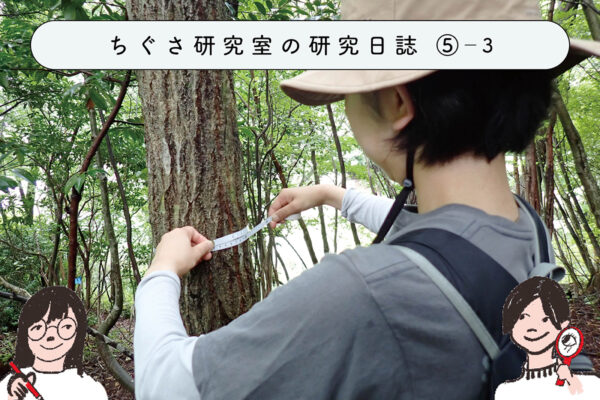

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

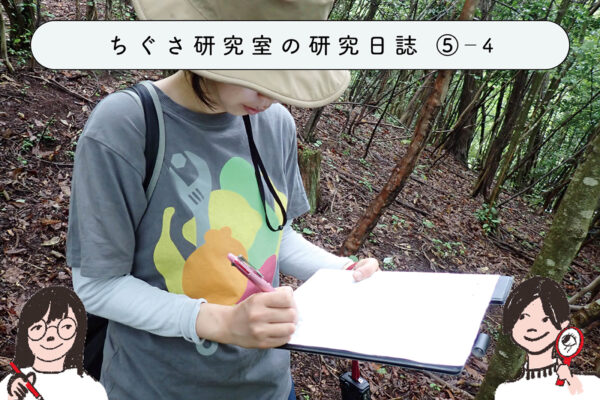

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

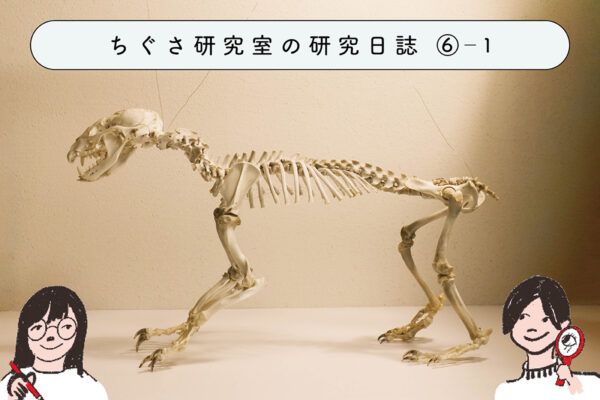

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

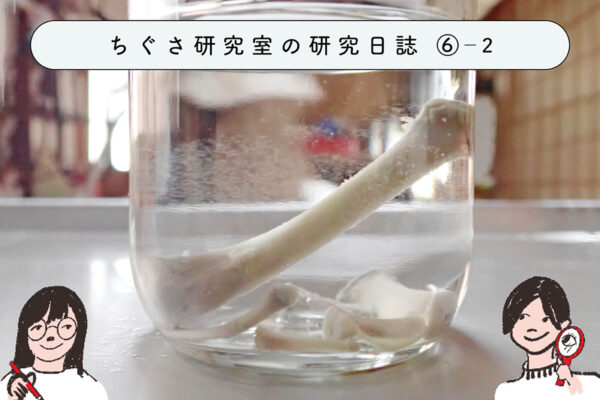

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

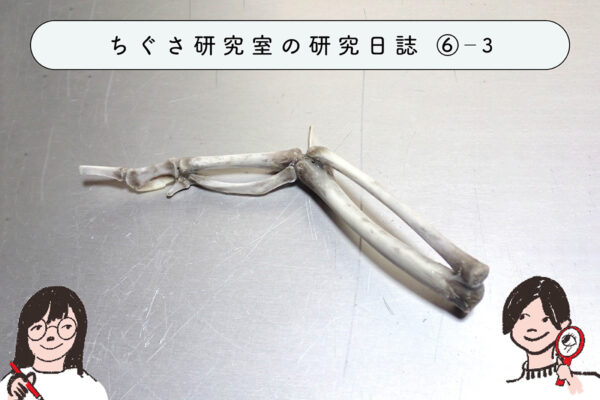

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

森とケモノ

森でケモノに出会ったら、どのようにしたら良いでしょうか。木こりの前田さんに教えてもらいました。 クマ 背中を見せて逃げる …