まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

ちぐさ研究室の研究日誌 #2

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。

第二回の今回は、土の中の生きものの観察方法を、4回に分けて紹介していただきます。

▷①土壌動物は面白い!

▷②吸虫管ってなんだ?

▶︎③土壌動物はどこにいる?

▷④顕微鏡で観察してみる

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

清水 前回は土壌動物を捕獲して観察するための道具を準備しました。今回は、土を採取して、吸虫管で土壌動物を捕まえていきます。

土を採取しよう

ーー 一口に土と言っても違いがあるのでしょうか?

清水 落ち葉などを分解する土壌動物は、エサとなる落ち葉がある湿ったところを好みます。一枚落ち葉をめくってみて、その下に細かくばらばらなった落ち葉があるようなところがねらい目。色んな環境の土を採取して、種類や数にどれくらい差があるかを調べてみてもいいですね。土の採取は、落ち葉がある表面の層だけで十分です。スコップでビニール袋に入れて持ち帰り、できれば当日のうちに観察します。

ーー なるほど、落ち葉の状態で土壌動物がいるかどうか予測がつくんですね。

採取するときの注意点

・私有地で土壌を採取するときは、所有者に許可を取りましょう

・公園等で土壌を採取するときは、管理者に許可を取りましょう

清水 今回は落ち葉がたくさんたまっている谷の土、松葉が積もった乾燥気味の尾根の土、家の庭の土、沢沿いの水はけがよい土、倒木の腐った部分の5種類を用意してみました。

吸虫管を使って土壌動物を捕ろう

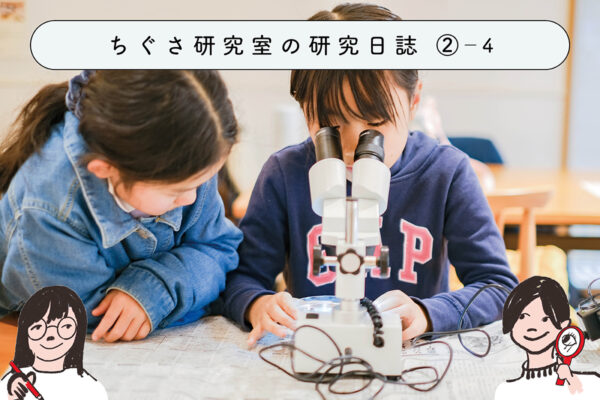

清水 土壌動物採取には村の子どもたちが集まってくれました!小学生3人と一緒に探していきます。

ーー 楽しそう!虫に興味のある子どもたちがいるのはいいですね。

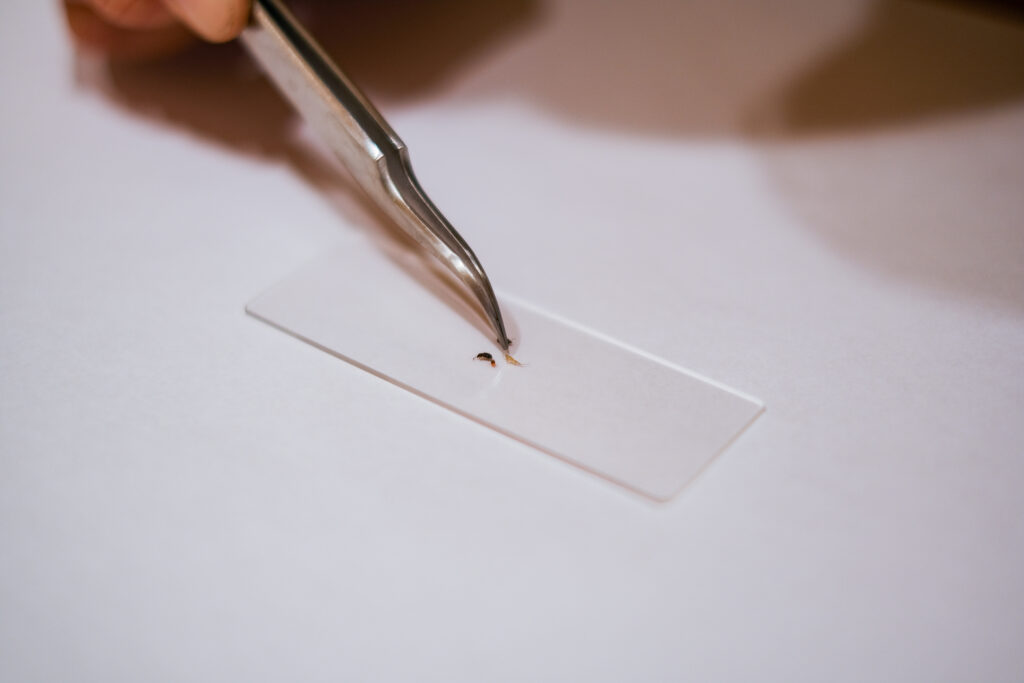

①まずは採取した土を、トレーに広げます。利き手にピンセット、反対の手に吸虫管の吸入口、口でチューブをくわえると経験上最もスムーズに採取ができます。

②ピンセットでちょっとずつ落ち葉や土をかき分けながら、飛び跳ねたりもぞもぞしているものを見つけたらシュッと吸い上げてみましょう。

③吸虫管で吸った虫は管の中に集まります。チューブの先端にガーゼを付けているので、虫が口に入ることはありません。

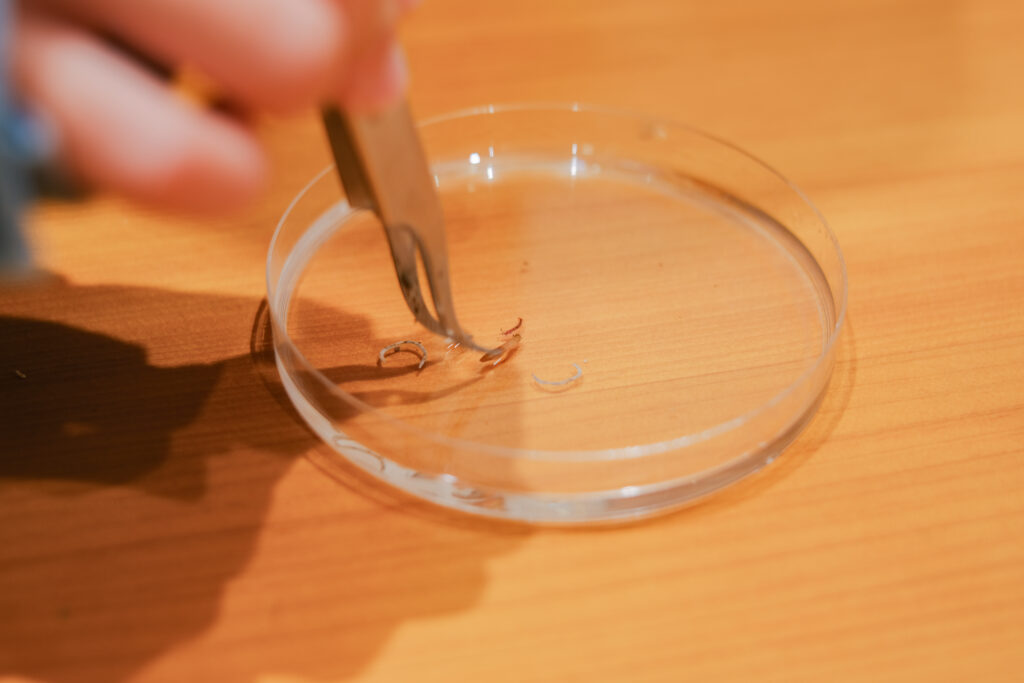

④ある程度大きいものはピンセットでつまんで構いません。シャーレに移していきます。捕獲した土壌動物は生きたまま観察してもいいですが、顕微鏡などで観察する場合はアルコールが入ったシャーレなどの容器に移して動きを止めます。

真剣な顔をして土の中を探しては息を吸い上げているかと思えば、大きな生きものがいるたびにキャッキャしながらピンセットでつまみあげていました。

捕った土壌動物の保管方法

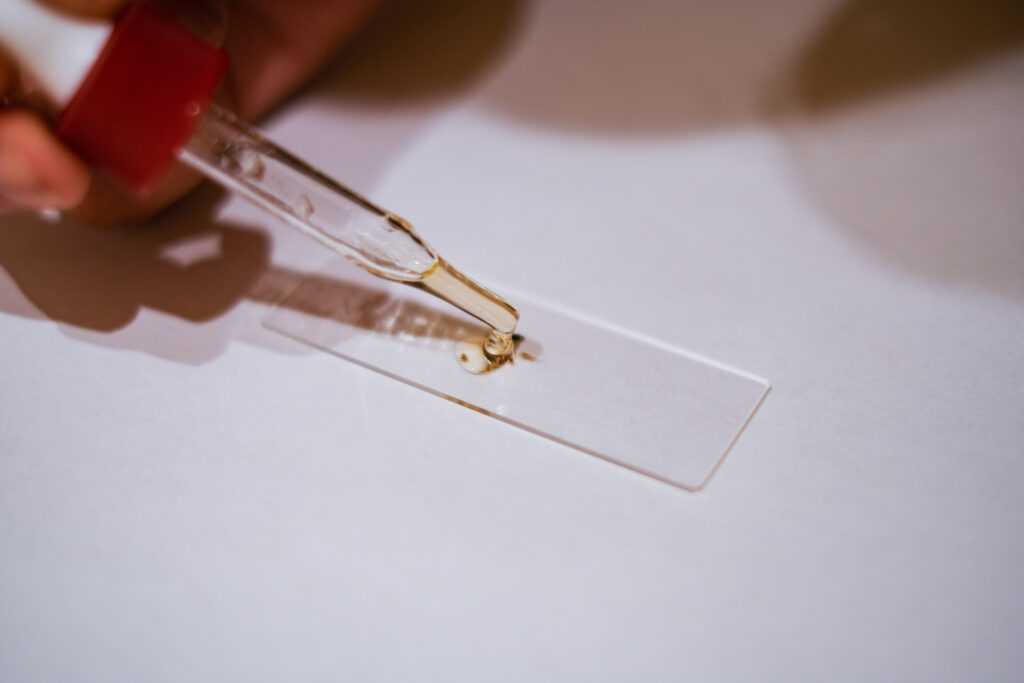

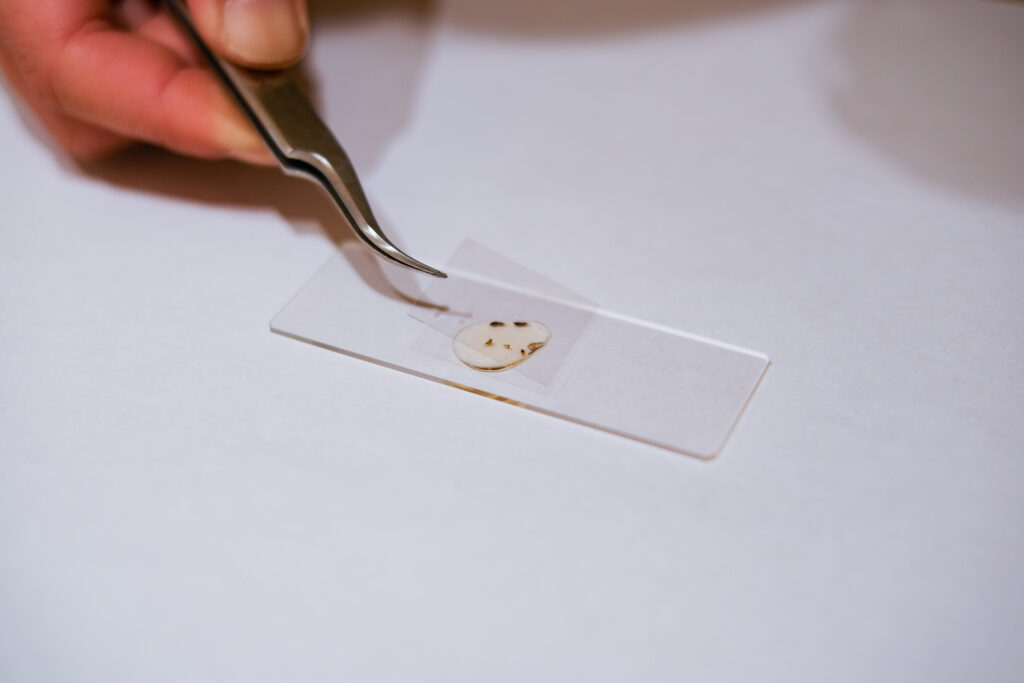

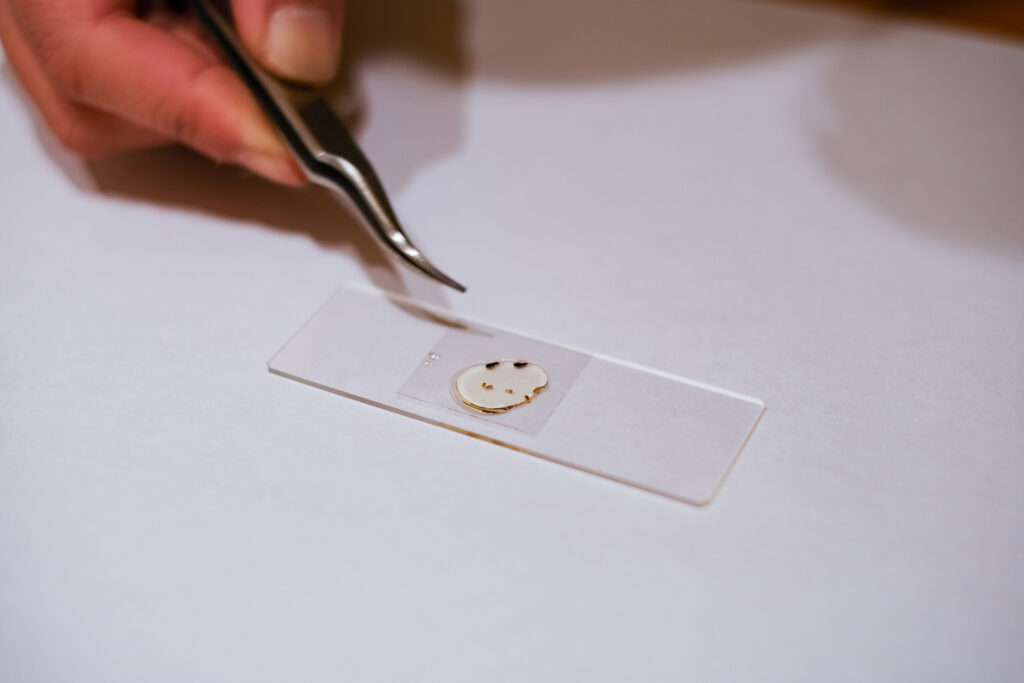

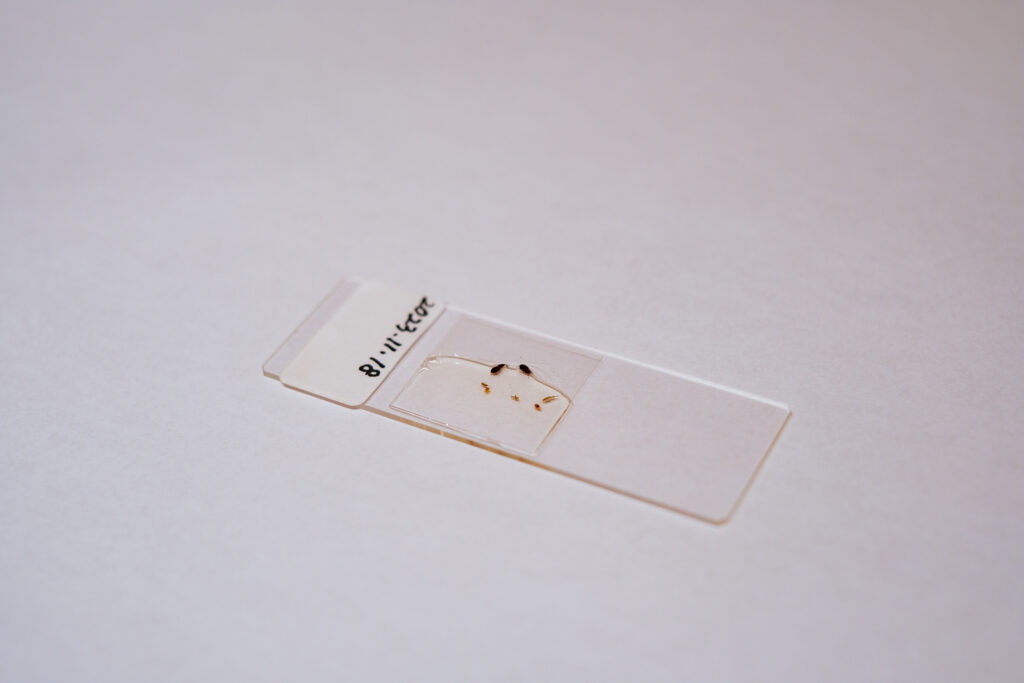

顕微鏡で観察するために、プレパラートをつくっていきます。

[必要な道具]

①ピンセット

②アルコール

③スライドガラス★

④カバーガラス★

⑤ホイヤー試液★

※★マークの材料は、ホームセンターや 100 均では手に入りませんが、通販サイトで購入可能です。

[プレパラートの作り方]

ーー 吸虫管を使った土壌動物の捕獲からプレパラートの作成まで、研究者になったような本格的な内容でした。

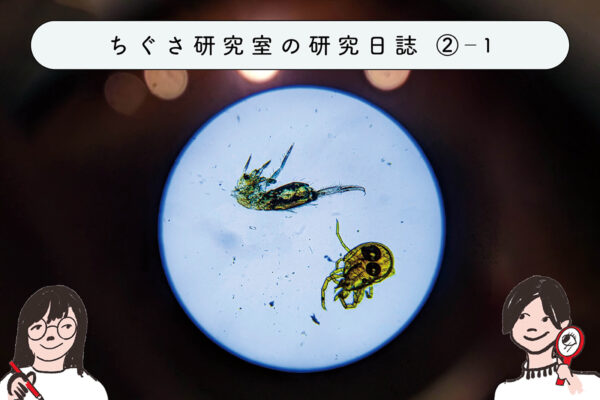

川上 次回は、顕微鏡を使って観察していきますよ。

(つづきはこちら↓)

撮影:Atsushi Akiyama

応用編|吸虫管でも捕まえられない土壌動物を探したいとき

今回は、採取してきた土壌から肉眼で土壌動物を捕獲し、顕微鏡などを使って種類を判別するという方法で行いました。しかし、この方法では肉眼では見つけにくい土壌動物を取り逃してしまいます。特に落ち葉に付いている土壌動物たちは見逃している可能性が高いです。そんな小さなサイズの土壌動物も見つけるためには、「ツルグレン装置」と呼ばれる装置を使う方法があります。

ツルグレン装置とは?

土壌動物は、普段暗い場所で生活をする種類が多いため、光や乾燥が苦手です。そのため、電球などを上から当てると、光から逃げ、土壌動物は下に移動します。

ツルグレン装置は、この性質を利用した捕獲装置です。数日間土壌に電球を当て、下にエタノールを入れた容器を用意しておくと、土壌動物が容器の中に落ちてきます。2L ペットボトルなど、身近に手に入る材料で簡単に作ることができます。数日間実験を続ける余裕があるときは、ぜひチャレンジしてみてください。

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

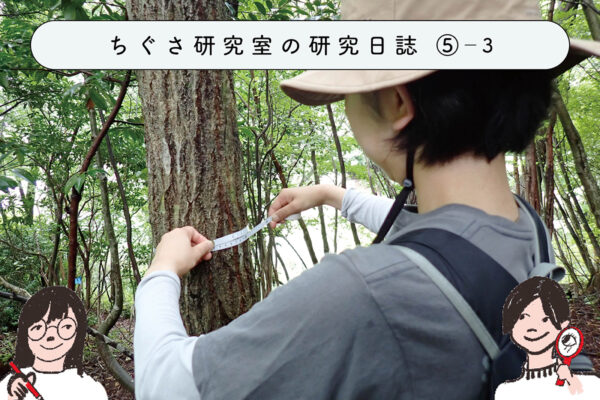

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

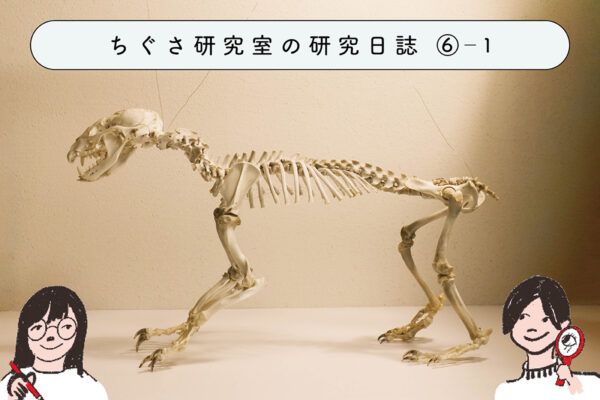

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

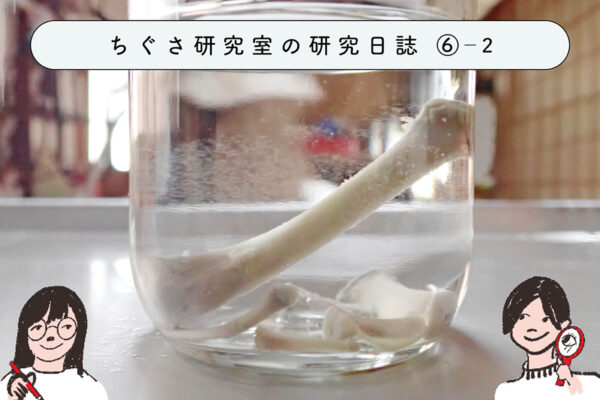

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

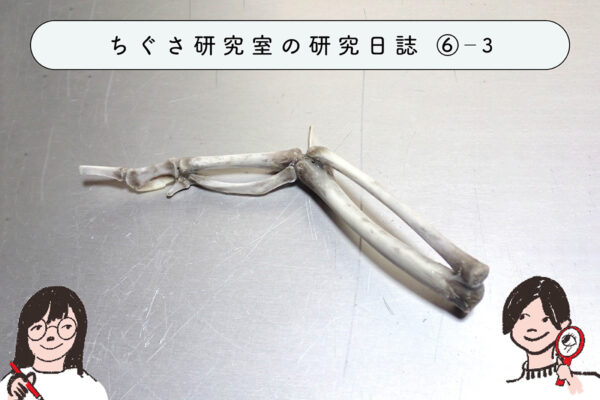

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

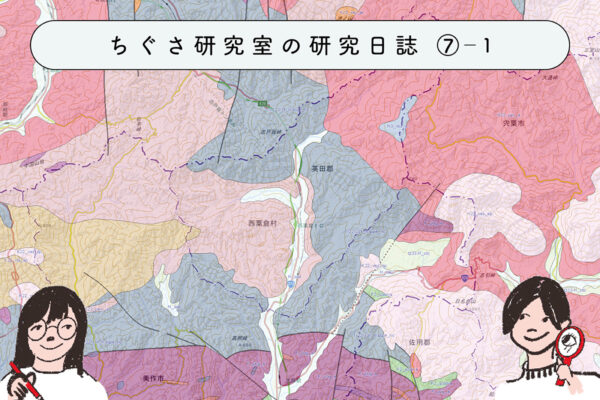

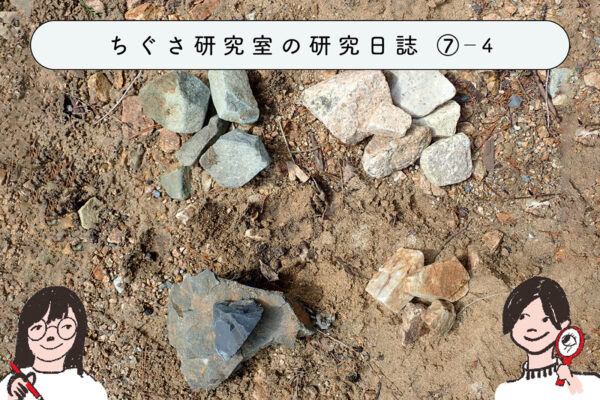

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

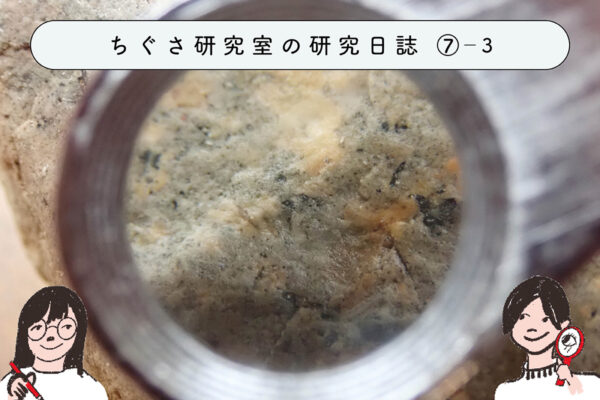

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

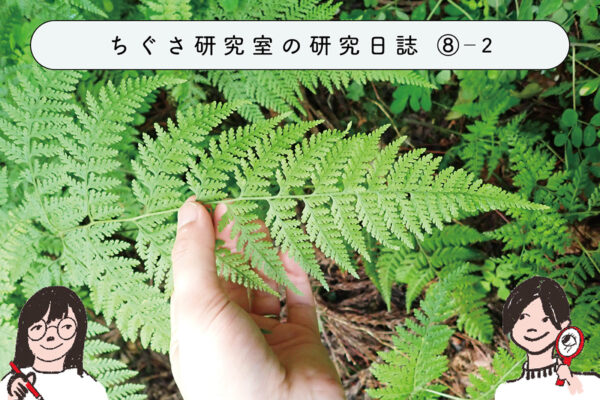

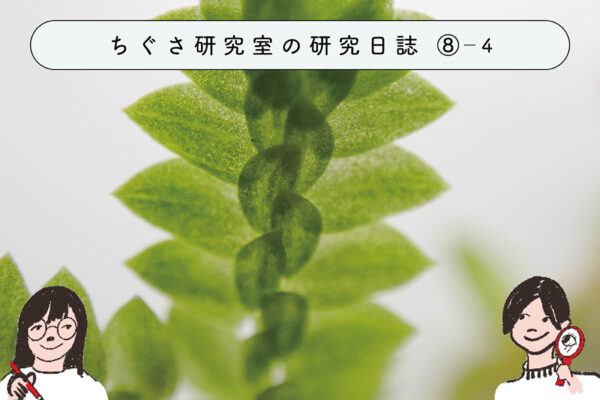

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

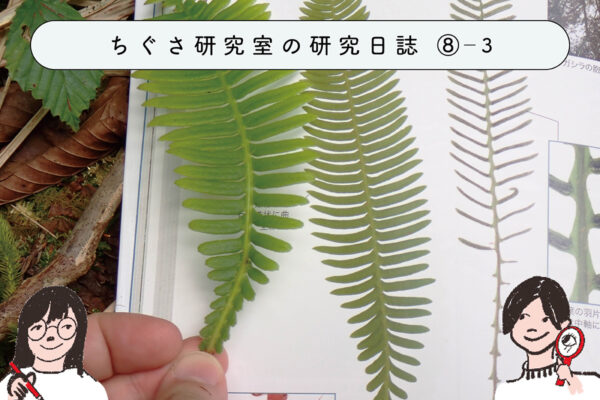

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

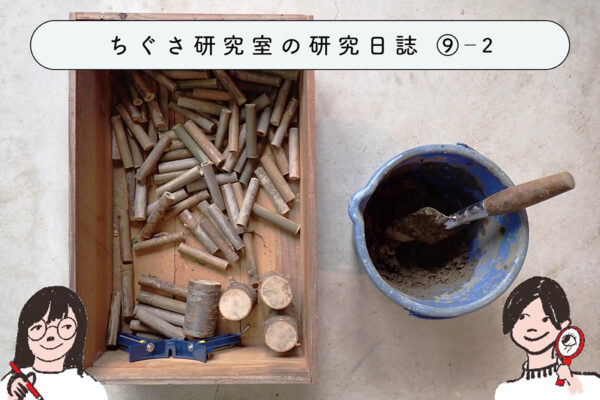

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

関連記事

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~

木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

森とケモノ

森でケモノに出会ったら、どのようにしたら良いでしょうか。木こりの前田さんに教えてもらいました。 クマ 背中を見せて逃げる …