身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

ちぐさ研究室の研究日誌 #7

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。

第7回のテーマは「石」!ちぐさ研究室のお二人も専門外の石について、一緒に調査に出掛けてみましょう!

▷①どんな「石」があるか知りたい

▶︎②石の採集に行こう!

▷③石の種類を調べよう!

▷④石調べのまとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

採集の準備をして、いざ出発

ーー 前回までで、西粟倉村内に分布している岩石の種類の目星をつけることができました。

川上 早速、野外に出て採集に行きましょう。まずは持ち物の確認です。

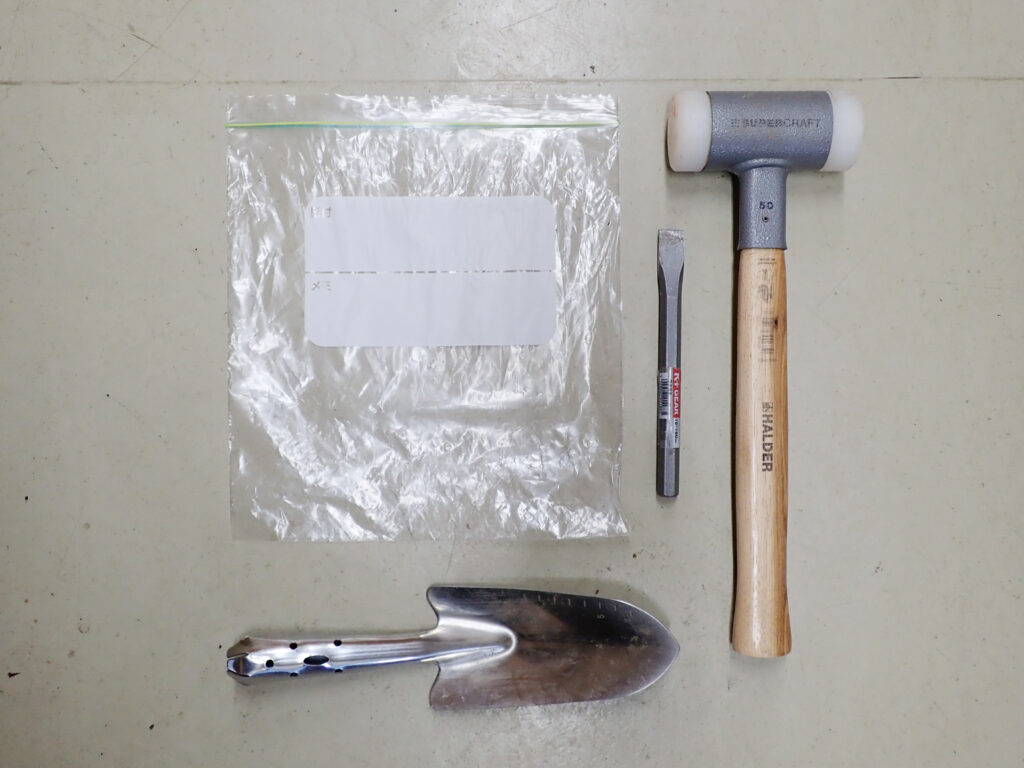

岩石採集のための道具

清水 ハンマーとタガネは石を割るために使います。タガネは大きな石の割れ目を利用して塊を採取する際に便利です。専門家は岩石用のハンマーを使用するそうですが、今回はホームセンターで入手可能な種類のハンマーを準備しました。石が粉々になったときに扱いやすいように、スコップも準備しておくとよいでしょう。

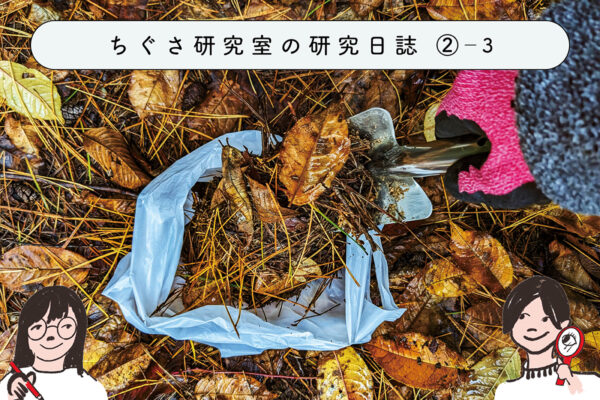

また、採集した石を持ち帰るための袋ですが、長距離を持ち帰る際は新聞紙やタオルなど、緩衝材もあると便利です。今回は村内で移動距離も短いのでジップロックを利用しました。

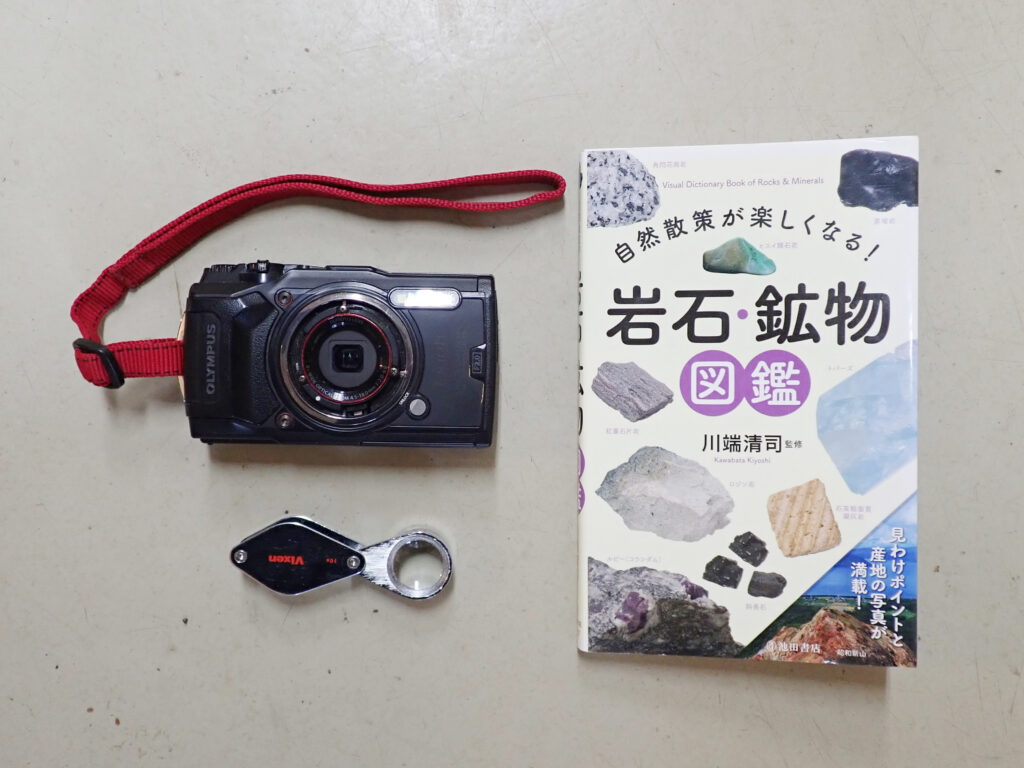

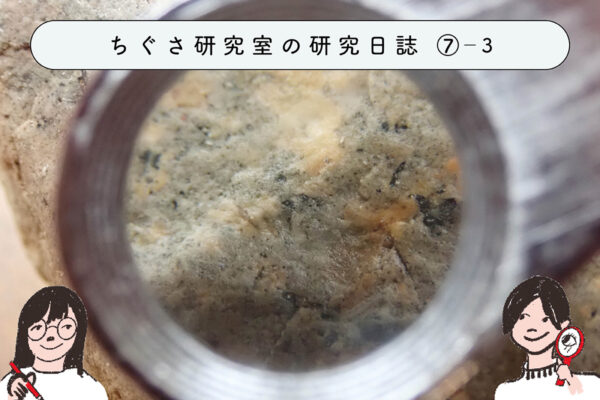

岩石観察のための道具

・ルーペ

・カメラ

・図鑑

川上 ルーペは、岩石中の細かい構造の違いが、種類を見分けるポイントになります。肉眼では見えない細かい構造を観察するために使います。また、カメラで岩石を採集した場所の地質や周りの岩の特徴などの記録を行います。図鑑には、私たちは『観察を楽しむ 特徴がわかる 岩石図鑑』(著者:西本昌司/発行年:2020年/出版社:ナツメ社)を用意しました。

ーー 落ちている石を拾うのでなく、岩石を割って採取するのですね!これはダイナミックな調査になりそうです。

清水 石を採取する時は、必ず採取場所の所有者に許可を取ってくださいね。

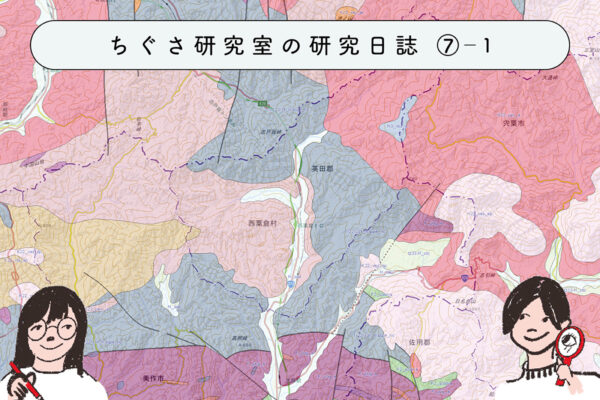

地図を頼りに岩石のある場所へ行ってみよう

川上 前回選んだ複数の地質の場所を中心に、村内を回っていきます。まずは、地質図上で地質が「花崗岩」であると推定されている地帯に向かいます。地質図と道路の地図を照らし合わせながら、おおよその場所付近の林道を走っていると、岩が大きく露出している場所(露頭)を見つけました。

露頭は、転がってきたわけではなくこの場所に長くある地質を反映しています。そのため、露頭を見つけることができると、この地点の地質から生まれた岩石を採取することができる確率が高くなります。

ーー 露頭かどうかはどうやって見分けるのですか?すね。

清水 海岸や川沿いの崖、道路工事後にできている崖など、岩場が大きく露出している場所が露頭になります。岩などのように地面から切り離されておらず、地表に岩盤がむき出しになっているところ、とも言えるかもしれません。

※崩れやすい場所の可能性もあるので、露頭に近づいて観察・採取をするときは周囲の安全に注意しましょう!

岩石を採取してみよう

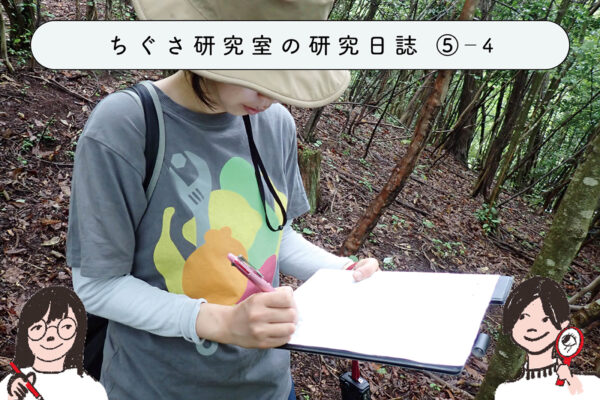

川上 ここは村有林の敷地内で、今回、岩石の採取にあたり許可を頂きました。それでは早速、岩石を採取してみます!

タガネを岩の割れ目に当てて、上からハンマーでたたいていきます。

今回はちょうど良い場所に割れ目があったので、少しの力で割ることができました!割れにくい場所や、硬い岩石の場所では、軍手やゴーグルなど、手や目を保護するものを準備しておくと安心です。

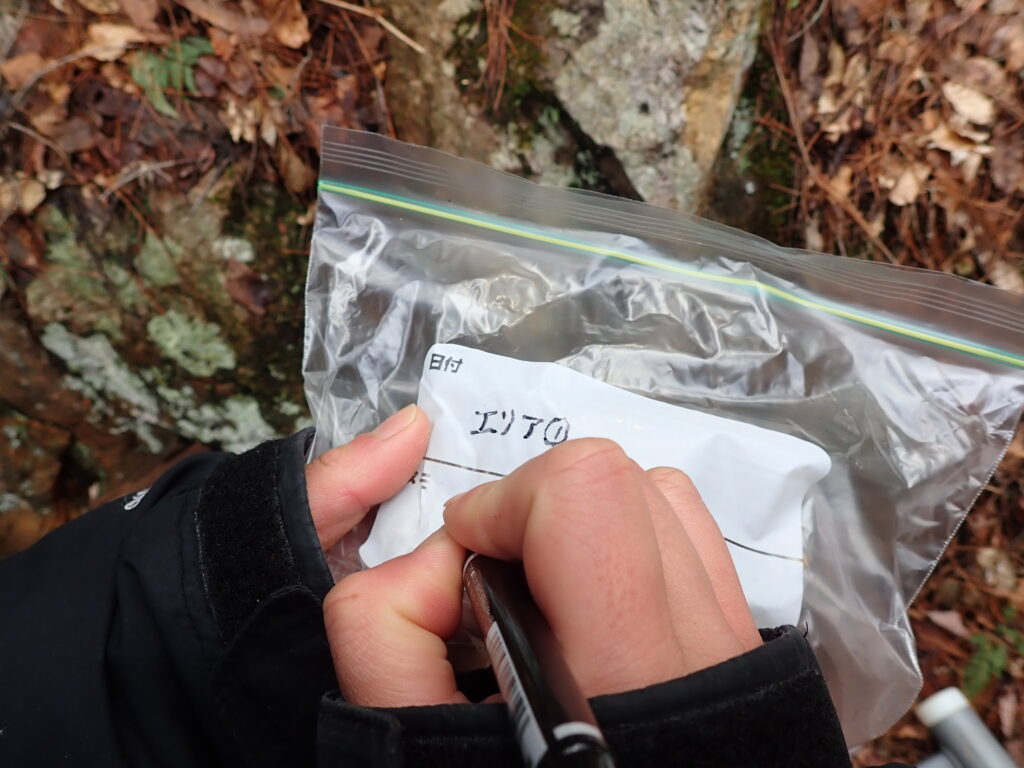

採取した石は、採取地や日付を記録した採集用の袋に入れて持ち帰ります。

清水 次に、地質図上で泥質片岩とされている、村内東部の地域に向かいました。ここでは、人工林の土壌下に露出している、岩盤から採取を行いました。

見かけによらずもろい岩盤だったため、採取はスムーズにできたのですが…。

どうも、先ほど採取した岩石と特徴がほとんど同じに見えます…。本当に地質は違うのか、自信がなくなってきました。

ーー うーん、確かに写真を見比べても同じ岩から採取したように見えますね。

川上 地質図(前回参照)からも分かる通り、西粟倉では複数の地質が入り組んで存在しています。今回は地図と照らし合わせながら目的の地質の場所をめがけて探しに行きましたが、異なる地質間の境目のような場所だったこともあり、どちらも同じ地質を採取してしまった、という可能性もあると考えました。また、過去の災害や地盤の動きなどの影響で、地質図上で示されている地質の種類と、地表面に露出していて採取しやすい場所の地質が違っている、という可能性もあるのかもしれません。

清水 今回は違う種類の岩石を集めてその違いを観察したり調べたりすることが目的なので、できるだけ多くの種類の岩石を集められる方法に変えた方が良さそうです。

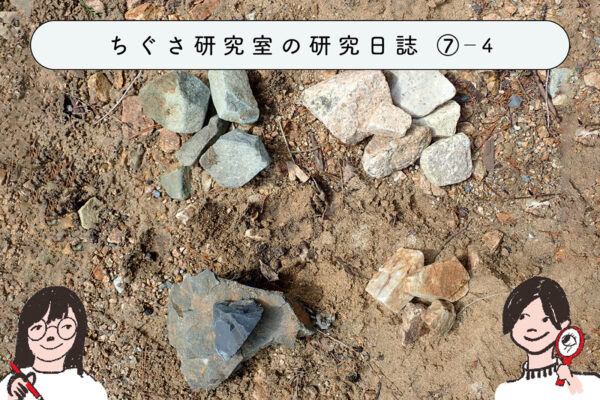

そこで、村内各地の地質から流れてきた岩石が集まっているであろう、村有林を流れる渓流から採取することにしました!

ーー なるほど、川の近くは様々な石が流れ着くわけですね。

川上 渓流の周りを歩いて数分間探しただけでも、色や構造の細かさの違う、大きく4種類の岩石を集めることができました!

清水 今回は、これらの岩石を持ち帰って、種類を調べてみたいと思います。

(次回へつづきます)

注意点

- 石を採取する時は採取場所の所有者に許可を取りましょう。

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

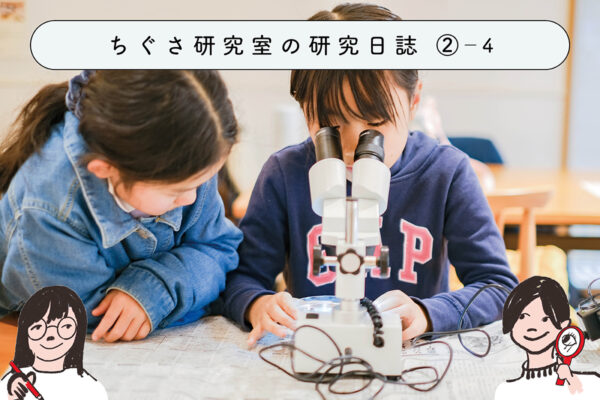

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

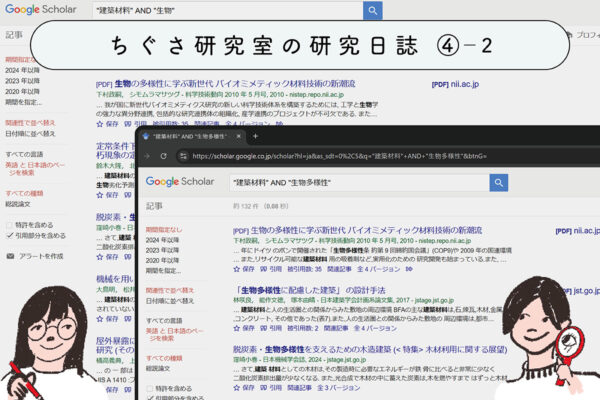

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

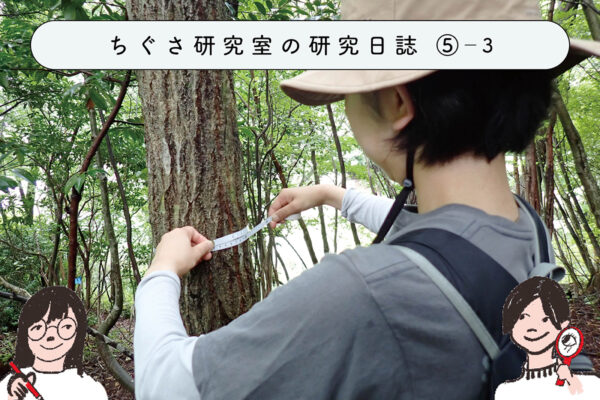

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

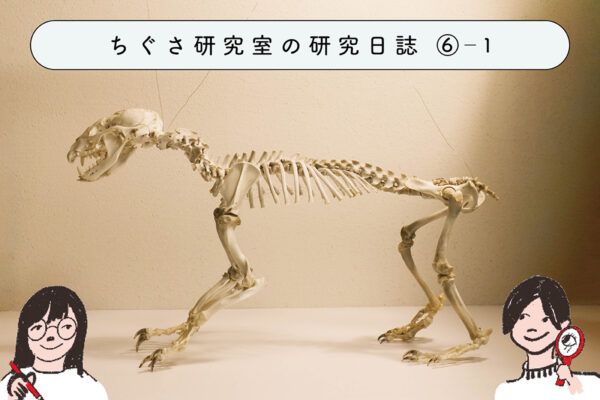

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

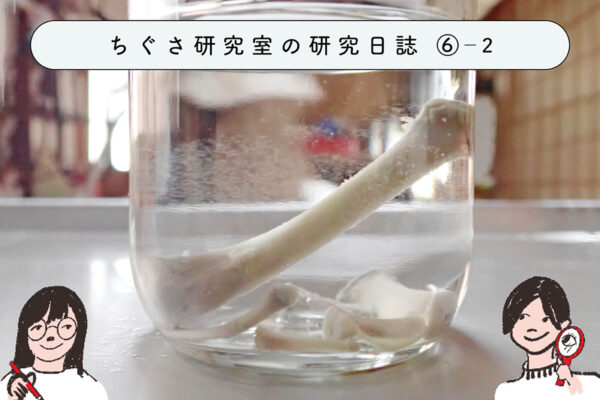

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

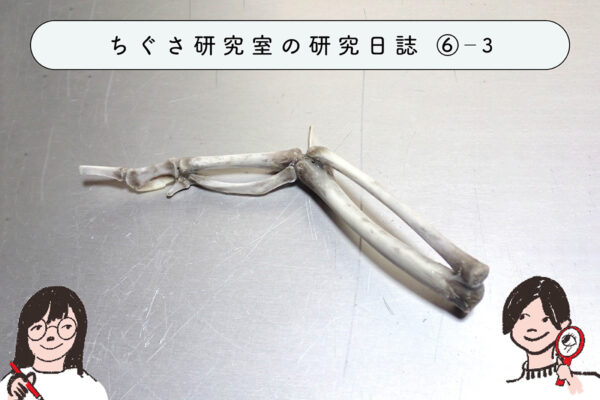

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

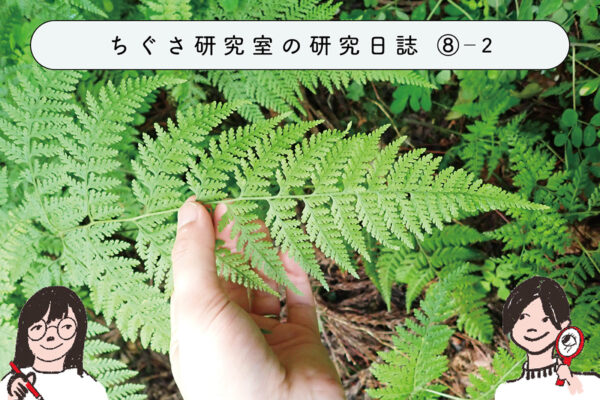

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

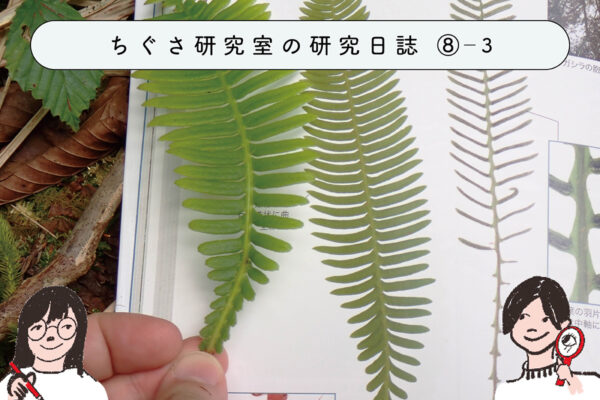

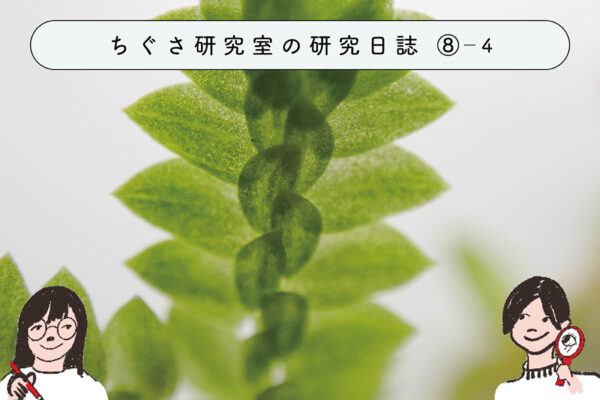

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

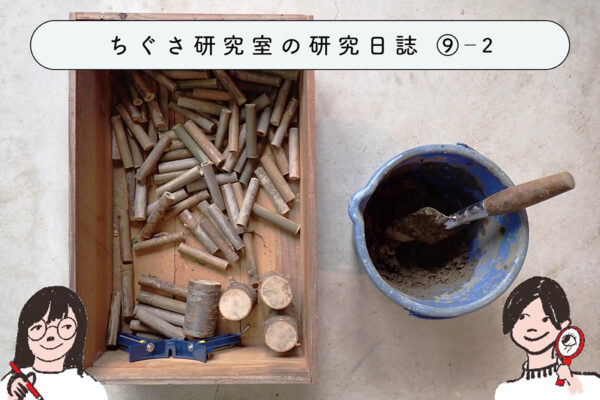

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

伊豆石の蔵 | 廻船で運ばれた天竜杉と伊豆石

[森林文化遺産を訪ねて] 静岡県浜松市には、伊豆半島で採掘された伊豆石を使った古い石蔵がいくつも現存します。浜松市の中野町に残る明治期に建てられた …