身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

ちぐさ研究室の研究日誌 #7

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。

第7回のテーマは「石」!ちぐさ研究室のお二人も専門外の石について、一緒に調査に出掛けてみましょう!

▷①どんな「石」があるか知りたい

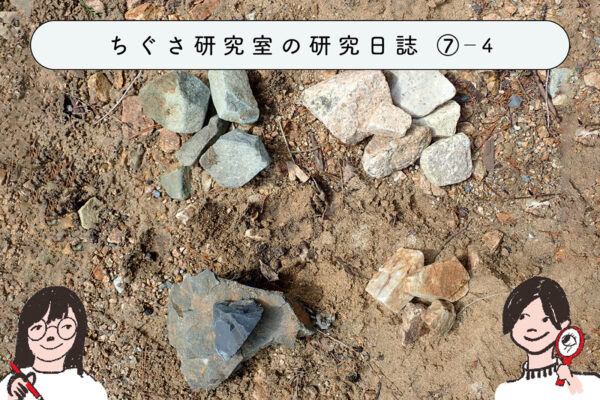

▷②石の採集に行こう!

▶︎③石の種類を調べよう!

▷④石調べのまとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

採集した石をどうやって調べる?

ーー さて、たくさんの岩石を採集できました!持ち帰った岩石はどのように調べていくのでしょうか?

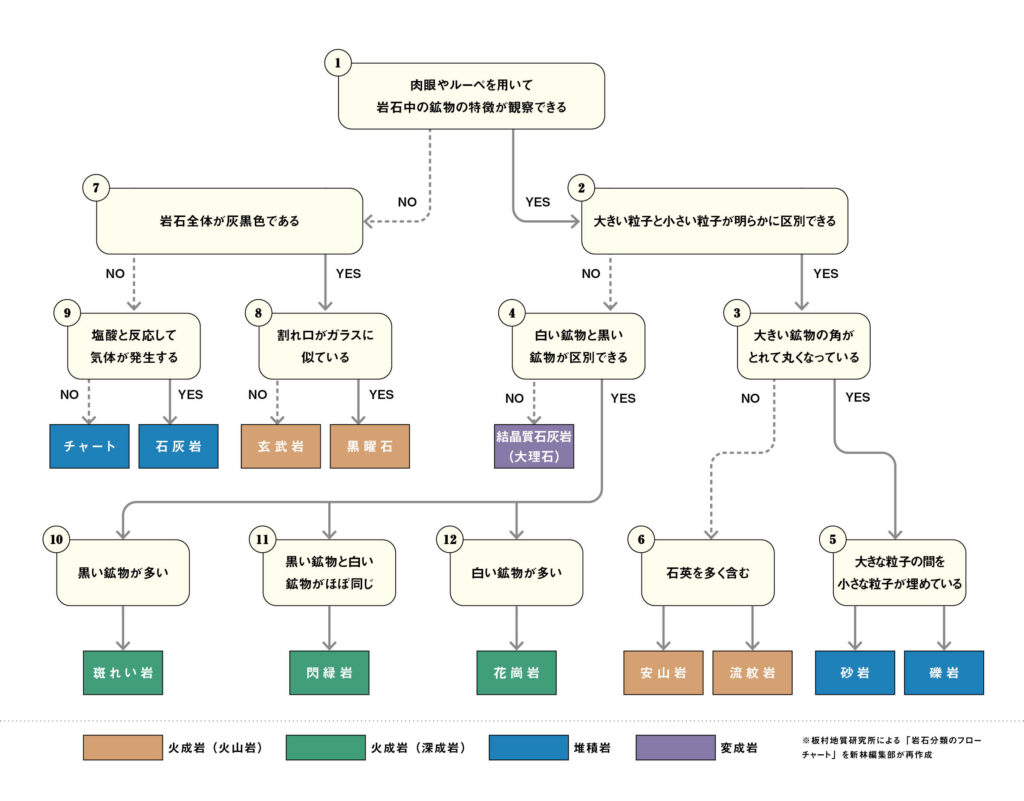

清水 岩石を本格的に調べようとすると、薄く薄くスライスした岩石に偏光を通過させて、含まれる鉱物やその状態を検査する岩石偏光顕微鏡を使った分析や、X線を使った粉末解析による同定がありますが、今回は肉眼でおおよそのあたりをつけてみましょう。

参考にしたのは板村地質研究所の『岩石の分類法ー肉眼で見分けるための基礎知識』です。

ーー チャートに沿って調べていけるわけですね。とても分かりやすそうです!

採集した石を分類してみよう

川上 これに沿って、分かるものから取り組んでみましょう。『②石の採集に行こう!』でグループに分けたものを、順にじっくり見てみます。

まずはこちら。

色は薄灰色~水色など暗い色で、中に大小様々な鉱物が入っているように見えます。

清水 ルーペを使うといろいろな鉱物を観察できそうなまだら模様です。ここからは冒頭のフローチャートに沿って分類してみます。

ーー チャート1の「肉眼やルーペを用いて岩石中の鉱物の特徴が観察できる」はYESなので、次はチャート2の「大きい粒子と小さい粒子が明らかに区別できる」かどうかですね。

川上 大きい粒子と小さい粒子の区別は曖昧で難しい気がする…。できない方に進んでみようか。次は、白い鉱物と黒い鉱物を区別できる?

清水 白と黒と、風化したような茶色もあるね。そうすると、図の黄緑色で示された深成岩のどれかのようだね。

川上 白が多い気がするから、花崗岩かな?図鑑を見てみよう。『岩石図鑑』によると、「一見ゴマ塩おにぎりや鮭フレーク入りおにぎりのようにも見えるかもしれません。」と書いてあるけど、これもそんな感じ!じゃあこれは花崗岩ということにしよう。

清水 次はこちら。

色は白~褐色で、(1)と同じく中の構造が分かりやすく、(1)よりも大粒の鉱物などが多い感じ。さっきのよりもひとつひとつの構造が大きくてとげとげした印象だね。

川上 うん、風化が(1)より進んでいない感じがする。フローチャートでたどってみると、(1)と同じく深成岩のどれかのようだね。拡大した写真を見てみると、あきらかに白色の構造が多いね。半透明の白い部分は石英なのかな。

清水 これも花崗岩のようだけど、さっきのと色味も大きく違うように見えるなあ。図鑑によると、花崗岩にはたくさんの種類があるから、見た目が違うからといって種類が違うわけではないみたい。ほんとうに同定しようと思ったら別の方法を試さないといけないかもね。

ーー (1)と(2)は、俯瞰写真を見ると全く違うように見えますが、チャートに沿っていくと同じところにたどり着いたのが面白いですね。確かに、接近写真の印象は似ているような…?

川上 続いて色は褐色で(2)と似ているものもありますが、中の構造物が(2)と比べて見えにくいこちら。これは組織というより一種類の塊に見えるけど…もしかしてこれは岩石ではなくて鉱物なのかな?

清水 岩石と鉱物って何が違うの?

川上 鉱物と岩石の関係は、米粒と混ぜご飯の関係に似ていて、鉱物は原子の集合体でどこをとっても同じ決まり(化学組成、結晶構造)をもっている天然の固体で、岩石はいろんな鉱物が集まってできた集合体でなんだって。

ーー 面白い例えですね。鉱物の方が調べるのが難しくなさそうです。

清水 これは鉱物でいうと、石英に近い特徴を持っているように思うけど…

川上 そうだね、石英は透明感があることや、割れ口にガラスのような光沢があること、と書いてあるよ。

清水 なんとなくあるかも…笑

ーー では(3)は、鉱物の石英に暫定ですね。

川上 最後に、色は黒っぽく、中の構造物がほとんど見えない、一番特徴的なグループであるこちら。

これは明らかに一つだけ違うね。まだら模様が見えない、均一な黒っぽい岩石だね。

清水 フローチャートでたどっても、岩石中の鉱物や特徴が観察できなくて、岩石全体が灰黒色だね。

ーー そうすると、チャート8「割れ口がガラスに似ている」かどうか。NOなら玄武岩、YESなら黒曜石になるようです。

清水 黒曜石は割れ口がガラスに似ているというけど、図鑑で見てみると本当につやのある断面だね。この石をちょっと割ってみたけど、あまり表面の質感と変わらないな。

川上 玄武岩かな。図鑑で見てみると、いくつも種類はあるけど、気泡がない玄武岩ととてもよく似ているように見える。

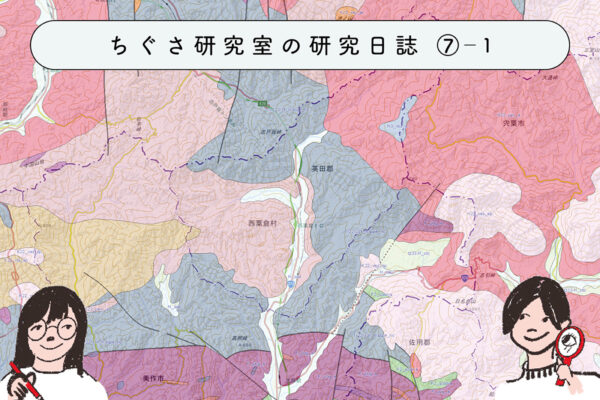

西粟倉村では地質に玄武岩が含まれているし、可能性は十分あるんじゃないかな。

ーー これで全ての岩石の同定が終わりました。

清水 拾ってきた石を確実に同定することは今の段階では難しいけど、西粟倉村の地質と大きな相違がない推察となって、すごくおもしろかった!

川上 次回は、調査の振り返りと、もっと本格的な調査方法について紹介します。

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

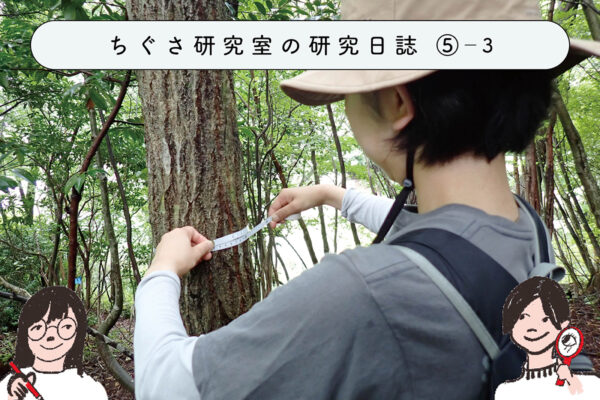

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

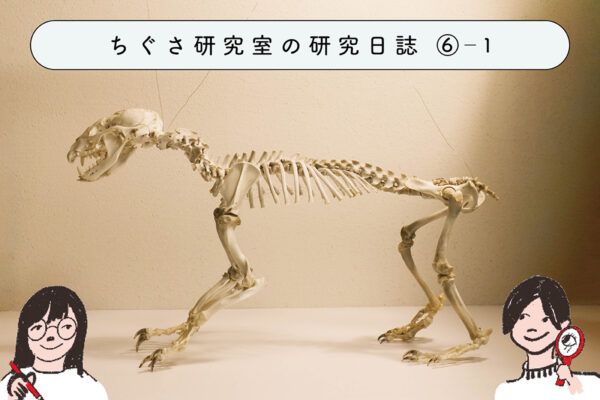

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

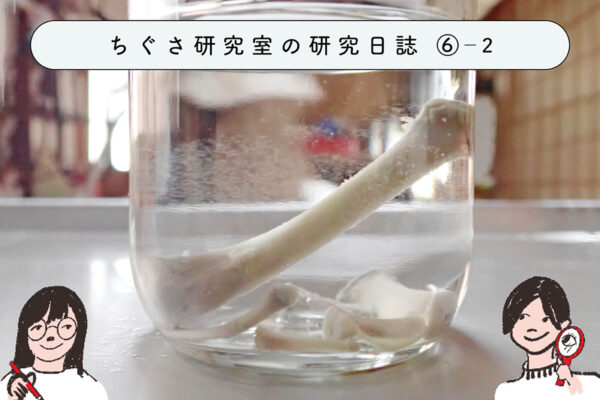

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

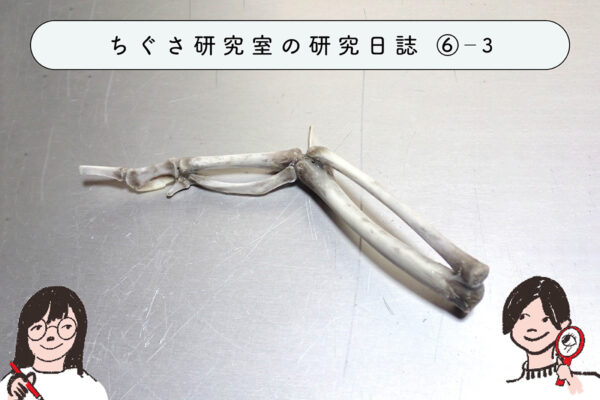

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

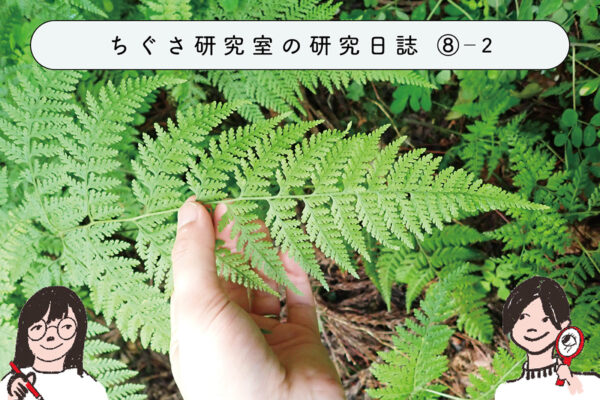

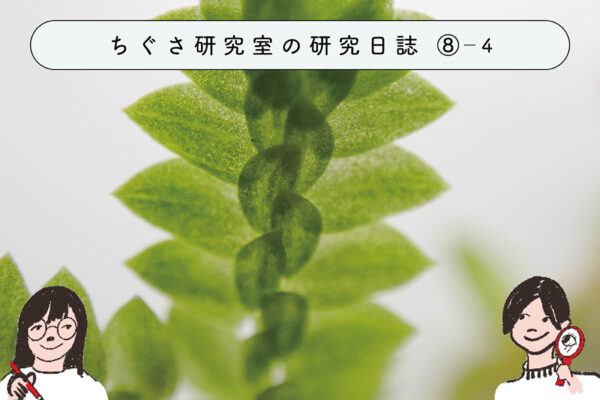

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

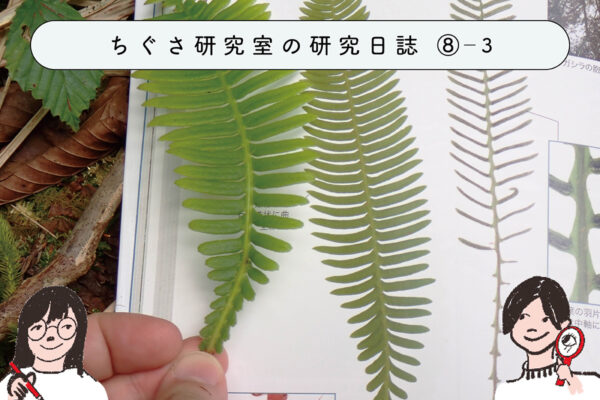

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

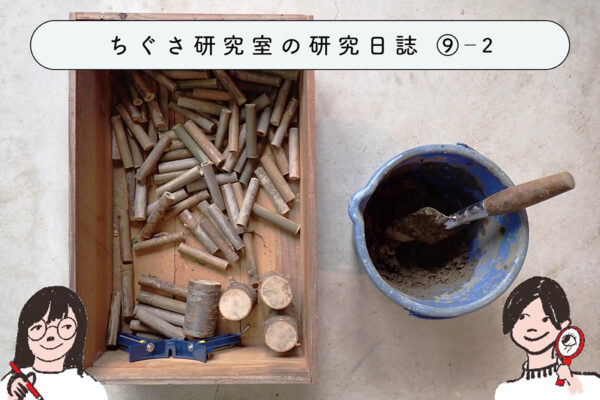

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

伊豆石の蔵 | 廻船で運ばれた天竜杉と伊豆石

[森林文化遺産を訪ねて] 静岡県浜松市には、伊豆半島で採掘された伊豆石を使った古い石蔵がいくつも現存します。浜松市の中野町に残る明治期に建てられた …