初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

ちぐさ研究室の研究日誌 #8

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。第8回のテーマは「シダ」です。前回の石に続いて、ちぐさ研究室も初心者の分野に取り組みます。みなさんも一緒にシダ植物の世界を楽しんでいきましょう。

▷①シダ植物ってなんだ?

▷②シダ植物の観察ポイント

▷③シダ植物を同定してみよう

▶︎④まとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

シダ植物は種類が減っている?

ーー 前回のシダ植物同定は順調に進みましたが、その後はどんな調査をしていったのですか?

川上 その後も見つけ次第、同定を繰り返し、今回の調査では、次の13種(1種未確定含む)が見つかりました!事前に村内の山の現場で仕事をしている知人に「シカの食害で、昔に比べて種数がものすごく減った」という話を聞いていたので、思ったよりも見つけられてひとまずよかったです。

住宅街:スギナ/イヌワラビ/イノモトソウ/ヤブソテツ(?)

岩 肌:ヤマヤブソテツ/クマワラビ/ゼンマイ

スギ林:イノデ

林 縁:シシガシラ/クラマゴケ/オシダ/ノキシノブ

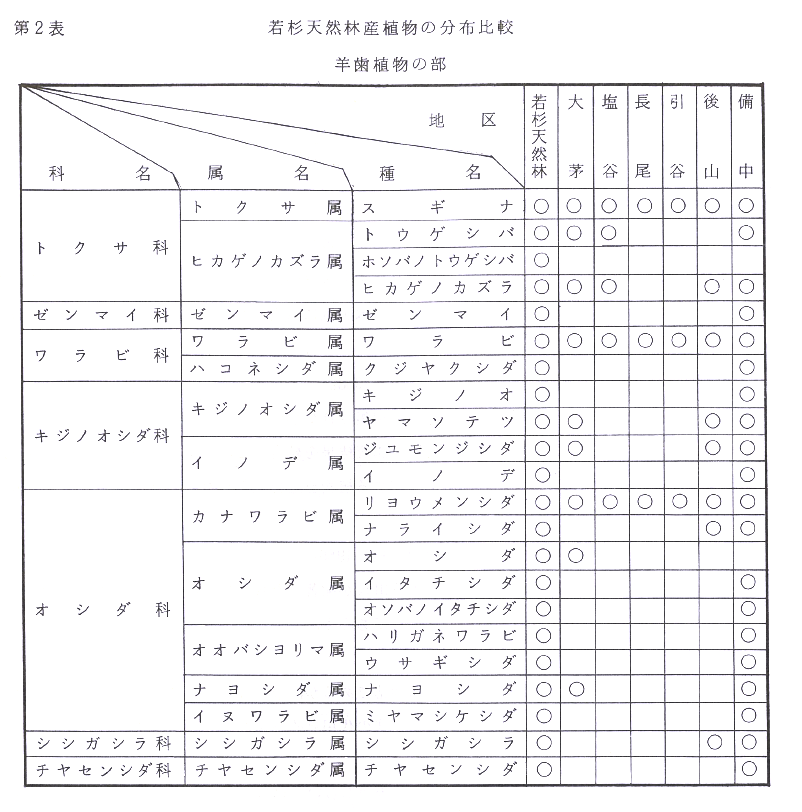

清水 ただ、西粟倉村の図書館にあった「西粟倉村若杉天然林調査報告(1960)」では、1ha(100m×100m)の調査地2箇所で22種が見つかっている記録もあるので、やはり数はずいぶん減ったのかもしれません。

ーー シカの食害はこんなところにも影響しているのですね。シダ植物が見分けられるようになってくると、今後の種数の変化に敏感になれそうです。

西粟倉で見つけたシダ植物たち

川上 さてさて、見つけた中には特徴的なものもいくつかあったので紹介します!

まず、いかにも「草」という風貌のこちら。これも立派なシダの仲間で、「ノキシノブ」といいます。細かい根を出して樹皮や岩に着生する「着生植物」で、標高約1,000mのミズナラに宿を借りていました。

ーー これもシダの仲間なんですね!確かに、直接地面から葉っぱ(葉柄)が出ています。

清水 後日、川上が岡山市に出かけたとき、街中の街路樹で西粟倉で見つけたよりもびっしりと着生したノキシノブの写真を送ってくれて、ふたりで盛り上がりました。

川上 次に「クラマゴケ」。よく作業道(土を切り盛りしてつくられた、山の中の舗装されていない道)に生えているのを見るも正直あまり気に留めていなかった植物なのですが、ぼーっと図鑑をぱらぱらしていたら「よく見るあの植物では?」と気付いてシダ植物と発覚。

ーー 様々な植物に紛れているのに、よく見つけましたね!

清水 「主茎にはまばらに、側枝には密に葉がつく」ことがよく似る「ヤマクラマゴケ」との違い。拡大して観察すると規則的な葉のつき方が美しい!

ーー 本当だ!凝ったデザインですね。

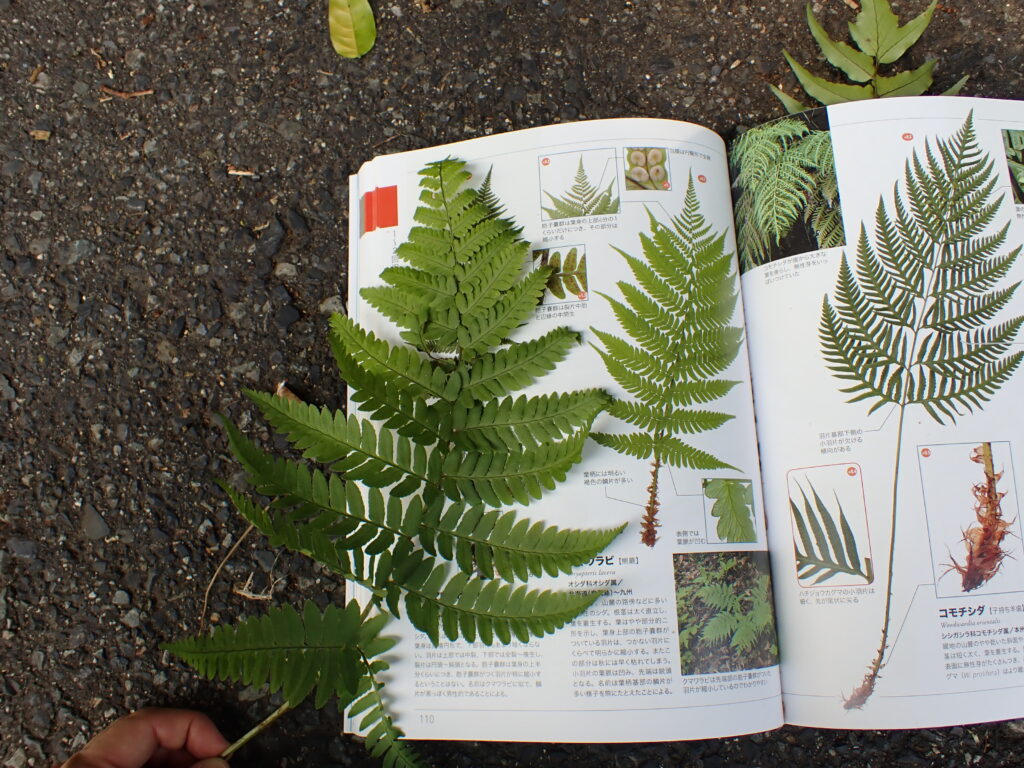

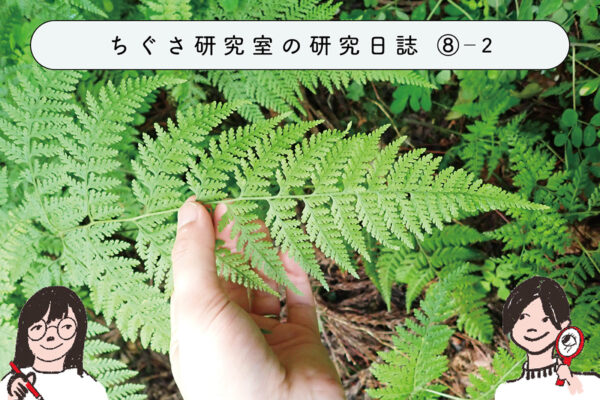

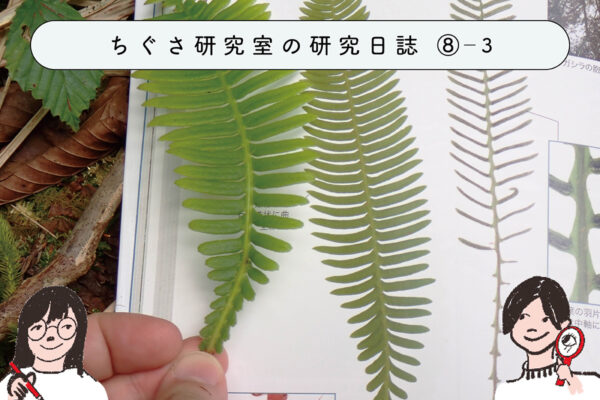

川上 そして最後に、名前はおなじみ「ゼンマイ」。ワラビやコゴミ(クサソテツ)と並び、シダ系山菜の代名詞です。芽生えが食べられるので、芽生えの見極めはできても、それが成長し葉を広げた様子を改めて観察することはなかなかないのではないでしょうか。

ーー 確かに、あのくるくるとした芽が開くとどうなるのか、考えたことなかったです。

清水 私たちもそうで、これが何の植物か分からないまま調べ始めてゼンマイだと知ったときは驚きました。もっと葉が細かく繊細なものをイメージしていましたが、どこか大胆・豪快・大味な印象を受ける形態。ほかに似たような見た目のシダ類がほとんどなく、一度見分けられるようになると「ここにもゼンマイ」「あそこにもゼンマイ」とどんどん見つかります。

太陽に透かすと、美しい葉脈模様がよく見えます。

ーー こんな葉っぱが隠されていたなんて!春も夏も魅力的な植物だったんですねぇ。

初心者にもオススメのシダ植物同定

川上 「いかにもシダ!」というような種類はまだ同定に苦手意識がありますが、それでも今回の調査を経て今までにない親しみを感じることができました。個人的な感覚ですが、今までに樹木や草本、コケ類の同定をかじったりしてきた中で、一番入門しやすいといっても過言ではありません。コケ類のように顕微鏡がないと同定できないこともないし、樹木のように手の届かないところに葉をつけることも少ないし、季節や樹齢による形態の変化もほかの類に比べて少ない…シダ、ありがたい!

ーー 確かに、もっと見分けがつかないのではないかと想像していましたが、雑草の回よりどんどんと候補が絞られていくのが面白かったです!

清水 これをきっかけに、もっとシダ類の観察にいそしみたいと思います。ぜひみなさんもチャレンジしてみてくださいね。

西粟倉村で見つけたシダ植物たち

注意点

- 採取を行う際は所有者に許可を取りましょう。

参考文献

- 『シダハンドブック』

著者:北川淑子、写真:林将之/発行年:2007年/出版社:文一総合出版 - 『くらべてわかるシダ』

文:樋川修、写真:大作晃一/発行年:2020年/出版社:山と渓谷社 - 『図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?』

著者:須黒達巳、発行年:2021年/出版社:ベレ出版

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

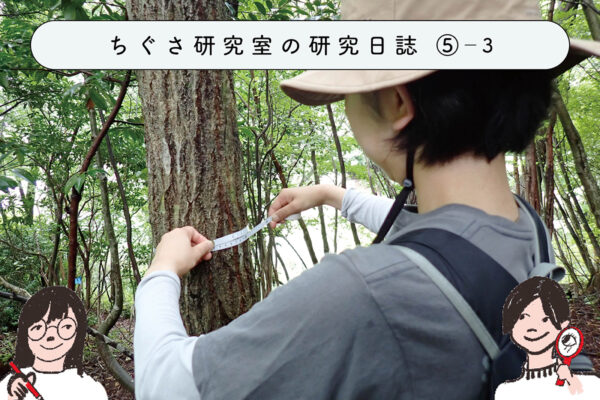

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

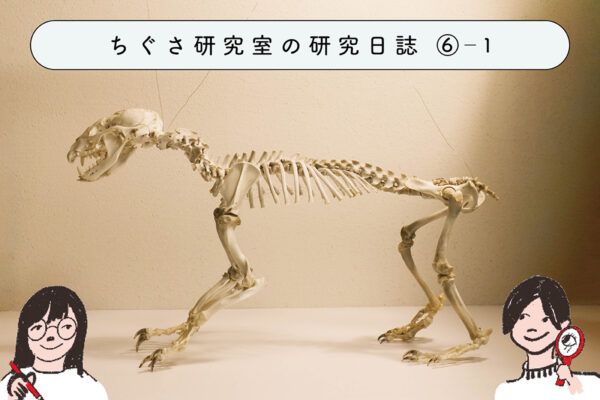

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

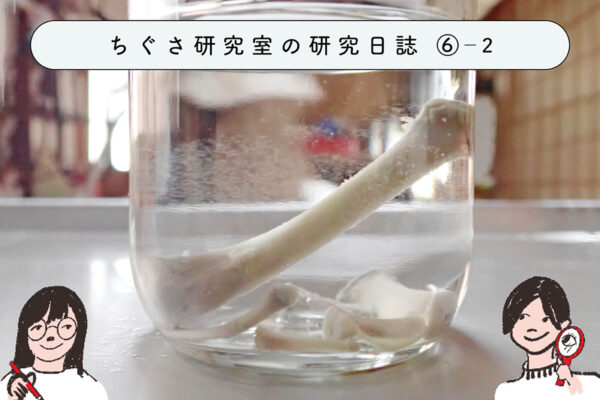

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

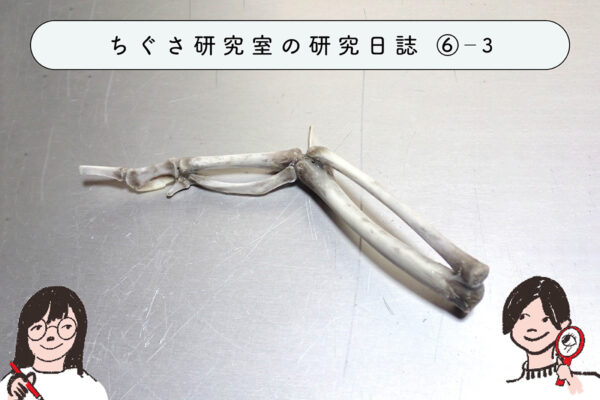

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

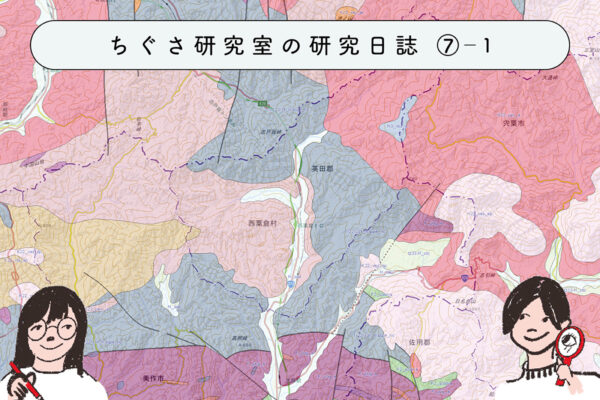

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

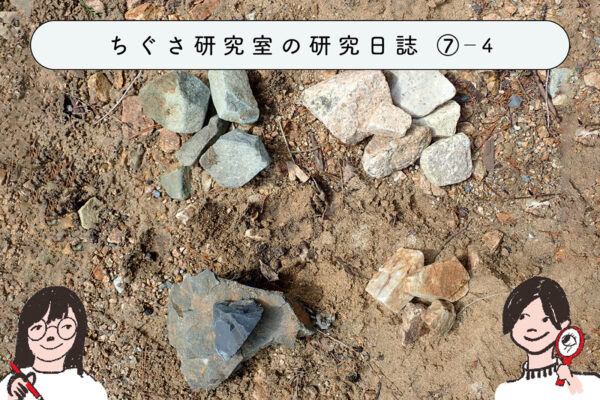

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

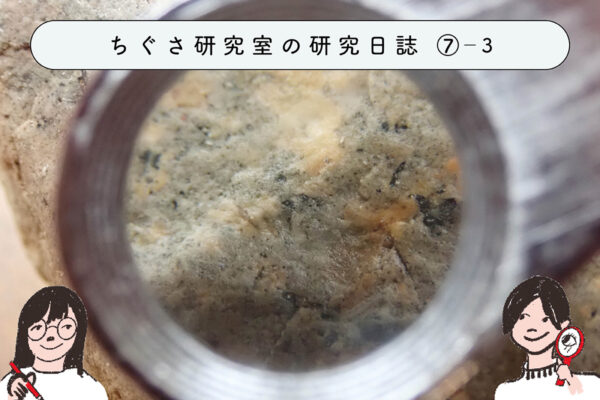

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

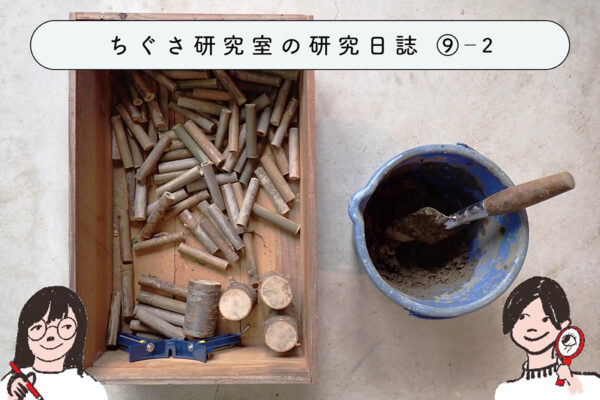

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ①いざ京都へ!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 西粟倉で採集した岩石を持って、いざ京都へ!

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ②岩石を鑑定してもらおう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] いよいよ専門家の岩石鑑定へ。自分たちの推察は合っていたかな?

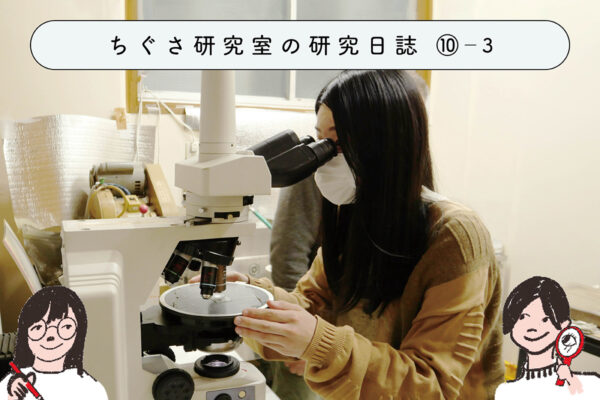

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ③地学会館で研究していること

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 偏光顕微鏡で岩石薄片を見せてもらいました

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ④展示室を見にいこう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 最後はお楽しみの標本展示室とショップへ!

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

年の瀬の山仕事と祈りの植物 / 鈴木将之さん、鈴木蒼真さん

年の瀬も押し迫る天竜の山では、サカキやシキミの収穫が最盛期を迎えていました。