身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

ちぐさ研究室の研究日誌 #7

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。

第7回のテーマは「石」!ちぐさ研究室のお二人も専門外の石について、一緒に調査に出掛けてみましょう!

▷①どんな「石」があるか知りたい

▷②石の採集に行こう!

▷③石の種類を調べよう!

▶︎④石調べのまとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

前回のおさらい

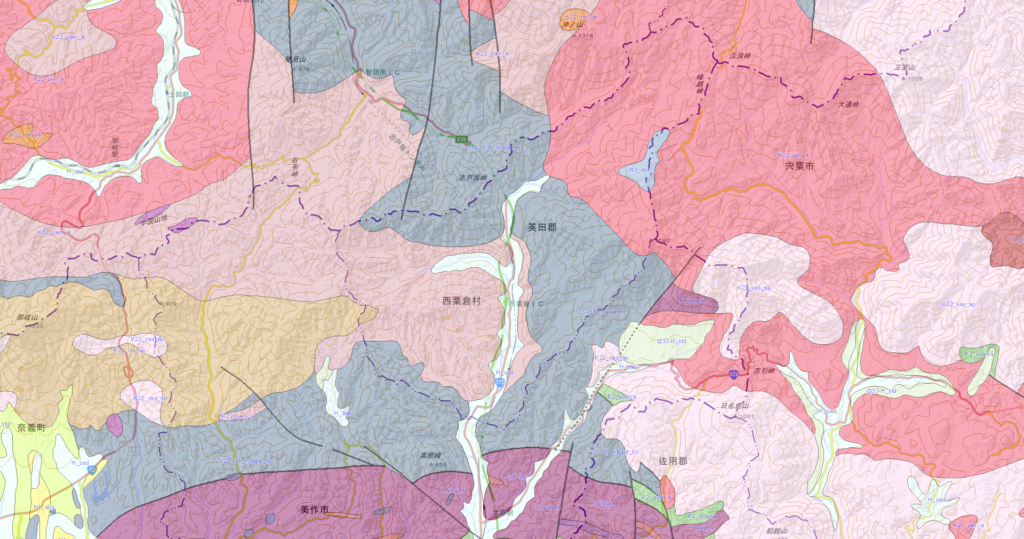

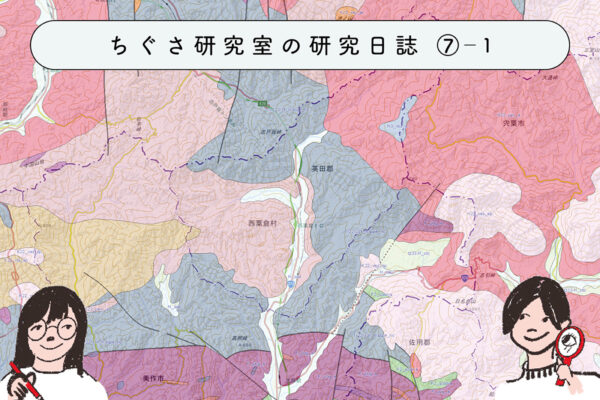

川上 ここまでのおさらいをすると、西粟倉村の地質図から「泥質片岩」「玄武岩・溶岩・火砕岩」「花崗岩」「花崗閃緑岩・トーナル岩」「谷底平野・山間盆地などの堆積物」で構成されていることが分かりました。

そして今回の調査では「花崗岩」「玄武岩」と、鉱物の石英に分類できそうな岩石を採集することができました。

石、難しい…!

清水 今回は、都会に住んでいても里山に住んでいても、恐らく毎日目にしている自然物の1つである「石」に着目してみました。調べてみて痛感したことは…石、難しい!!!

ーー 同じ種類であっても、見た目がかなり違っていたりして、本当に難しそうでした。特にどんなところが難しかったですか?

川上 岩石の種類の手がかりとなる、その場所の地質の情報は地質図naviなど便利なツールを使って誰でも入手することができます。でも、国内の多くの場所は西粟倉のように、複数の地質が入り組んでいる地帯も多いですよね。地質図で示されている地質と目の前に見えている岩盤が果たして同じなのか…?という、素人にとってはその場で確認ができない疑問に悩まされました。

清水 有名な景勝地のように、ここは確実に〇〇という地質!と分かっている場所などで、地質と岩石を確実に一致させながら、特徴を知っていく方法がいいのかもしれません…。

ーー 確かに、まずは地質が分かりやすいところで訓練していくのが良さそうです。

川上 また、露頭からの採取でも、渓流からの採取でも、岩石は風化(雨や風にさらされること)によって特徴が変化していることが多いです。この場合、色味や構成物の様子から正確に同定を行うのが難しいといえます。生まれたての状態を知ることができないということも、岩石を調べるうえでの難しいポイントの1つですね。

ーー 生まれたての状態がない、というのは面白い表現ですね。同じ種類の岩石でも時を経て多様な見た目になっていくのは人も同じかも…?

ところで、肉眼での同定が難しい岩石をもっと詳しく調べてみたい場合はどうしたら良いですか?

もっと詳しく調べるには?

清水 もちろん、どの地質から生まれたのか分からない岩石でも、風化の進んだ岩石でも、同定をする方法が存在します!

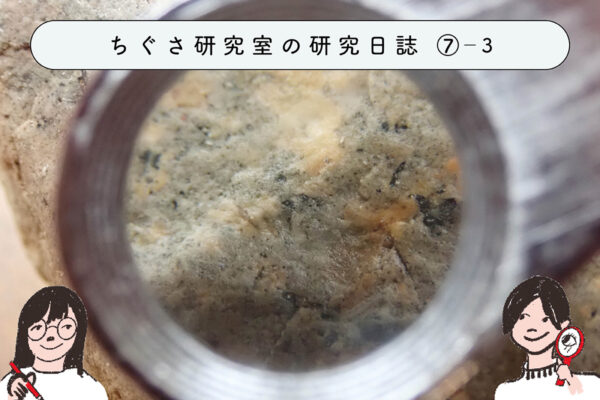

【偏光顕微鏡】

岩石の研究には、偏光という特殊な光を使って観察する顕微鏡が使われます。この顕微鏡を使うと、鉱物の種類を科学的に判別できたり、微細な組織を見ることができます。

岩石の一部である岩石片をスライドグラスに接着して、光を透過するほど薄く(厚さ0.03mmくらい!)研いで磨いた薄いプレパラートを作り、この顕微鏡で観察すると、岩石の正確な同定にぐっと近づけるでしょう。

川上 私たちも今回採集した岩石を、確実に同定してみたい!と思い、偏光顕微鏡を使った同定ができる場所を調べてみました。

西日本地域では、京都市の益富地学会館という施設で、顕微鏡を用いた岩石の鑑定依頼を行うことができるようでした。

清水 鑑定依頼ができるだけでなく、鉱物・化石・岩石の標本もたくさん所蔵されており、岩石の面白さをもっと知ることができそうです。私たちもぜひ、今回採集した岩石を持って鑑定に行きたいと思っています!果たして、今回の推定は当たっているのでしょうか?

ーー 今回の連載を通して石への興味関心も高まってきたので、私も行ってみたいです。鑑定結果が分かったらまた教えてください!

まとめ

今回は、私たちも全く知識ゼロの分野である、「岩石」の調べ方を勉強してみました。私たちが体験してきた樹木や昆虫の調べ方とは異なっている点が多く、とても苦労しました..。

岩石は、噴火や堆積など、とっても大きなスケールの現象から生まれています。身近な地域の中だけでも、多様な岩石を見つけられるということは、私たちの目に見えない地下の世界で数々の現象が起きていることを意味しているのだと思います。岩石に目を向け始めると、旅先などでもその土地の石の種類や成り立ちが気になってきそうです!皆さんも近所に落ちている石ころを拾って眺めてみるところから、石の世界に足を踏み入れてはいかがでしょうか。

注意点

- 石を採取する時は採取場所の所有者に許可を取りましょう。

参考文献

- 産業技術総合研究所地質調査総合センター. “地質標本データベース”.

https://gbank.gsj.jp/musee/ - 倉敷市立自然史博物館.”-岩石の肉眼での同定(肉眼で種類を調べる)-”.

https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/mineral-rock-sirabekata/rock44/rock-sirabekata.html - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所.” 20万分の1 日本シームレス地質図”.

https://gbank.gsj.jp/seamless/ - 「観察を楽しむ 特徴がわかる 岩石図鑑」

https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816368523/

著者:西本昌司/発行年:2020年/出版社:ナツメ社 - 板村 英明.”岩石の分類方法――肉眼で見分けるための基礎知識”.板村地質研究所.

https://geo.w-human.com/g_column/r_classification.html

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

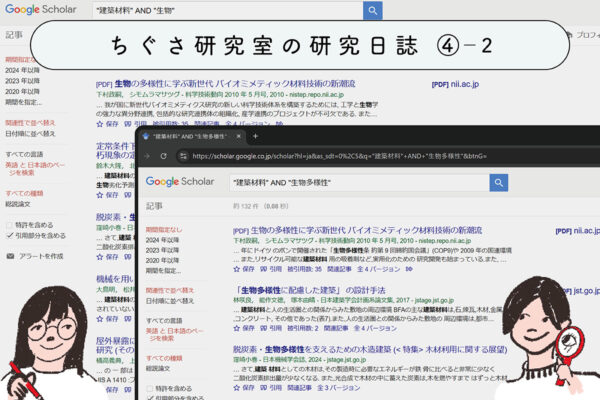

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

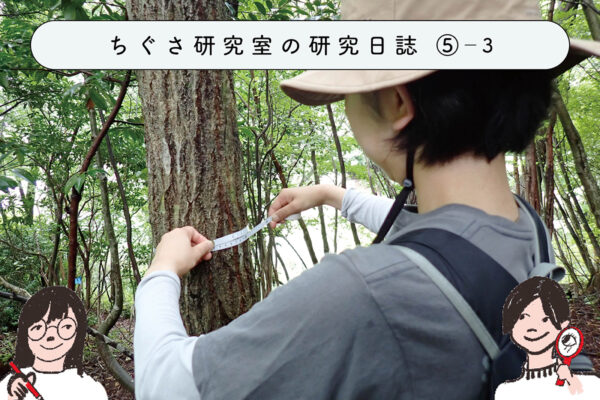

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

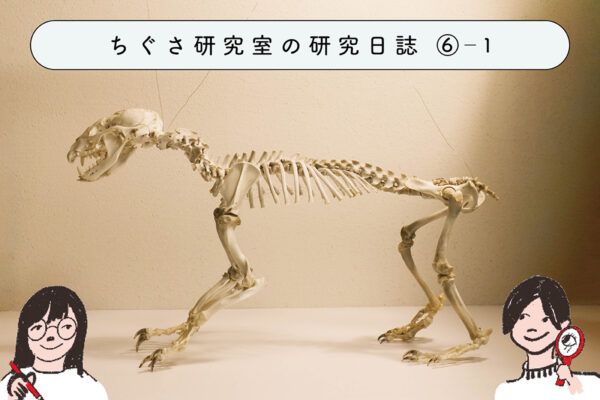

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

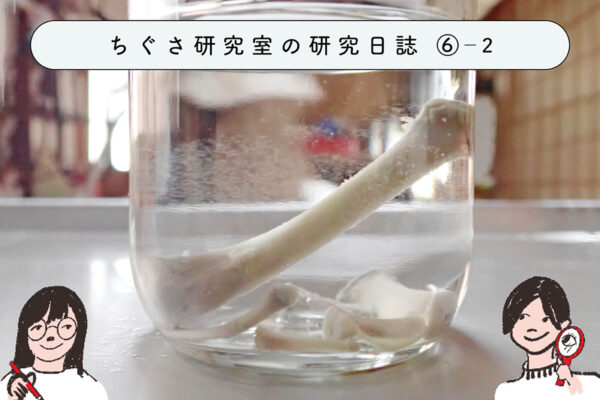

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

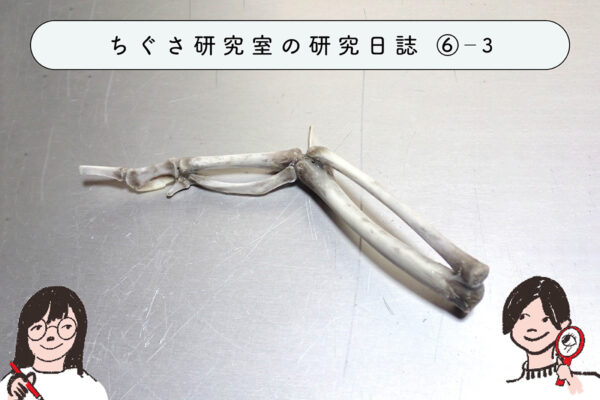

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

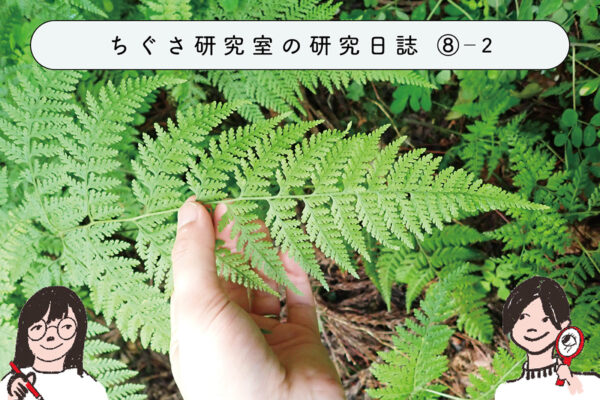

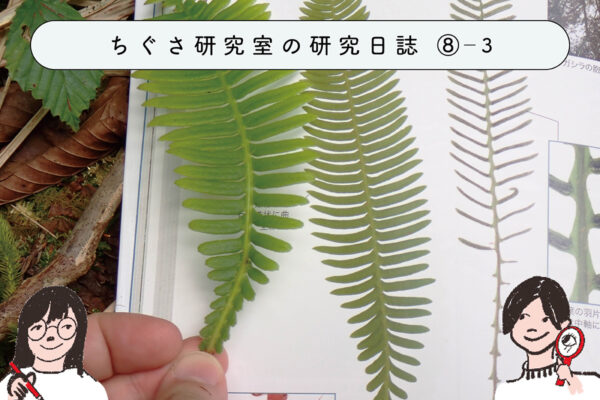

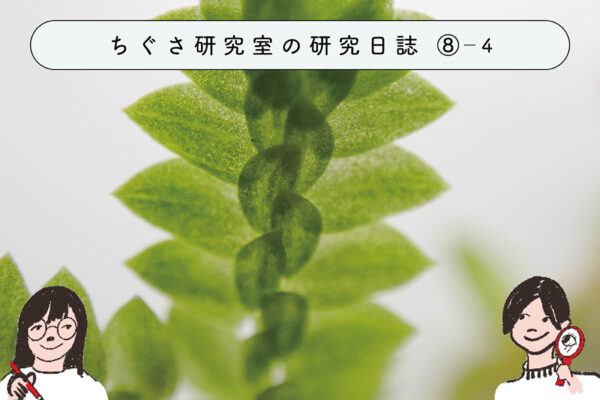

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

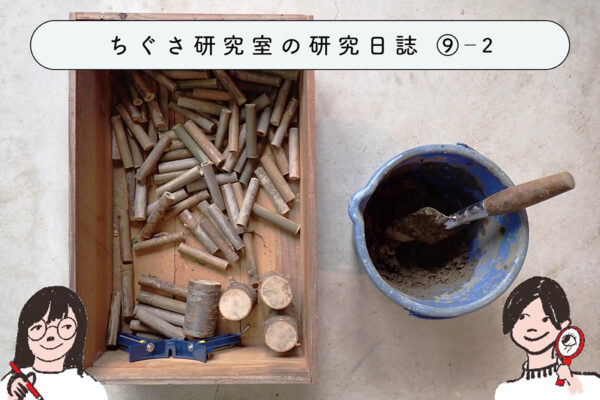

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

伊豆石の蔵 | 廻船で運ばれた天竜杉と伊豆石

[森林文化遺産を訪ねて] 静岡県浜松市には、伊豆半島で採掘された伊豆石を使った古い石蔵がいくつも現存します。浜松市の中野町に残る明治期に建てられた …