初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

ちぐさ研究室の研究日誌 #8

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。第8回のテーマは「シダ」です。前回の石に続いて、ちぐさ研究室も初心者の分野に取り組みます。みなさんも一緒にシダ植物の世界を楽しんでいきましょう。

▷①シダ植物ってなんだ?

▶︎②シダ植物の観察ポイント

▷③シダ植物を同定してみよう

▷④まとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

シダ植物の構造

清水 早く外へ繰り出してシダ植物を探したいところですが、まだ同定の全く手がかりをつかめていません。このままでは、シダ植物を見つけてもどの部分を見て見分けていいか分かりません…。

もう少し外へ行くのを我慢して、シダ植物のつくりと同定に必要なポイントを深掘りしていきましょう。

ーー そもそも、シダ植物は樹木とどう違うのでしょうか?

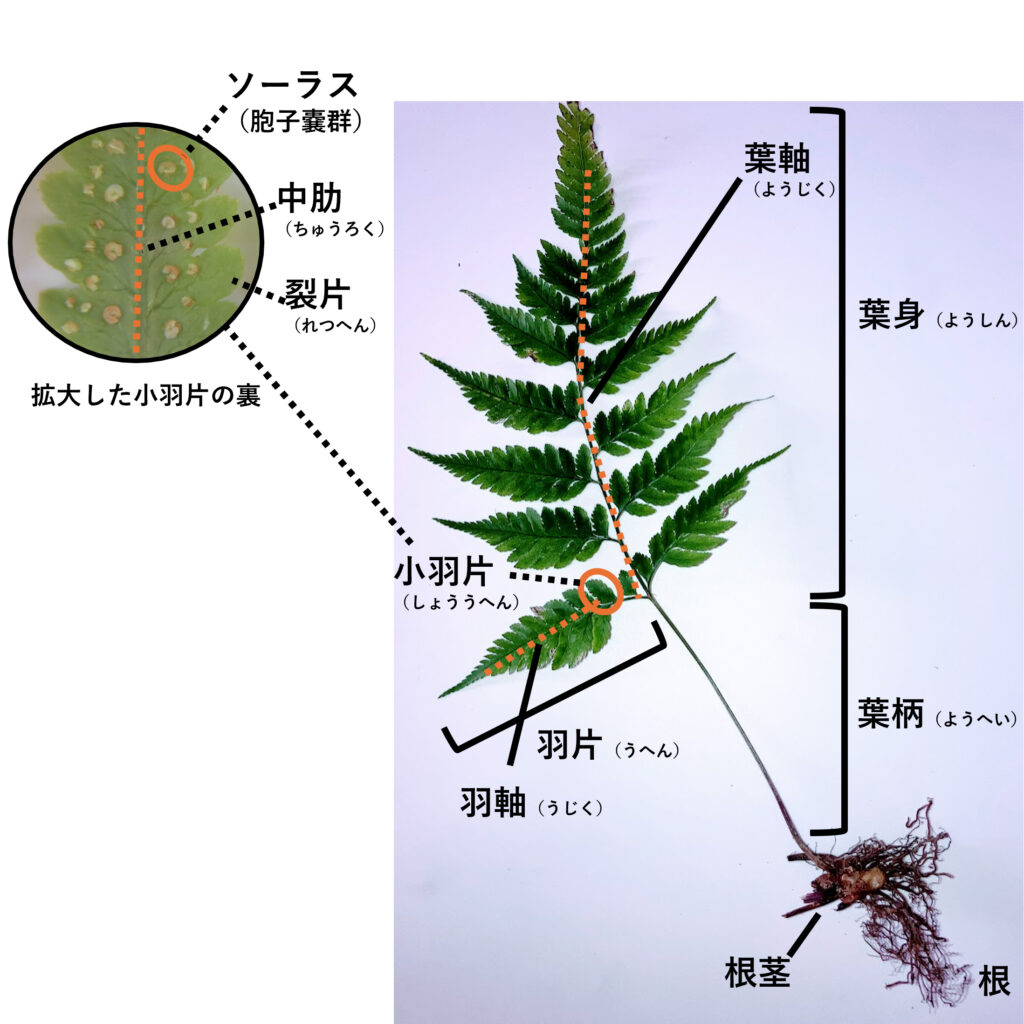

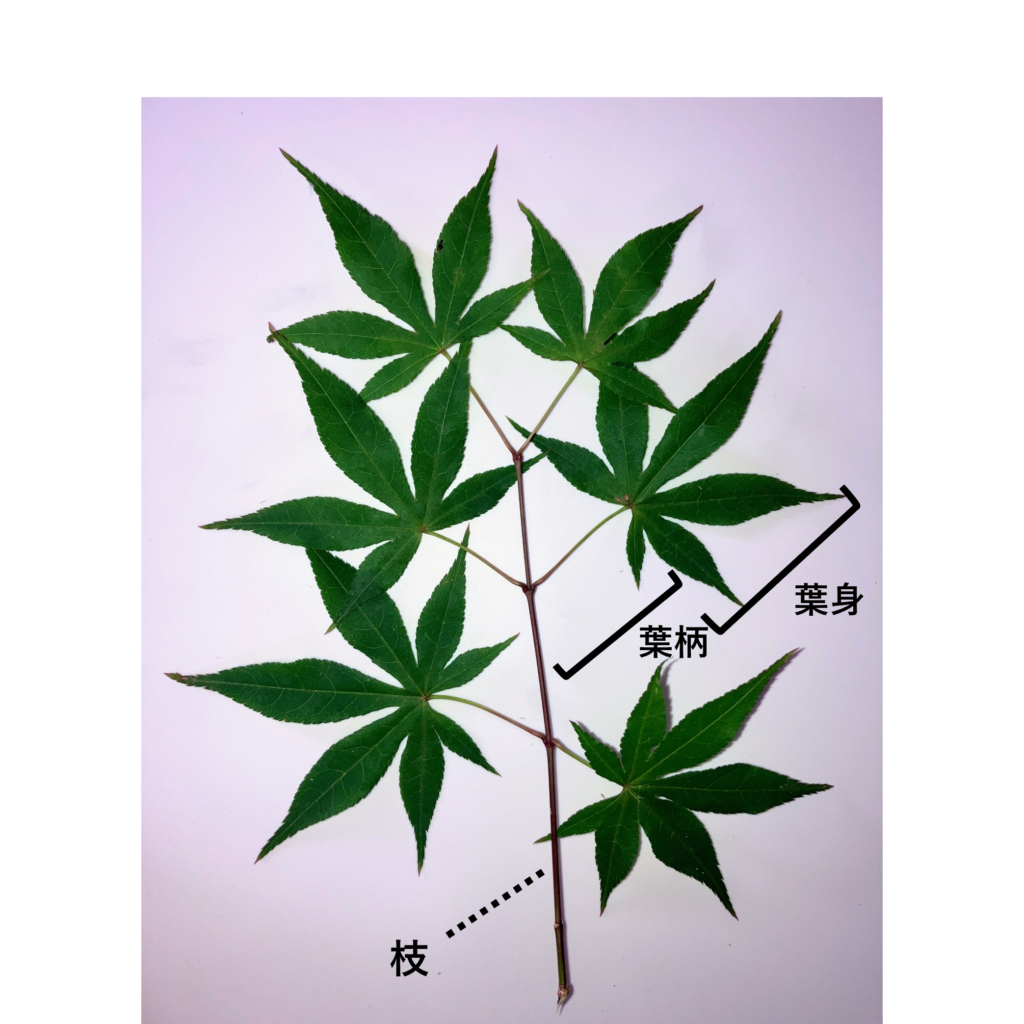

川上 まずは、シダと樹木の構造を見比べてみましょう。左がシダ植物、右が樹木の葉っぱ(イロハモミジ)の構造です。

シダであっても樹木であっても、1枚の葉は大きく葉の部分である「葉身(ようしん)」と、葉身を支える「葉柄(ようへい)」に分かれています。

清水 図を見比べていただくと分かるように、シダは葉柄が直接地面から伸びているのに対して、樹木では葉柄は枝から伸びていますよね。

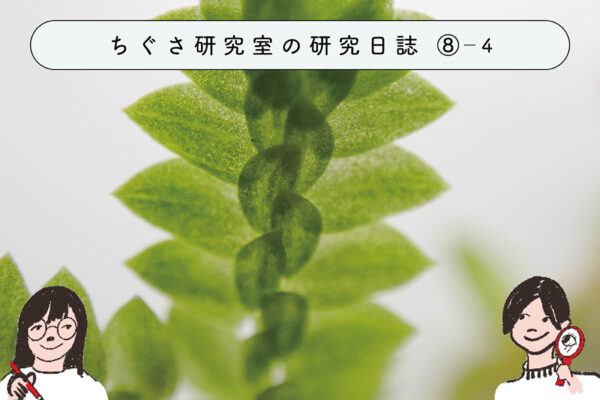

実は私たちが「シダ植物」として認識している部分は、樹木でいうと「1枚の葉」が地面から出ている状態にあたります。茎(樹木でいうところの枝)は多くの場合、「根茎(こんけい)」として地中にあり、地中の根茎から、根っこがひげ状に出ている構造になっています。

川上 また、シダ植物には第1回にも出てきた「胞子」を葉の裏につける、という大きな特徴があります。

シダの葉っぱを裏返すと、ドット柄のようにつぶつぶした何かがびっしりとついていることがあります。これは、胞子が入った袋である「胞子嚢」の集まりです。この、「胞子嚢」の集まりのことを、「胞子嚢群」、別名「ソーラス」と呼びます。

ーー おお…これは見るのが苦手な人もいるかもしれないですね。

シダ植物を見分ける観察ポイント

清水 さて、全体の構造をざっくり理解したところで、同定のための見分けポイントを、私たちなりに整理したのでご紹介します。

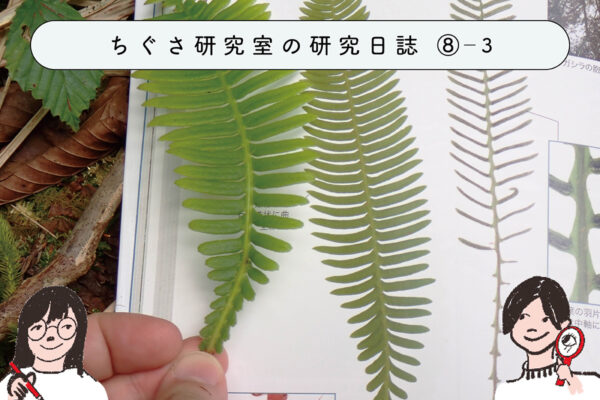

①葉のつき方(葉身のかたち)

今回使用した「シダハンドブック」の最初の検索ページを開くと、「葉のかたちによる検索表」が載っています。まず、ここが同定に向けた第一段階です。先ほどのシダ植物の構造で示している「葉軸(ようじく)」に対して、葉がどのように切れ込んでいるかを観察しましょう。

- 単葉タイプ:「葉軸」に対する切れ込みがないもの

- 1回羽状タイプ:葉軸まで、または葉軸近くまで切れ込むもの

- 2回羽状タイプ:羽軸(うじく)まで切れ込むもの

- 3回羽状タイプ:さらに小さく、小羽片(しょううへん)の軸(中肋)まで切れ込むもの

樹木でも、1枚の葉のように見えて、複数の小さい葉から構成されている、という「複葉」タイプの樹種がありますが、それらの検索方法と似ています。羽状タイプのように切れ込みが複数回あっても、シダ植物はすべて地上部に出ている部分が1枚の葉っぱ、という構造になっています。

(過去の連載記事:毎木調査の回を参照)

②小羽片(しょううへん)のかたち

次に、「小羽片」の形を観察します。まずは縁にぎざぎざ(鋸歯)があるかないか、で絞り込み、ぎざぎざがある場合はその大きさや深さを図鑑の写真と見比べていきましょう。

③胞子嚢群(ソーラス)

葉の裏にある胞子嚢群も、種によってかなり姿かたちが違っています。

色、つく位置(葉のふちか、中央かなど)、ソーラスを被う包膜の有無、包膜の縁の切れ方などが見分けるポイントになります。全部のシダの葉の裏に胞子嚢群があるかというと、そういう訳でもありません。株や葉が若い場合などは、ついていないことがありますし、1つの株の中で胞子をつける葉と、つけない葉を分けるタイプのシダもいます。見つけた葉の裏に胞子嚢群が無い場合は、近くで胞子嚢群がついた同じ種類のシダを探してみてください。

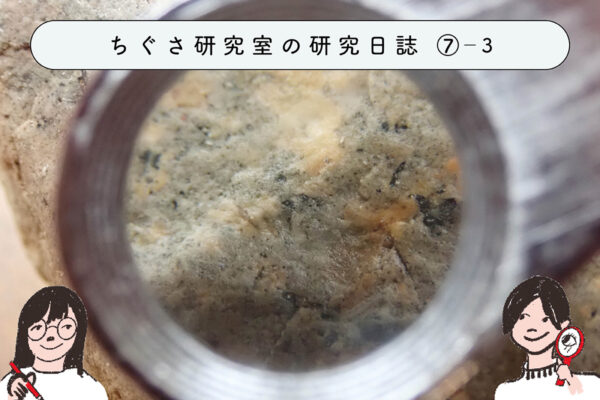

観察にはルーペがあると便利です。

④葉柄

葉柄の長さや、葉柄についている「鱗片(りんぺん)」と呼ばれる部位の特徴で見分けることができます。「鱗片」は聞き馴染みが無い言葉かもしれませんが、シダの「鱗片」というのは、葉柄や葉軸の組織が変化した、毛よりも幅があるものを指します。毛と似ているのですが、厳密には毛とは違うようです。

川上 同定の際に観察すべきポイントをおさえられたでしょうか?

ーー ①葉っぱのつきかた②葉っぱのぎざぎざ③葉っぱの裏④葉柄の長さや葉柄の鱗片の4つですね。シダはシンプルな構造だから、観察するポイントも細かくなりますね。それでは、いよいよシダ植物を探しに出発です!

(次回に続きます)

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

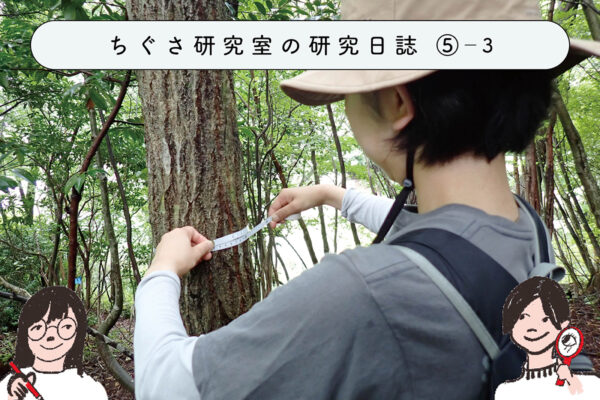

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

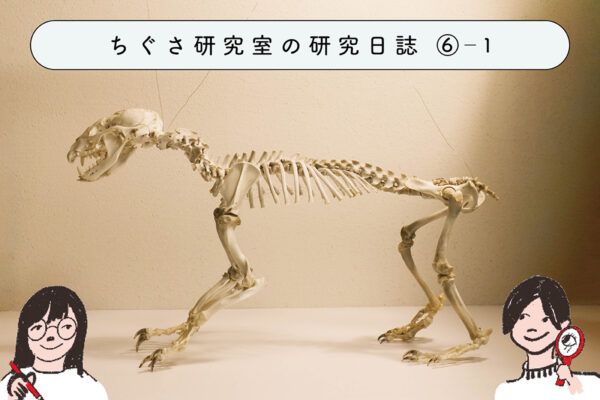

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

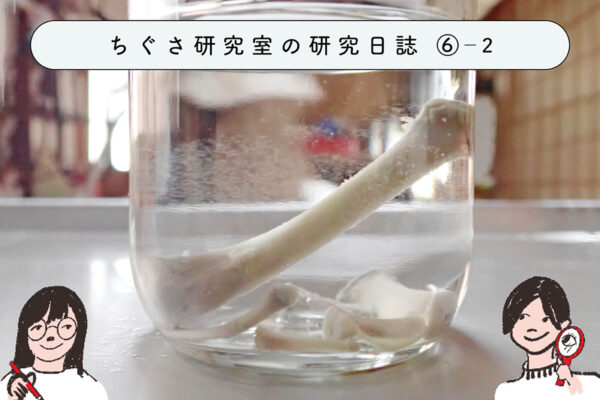

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

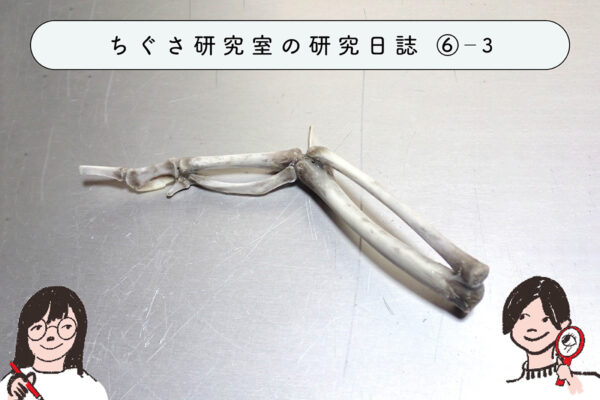

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

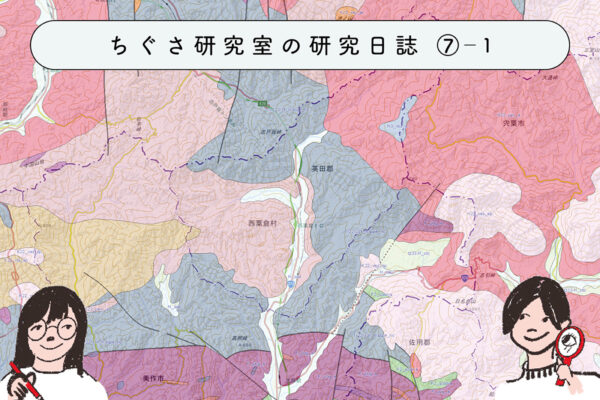

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

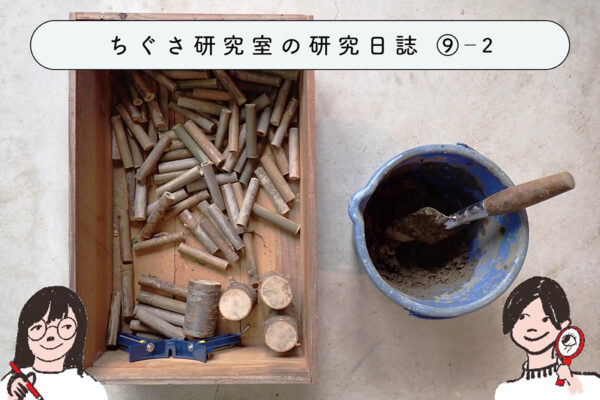

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ①いざ京都へ!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 西粟倉で採集した岩石を持って、いざ京都へ!

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ②岩石を鑑定してもらおう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] いよいよ専門家の岩石鑑定へ。自分たちの推察は合っていたかな?

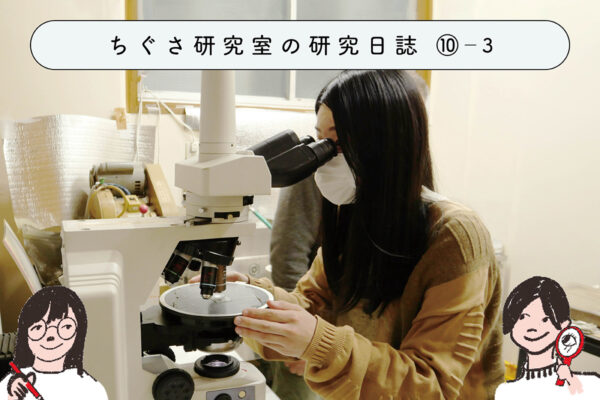

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ③地学会館で研究していること

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 偏光顕微鏡で岩石薄片を見せてもらいました

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ④展示室を見にいこう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 最後はお楽しみの標本展示室とショップへ!

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

年の瀬の山仕事と祈りの植物 / 鈴木将之さん、鈴木蒼真さん

年の瀬も押し迫る天竜の山では、サカキやシキミの収穫が最盛期を迎えていました。