初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

ちぐさ研究室の研究日誌 #8

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。第8回のテーマは「シダ」です。前回の石に続いて、ちぐさ研究室も初心者の分野に取り組みます。みなさんも一緒にシダ植物の世界を楽しんでいきましょう。

▶︎①シダ植物ってなんだ?

▷②シダ植物の観察ポイント

▷③シダ植物を同定してみよう

▷④まとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

シダ植物観察は難しい?

ーー ちぐさ研究室の川上さん、清水さん、こんにちは!いや〜毎日暑いですね…!!

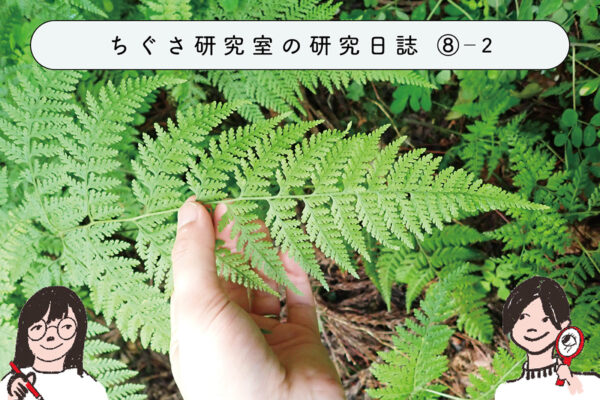

清水 こんにちは、ちぐさ研究室です。今年は早々に梅雨が明けて夏が始まり、暑くなるのが早かったですね。いよいよ植物たちも最盛期、植物観察にいそしんでいた私たちちぐさ研究室ですが、今まで敬遠していたものがシダです。

ーー おおシダですか。でもなぜ敬遠していたのでしょうか?

川上 私はシダと聞くと、三角形の面状に広がる葉が細かく分かれたような植物、湿ったところを好む、栄えたのは恐竜時代…と、何となくのイメージで捉えていました。だからこそ、それらの種類を見分けることはものすごく細かいことを見極めないといけないような気がして、なんだか億劫だったんですね。

しかし「食わず嫌い」はいけないと、図鑑を買って同定にチャレンジすることにしました!

ーー 確かに、花が咲くとか、季節によって変化があるといった特徴が分かりやすいイメージがないので、見分けるのが難しそうです。そもそも、シダ植物とは何者なんでしょうか?

シダ植物の生態

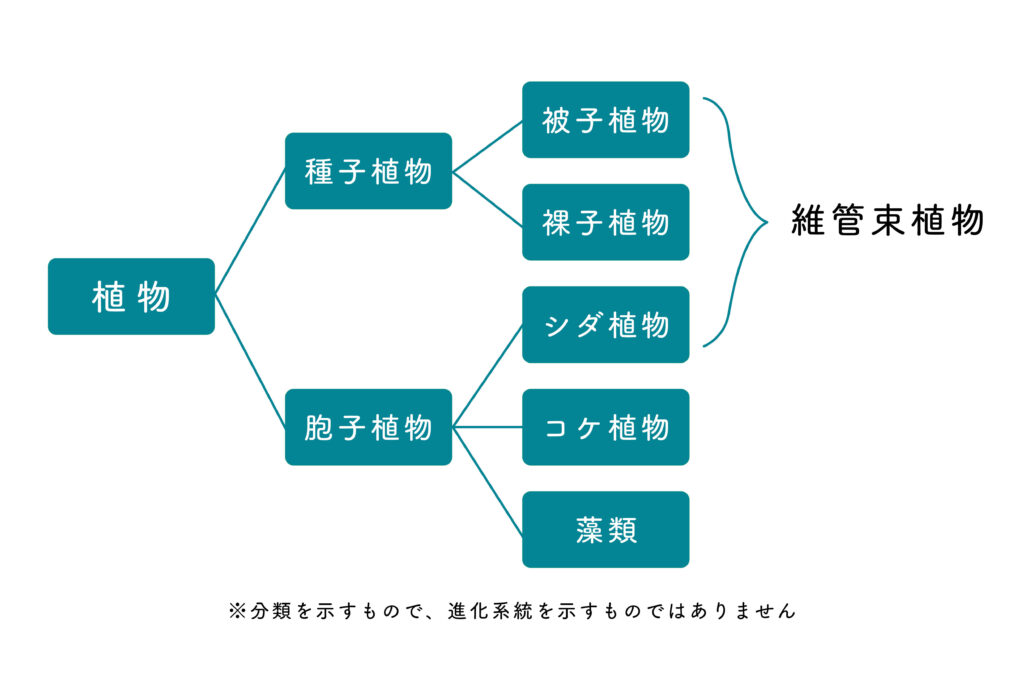

清水 まず、シダ植物が何かを整理してみましょう。「シダ」という分類が学校で出てくるのは中学1年生理科が最初のようですね。

シダ植物とは、「維管束植物のうち種子をつくらないものの総称」です。

コケ植物とは、水や栄養の通り道である維管束を持つか持たないかで区分されます。

川上 植物は最初、海の中で単細胞の藻類として誕生し、その後乾燥や重力に耐えられる強い細胞壁を獲得して陸上に進出してきました。最初はコケ植物が繁栄しましたが、維管束の発達によりどんどん大型化し、古生代石炭紀には水辺の近くに大きな森をつくるほどに繫栄したのがシダ植物です。種類によってはその高さ40m!その後、水がなくても種子を残せる種子植物が誕生したことで繁栄の座を譲りましたが、今でも地球上では約1万余り、日本国内では約700種が自生すると言われています。

ーー え!高さ40mですか!?10〜13階建てのビルくらいのシダがいたんですね。維管束の発達おそるべし!!

清水 ちなみに、シダが最も繁栄していた時代にはまだ死骸を分解する微生物がおらず、長い年月をかけて地中に埋もれ、分解されずに残った植物は地熱や圧力によって組織が炭素に置換されました。これが今の石炭となり、「石炭紀」の由来になっています。もし、このとき地下水や堆積物に含まれる鉱物に置換されると化石になります。

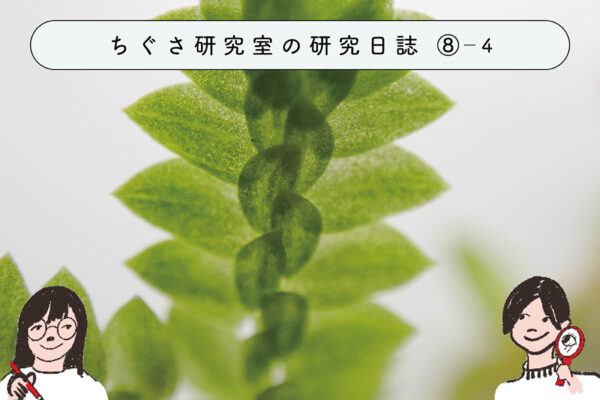

川上 さて、シダ植物は種子ではなく胞子を飛ばして繁殖するので、花を咲かせないことも大きな特徴です。代わりに種子植物では花のおしべやめしべに相当する、胞子をつくる器官である「胞子嚢(ほうしのう)」をもちます。この胞子嚢の形やつき方が種類によってさまざま!これは次回で詳しくご紹介しましょう。

オススメのシダ本

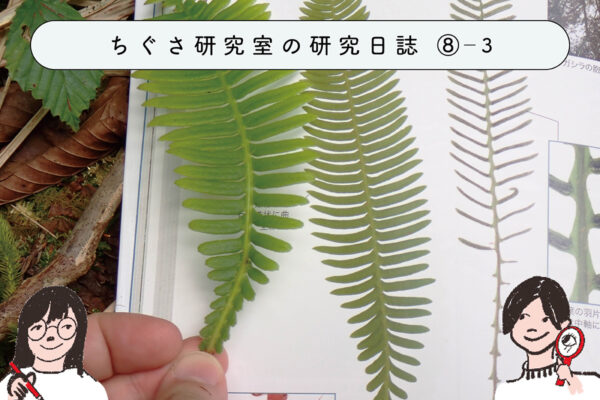

清水 シダの同定調査にあたり、シダ初心者ちぐさ研究室では図鑑を2冊用意しました。

一冊目は『シダハンドブック(文一総合出版)』。ハンドブックだけありとても持ち運びやすく、どんなときにシダに出会っても大丈夫。

川上 二冊目は『くらべてわかるシダ(山と渓谷社)』。大判で掲載種数も多く、葉の特徴が写真と照らし合わせやすいです。

清水 生息地には湿気の多いところを好むものが多く、山地の渓流沿いや谷、町中でも川沿いや日陰の護岸や石垣、木の幹に着生しているものもいます。中には日当たりや海岸を好むものもいます。今回はできるだけ多様な環境でシダを見つけたいので、近くを用水路が流れる住宅街から岩肌、そして山の林床を探しに行くことにしました。

ーー シダと言うと、湿ったところに鬱蒼と生えているイメージがありますが、日当たりの良い場所に生えていることもあるのですね。もしかして、これまで何気なく見ていた植物がじつはシダ植物だったということもありそうです。それでは早速出発していきますか!

川上 早速出発!しようとしましたが、図鑑をぱらぱらめくっていると、日ごろ見ている樹木とは同定ポイントが大きく違うようで、もう少し下準備をした方がよさそう。次回、掘り下げていきましょう!

ーー まずは涼しい室内でシダ植物の予習ですね。次回もよろしくお願いします!

(次回に続きます)

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

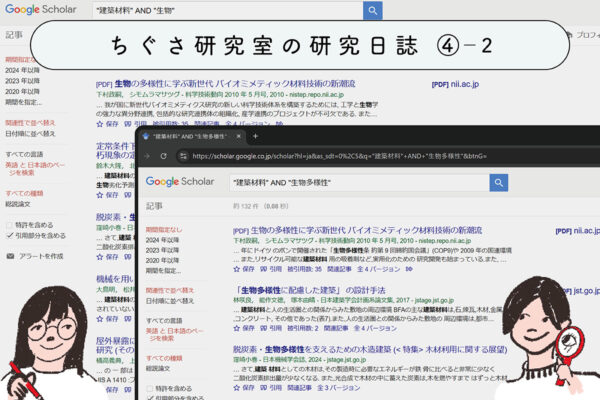

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

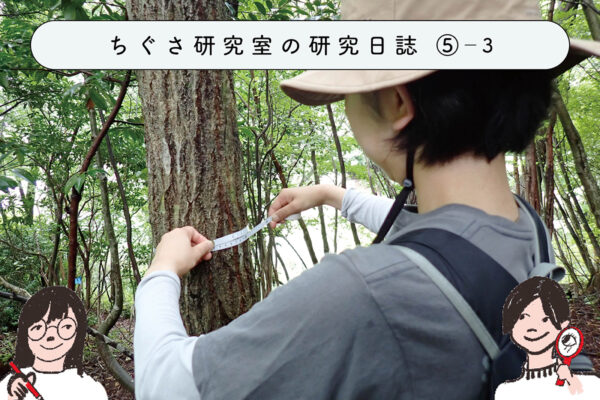

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

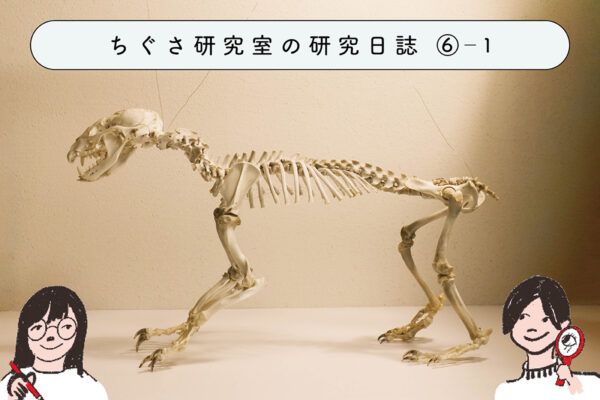

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

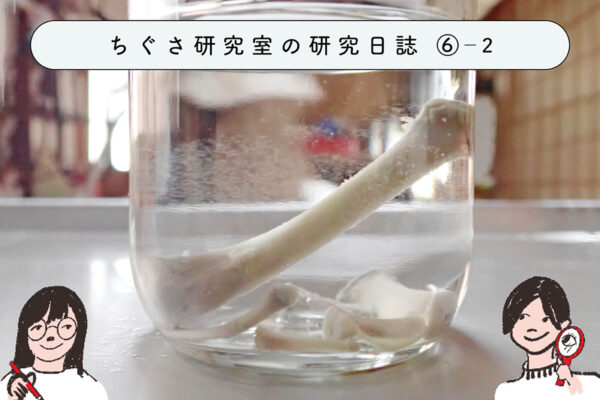

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

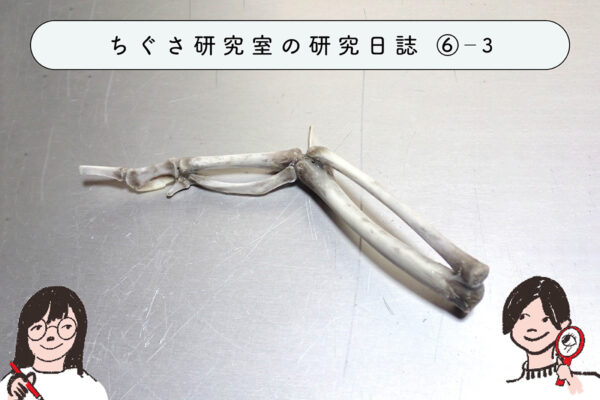

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

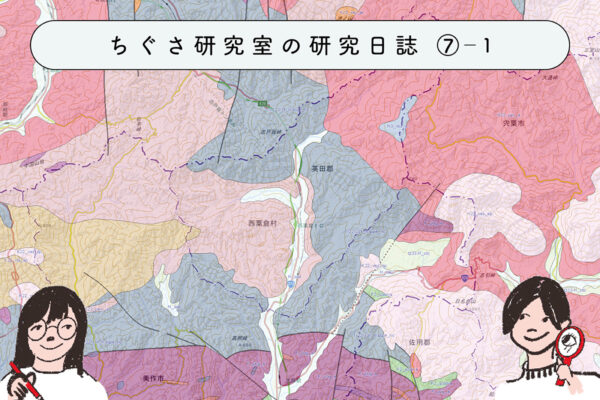

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

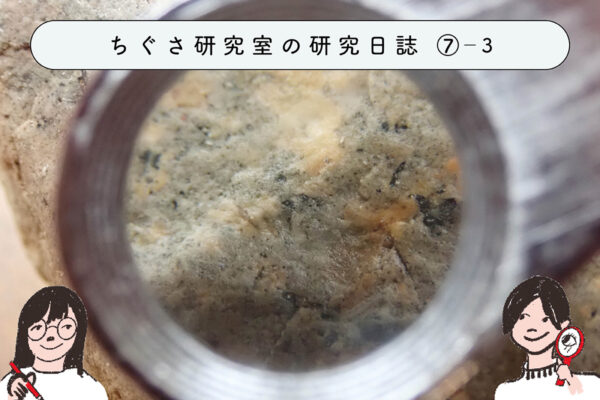

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] いよいよシダ植物を探しに出発!

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

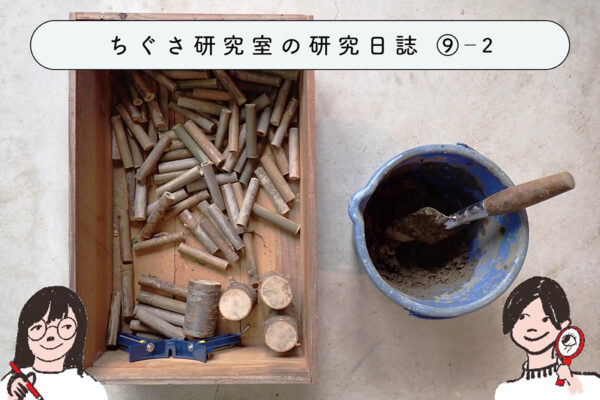

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ①いざ京都へ!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 西粟倉で採集した岩石を持って、いざ京都へ!

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ②岩石を鑑定してもらおう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] いよいよ専門家の岩石鑑定へ。自分たちの推察は合っていたかな?

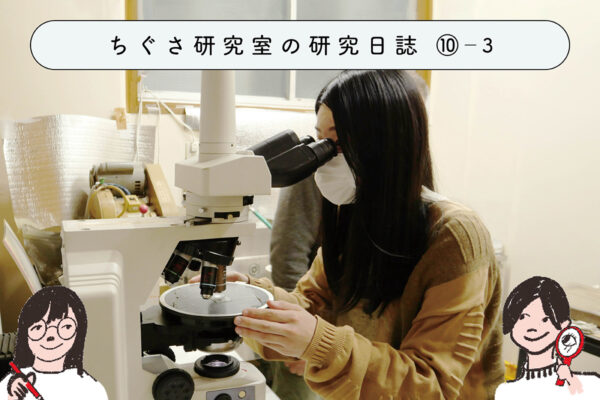

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ③地学会館で研究していること

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 偏光顕微鏡で岩石薄片を見せてもらいました

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ④展示室を見にいこう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 最後はお楽しみの標本展示室とショップへ!

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

年の瀬の山仕事と祈りの植物 / 鈴木将之さん、鈴木蒼真さん

年の瀬も押し迫る天竜の山では、サカキやシキミの収穫が最盛期を迎えていました。