初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ③シダ植物を同定してみよう

ちぐさ研究室の研究日誌 #8

岡山県・西粟倉村で活動する「ちぐさ研究室」のお二人と、季節ごとに実験や観察を楽しむ連載。第8回のテーマは「シダ」です。前回の石に続いて、ちぐさ研究室も初心者の分野に取り組みます。みなさんも一緒にシダ植物の世界を楽しんでいきましょう。

▷①シダ植物ってなんだ?

▷②シダ植物の観察ポイント

▶︎③シダ植物を同定してみよう

▷④まとめ

○登場人物:川上えりか、清水美波(ちぐさ研究室) 植野聡子(新林編集部)

いよいよシダ探しへ出発

清水 前回までの同定のポイントを復習しながら、今日はいよいよシダを探しに行きます!

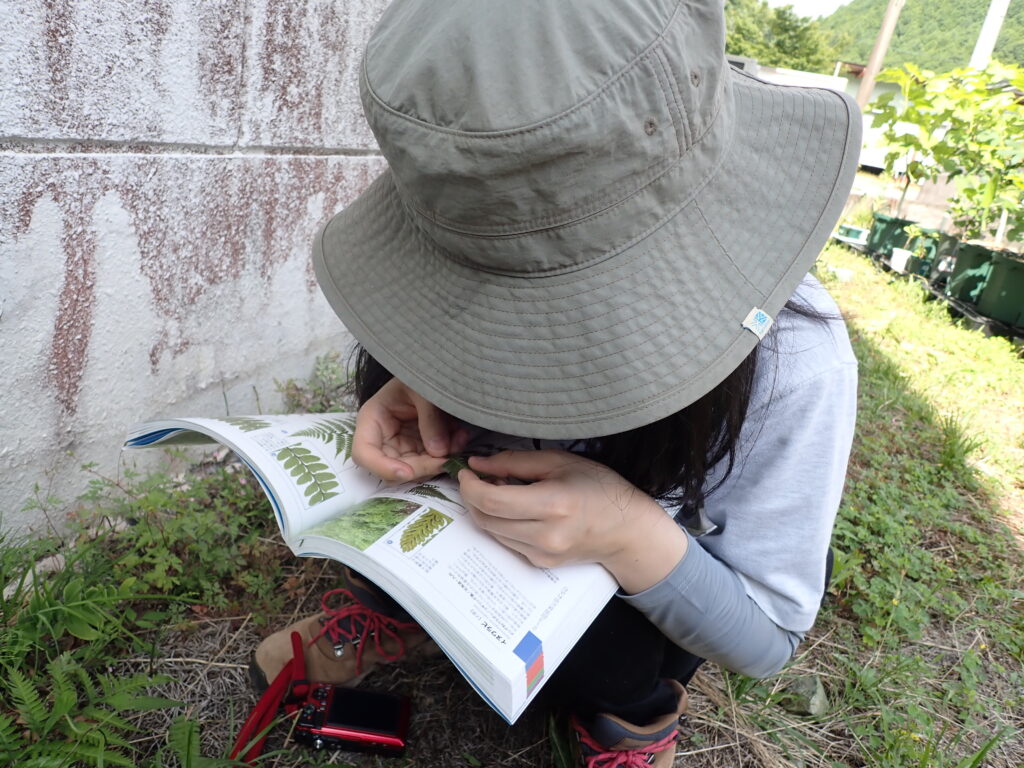

持ち物として、シダ植物の図鑑と、胞子の形や色を観察するためのルーペを持って行きます。

ーー 今回は細かい部分の違いがカギとなるから、ルーペは必須ですね!

川上 まずは、西粟倉の中心部で、街中で見つけられるシダを探します。水路脇の建物の陰になっているところに、色んな種類のシダが生えている場所を早速見つけました!

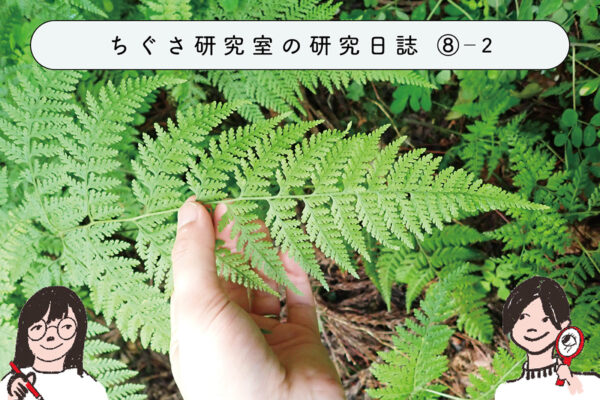

清水 最初は、このシダのイメージそのもの!であるシダの同定にチャレンジすることにしました。

川上 第2回でご紹介した同定ポイントに沿って、まずは葉の付き方から絞り込んでいきます。

シダ植物を同定してみる

清水 おさらいすると、中央の茎(葉軸)まで切れ込んでいる葉の形をしているものが単羽状、羽軸まで切れ込むものが2回羽状、中助まで切れ込むものが3回羽状だったよね。

川上 この葉っぱは、羽軸まで切れ込んでいるので、2回羽状かな。

清水 2回羽状の種類が載っているページを見ていきながら、残りの同定ポイントを観察して絞り込んでいこうか。

川上 そうしよう。次は小羽片の形だよね。かなりぎざぎざが多いね。この時点で、ベニシダ、ヘビノネゴザ、イヌワラビあたりに絞れそうだよ。

清水 お、すでに3つに絞れた!そうしたら、他の特徴を見ていこう。胞子嚢はどんな感じ?

川上 茶色で、逆ハノ字ですごくたくさんついているよ!初めてじっくりシダの胞子嚢を見たけど、結構迫力あるね…。

清水 ベニシダは胞子嚢が丸いから、違うね。イヌワラビ、ヘビノネゴザは似ているかも!

川上 今気が付いたけど、ヘビノネゴザは「平地には少ない」という特徴があるみたい。一方で、イヌワラビは「庭や公園、道端などいたるところで見つかる」とあるよ。イヌワラビが一番似ているのではないかな?

清水 確かに!葉柄の形でチェックしてみよう。イヌワラビでは、「鱗片は褐色で細長いネクタイ形」と書いてある。「ネクタイ形」って難しいけど…。

川上 でも褐色ではあるし、似ていると思う!あと、イヌワラビの特徴として「軸が赤紫色」を帯びることがある」って書いてあるよ。これも赤紫色っぽく見えない?

清水 ほんとだ!これは「イヌワラビ」で同定しよう!

川上 1つ目のシダは、無事に同定できたようです!

ーー イヌワラビは、もしや山菜のワラビの仲間?と思いましたが、調べると、有毒成分が含まれていて食べられないようです。残念…うっかり採取して食べないように気をつけないといけないですね。さて、次はどこへ行きましょう?

清水 今度は街から離れて、標高1000mの林道ダルガ峰線を走りながら、山地のシダを探しにいきます。

川上 カエルが産卵場所として利用しているような、人工林に隣接した水のたまり場の近くで、シダが多い場所を見つけました。

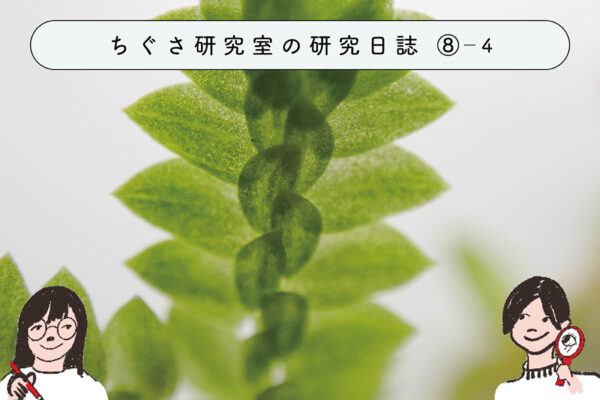

清水 先ほどのイヌワラビとはかなり雰囲気が違いますが、この植物も地面から直接葉っぱが出ており、シダ植物のようです!

川上 次はこのシダを同定していきます。

清水 まず、葉のつき方を見よう。これは葉軸まで葉が切れ込んでいるので、「1回羽状」のタイプかな。

川上 そうだね。小さい葉(羽片)の形はどうなっている?ぎざぎざはあるかな。

清水 ぎざぎざはないよ!1回羽状タイプのシダで、羽片のぎざぎざがない種はヤブソテツ、コウヤワラビ、シシガシラの3種類だけど…シシガシラはそっくりじゃない?

川上 ほんとだ!葉柄の特徴は一致しているかな?図鑑には、「短くて、線形でやや厚い鱗片がついている」と書いてある。

清水 地面から直接生えてきているように見えるくらい、葉柄は短いし、葉柄には線形で茶色の鱗片がついているよ。このシダは「シシガシラ」だね!

川上 もっと群生しているところではふさふさと広がって伸びる葉の集まりを獅子の頭に例えたことから、この名前になっているみたい。なんだかかっこいいね。

清水 ところで、シシガシラの葉の裏には胞子嚢が見当たらないけど、なんでかな?

川上 シシガシラは1つの株の中で、光合成を行う栄養葉と、胞子をつける胞子葉を分けているタイプらしいよ。今回観察したのは、栄養葉の方だったので、胞子嚢がなかったみたい。胞子葉は、今回見つけた株の中では確認できなかったなあ。

※その後調べていくと、日本海側の多雪地に生えるシダで、シシガシラによく似た特徴をもつ「ミヤマシシガシラ」という種類も存在することが分かりました。シシガシラとは、「葉の下半分の葉軸が紫色っぽいこと」で見分けられるようです。生育分布としては、ミヤマシシガシラの可能性もありますが、今回の観察では葉軸の紫色は確認できなかったので、シシガシラと推測しています。

清水 これまでどれも同じに見えていたシダ植物でしたが、4つのポイントをおさえると順調に同定を進められました!

ーー 見え方が変わってくるのは観察の醍醐味ですね!

(次回に続きます)

シリーズちぐさ研究室の研究日誌

ちぐさ研究室の研究日誌

岡山県・西粟倉村で活動中の「ちぐさ研究室」によるちょっと本格的な実験や観察の数々

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方①イエローパントラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 新連載スタート!ちぐさ研究室のお二人と季節の実験や観察を楽しもう。

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方②ピットフォールトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 虫に落とし穴をしかけてみると...?

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方③ビーティング

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 原始的な虫捕りにチャレンジ!

大人も夢中になる?虫網を使わない虫の捕まえ方④ライトトラップ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #1] 光に集まる虫を観察してみよう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ①土壌動物は面白い!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 冬の研究テーマは、土の中の生きもの。面白い土壌動物たちに出会おう!

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ②吸虫管ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土壌動物を捕まえる吸虫管作りと観察道具の準備をしていきましょう。

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ③土壌動物はどこにいる?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 土の採取と土壌動物の捕獲をしてみよう!土壌動物はどんなところにいるのかな?

まだ見ぬ生きものを求めて!土の中を観察してみる ④顕微鏡で観察してみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #2] 西粟倉村の土にはどんな生物がいるのかな?

春の「雑草」探偵になってみよう! ①「コドラート法」で調査してみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 春の研究テーマは、雑草!どんな植物が生えているのか徹底調査しよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ②同定大会 花編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] いよいよ調査開始!図鑑を片手に花のついた植物を同定してみよう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ③同定大会 草編

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 次はレベルアップ!花がついていない草を同定していこう。

春の「雑草」探偵になってみよう! ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #3] 調査完了!全部でいくつの植物を見つけられたかな?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ①生物視点の建築について知りたい

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 今回のテーマは、巨人の肩の上に立つ!?「論文」を読んでみよう。

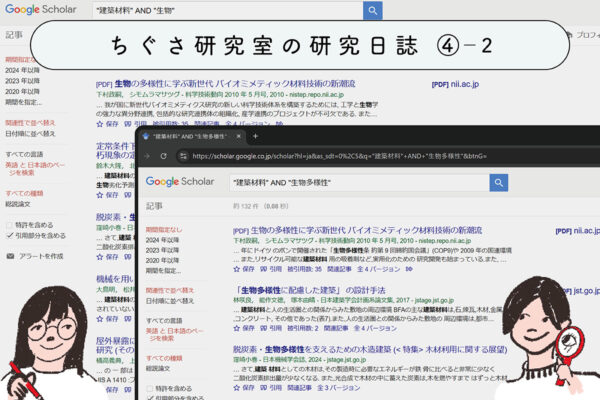

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ②生物×建築?一体何から調べたらいいのやら…

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 気になるテーマの論文を見つけるには...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ③建築学の論文を生物学視点で読んでみる

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 建築学の論文をちぐさ研究室の視点で読んでみると...?

巨人の肩の上で「論文」を読んでみよう ④秋山さんを交えてディスカッション

[ちぐさ研究室の研究日誌 #4] 論文を読んでみて、どう思った?秋山さんと一緒に考えてみよう

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ①毎木調査って何だろう?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 連載第五回は、毎木調査について。そもそも毎木調査って?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ②必要な道具と図鑑での調べ方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査をするにはどんな準備が必要?道具と図鑑の読み方を知ろう。

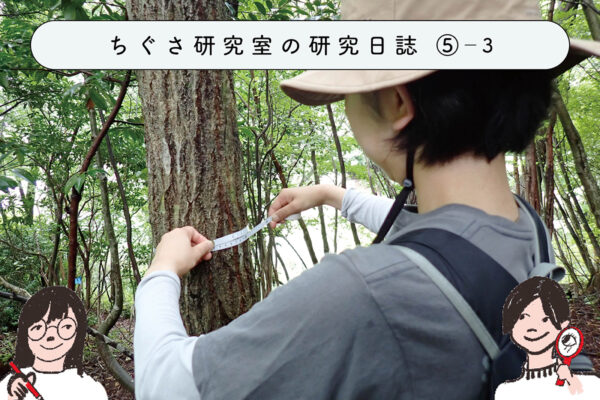

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ③調査をやってみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] いよいよ毎木調査!どんな木があるかな?

木を見て森を知ろう!「毎木調査」をやってみよう ④結果発表とまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #5] 毎木調査の結果をまとめてみよう!3年間でどれくらい成長しているかな?

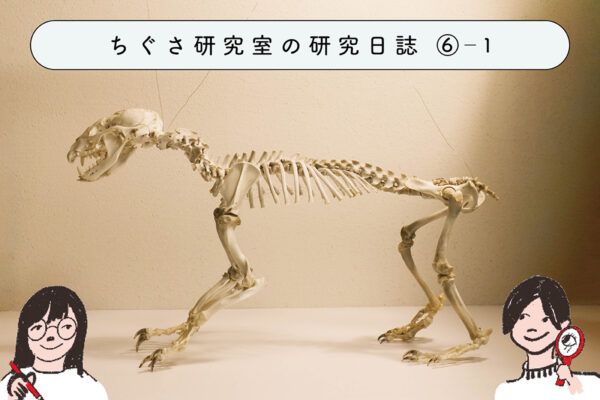

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ①骨格標本って作れるの?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!「骨」の美しさに触れてみよう。

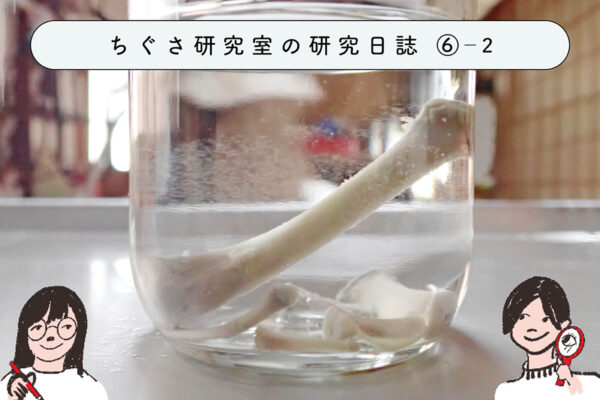

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ②早速骨にしてみよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!標本にするためにはどんな作業が必要?

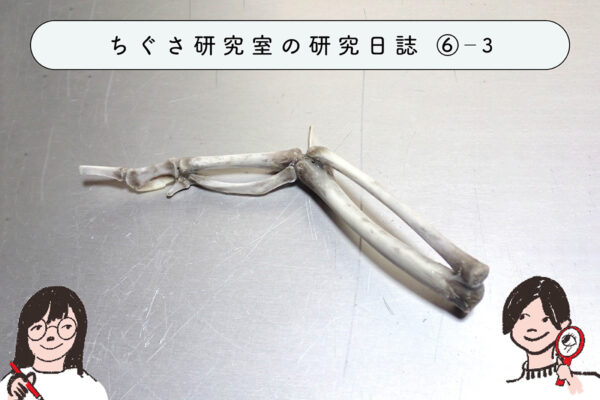

身近なもので骨格標本を作ってみよう! ③組み立てて観察しよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #6] 連載第6回のテーマは、骨格標本!組み立てた骨からどんな特徴が分かるかな?

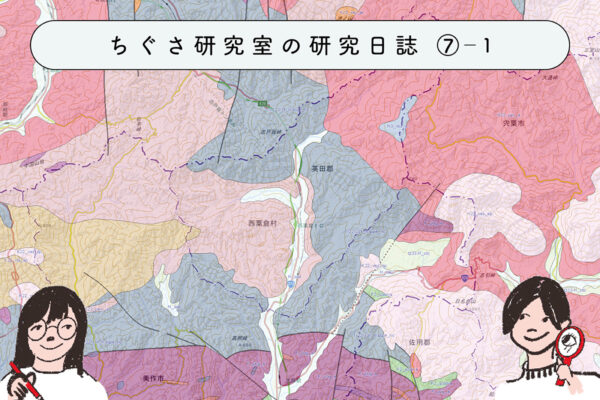

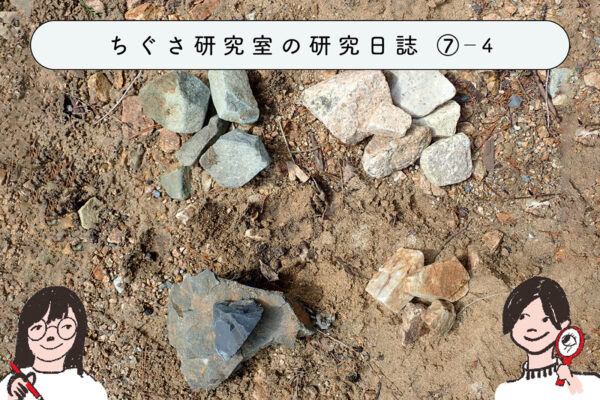

身近な「岩石」を調べてみよう! ①どんな「石」があるか知りたい!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!住んでいる地域はどんな石がある?

身近な「岩石」を調べてみよう! ②石の採集に行こう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!準備をして、いざ石採集へ!

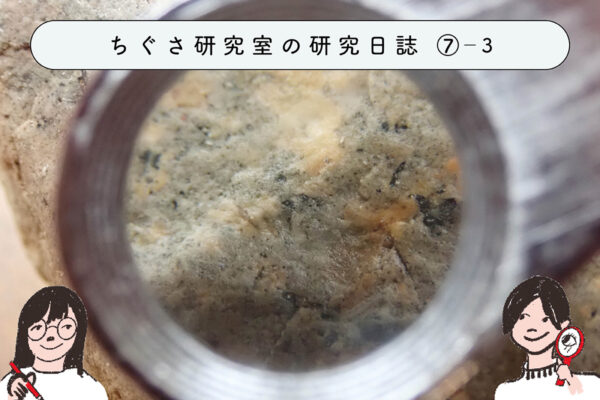

身近な「岩石」を調べてみよう! ③石の種類を調べよう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!採集した石をどう調べる?

身近な「岩石」を調べてみよう! ④石調べのまとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #7] 連載第7回のテーマは「石」!石を調べて何が分かったかな?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ②シダ植物の観察ポイント

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] シダ植物はどんな構造をしている?

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ④まとめ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] どんなシダ植物が見つかったかな?

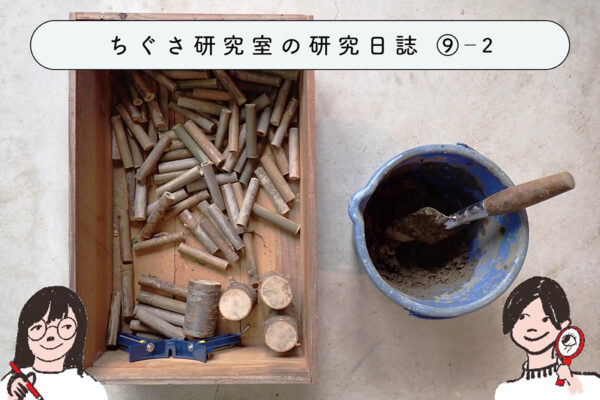

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ①今、昆虫たちが減っている?

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] 連載第9回のテーマは「インセクトホテル」最近、昆虫を見ましたか?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ②インセクトホテルの作り方

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテルはどうやって作る?

昆虫たちのためのホテルを作ってみよう! ③インセクトホテル作りイベントレポ

[ちぐさ研究室の研究日誌 #9] インセクトホテル作りに挑戦!昆虫たちの住処を作ってみよう。

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ①いざ京都へ!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 西粟倉で採集した岩石を持って、いざ京都へ!

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ②岩石を鑑定してもらおう

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] いよいよ専門家の岩石鑑定へ。自分たちの推察は合っていたかな?

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ③地学会館で研究していること

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 偏光顕微鏡で岩石薄片を見せてもらいました

続・身近な「岩石」を調べてみよう!~益富地学会館出張編~ ④展示室を見にいこう!

[ちぐさ研究室の研究日誌 #10] 最後はお楽しみの標本展示室とショップへ!

関連記事

森林の世界はもっとずっと、面白い ちぐさ研究室/川上えりかさん 清水美波さん

[西粟倉の人たち③] 2021年に西粟倉村の地域おこし協力隊の2人で結成した「ちぐさ研究室」とは?

新林連載者がすすめる森にまつわる本

[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画

[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画

年の瀬の山仕事と祈りの植物 / 鈴木将之さん、鈴木蒼真さん

年の瀬も押し迫る天竜の山では、サカキやシキミの収穫が最盛期を迎えていました。